눈 내리는 뉴욕의 거리, 빨간 우산을 쓴 채 걸어가는 행인, 물방울 잔뜩 붙은 유리창 바깥으로 보이는 한 사람, 구두닦이의 일상을 견디며 해지고 닳은 신발…. 지난해 12월부터 서울 회현동 복합문화공간 피크닉(piknic)에서 열리고 있는 사진전 ‘사울 레이터: 창문을 통해 어렴풋이’에 소개된 작품들이 담은 모습이다. 말로만 들어서는 특별할 게 없어 보이지만, 사진가 사울 레이터는 은은하고도 감각적 색감과 회화적인 분위기, 독특한 구도를 통해 가까운 곳에서부터 아름다움을 ‘찾아낸다’. 일상에 대한 애정 어린 탐구가 없다면 불가능했을 일이다.

이번 전시는 사울 레이터(1924~2013)의 국내 첫 회고전으로 사진뿐 아니라 아직 연구 중인 미공개 슬라이드 필름과 50~60년대 패션 화보 등을 대규모로 선보이고 있다. 흑백 사진에 수성 물감을 칠한 실험적 형태의 페인티드 누드도 전시했다. 그는 지난 1950년대부터 60여년간 컬러 필름으로 미국 뉴욕의 풍경을 찍었고, 2000년대 들어 본격적으로 알려지면서 ‘컬러 사진의 선구자’라는 평가를 얻게 된다. 영화 ‘캐롤’의 토드 헤인즈 감독은 섬세한 감정과 시대적 분위기를 표현하기 위해 레이터의 작품을 레퍼런스로 삼았다고 밝힌 바 있다.

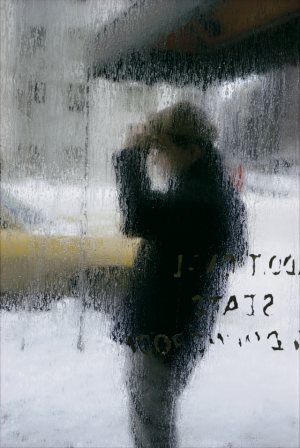

‘빨간 우산’(1958년), ‘모자’(1960년), ‘무제’(1950년대) 등 전시를 통해 소개된 그의 작품들은 창문 너머에 있거나 먼 발치에 있는 사물들을 주로 담아낸다. 사진 속 모든 물체와 사람의 경계는 흐릿해지고, 창밖의 사물과 유리에 반사된 모습이 겹치기도 하며 다른 세상에 있는 듯 몽환적 분위기를 자아낸다. 반면 그만큼 흐릿해진 색상은 레이터가 즐겨 쓴 구식 코다크롬 필름의 특징과 맞물려 따듯한 색감을 만들어낸다. 피사체에 직접적으로 다가가 찍음으로서 작품 속에 뭔가 메시지를 담으려는 의도보다는 일상을 꾸밈 없이 포착함으로써 있는 그대로 세상을 바라보려는 관조적 시선이 자연히 두드러진다. 유명한 사람이나 화려한 장면을 담지는 않았지만, 그가 평소 “내 사진은 왼쪽 귀를 간지럽히는 게 목적이에요. 그것도 아주 살살”이라고 말했던 대로 긴 여운을 남긴다. 요즘의 현대적 취향과 더 맞아떨어진다.

이런 그의 작품세계를 반영하듯, 레이터 본인은 평생 유명해지기를 원치 않았다. 이름이 알려지기 시작한 건 80대의 나이였던 2005년 출판계의 거장 게르하르트 슈타이들이 그의 사진을 모아 사진집 ‘얼리 컬러’를 출간하고부터였다. 이런 태도는 전시의 시작과 함께 개봉했던 다큐멘터리 영화 ‘사울 레이터: 인 노 그레이트 허리’(2013)에도 일관되게 드러난다. 영화관에서는 이미 종영했지만 피크닉에서 관람할 수 있다. 영화 속에서 그는 “난 그저 남의 집 창문이나 찍는 사람이예요. 별 볼 일 없는 사람”이라며 자신이 전혀 대단하지 않다고 여러 차례 강조한다.

영화 속에서 그는 언제 찍었는지 기억도 흐릿한 사진의 필름을 인화하지 않거나 슬라이드로만 만든 채 박스째로 아파트 구석에 쌓아 놓는다. ‘사진으로 이름을 알릴 생각이 없다’는 점을 온몸으로 증명한다. 하지만 평생 살아온 뉴욕 이스트빌리지 일원을 거닐며 계속 사진을 찍는다. 지나가는 행인들, 주변의 아이들, 길을 걷다 보이는 사물과 거리의 모습처럼 특별할 것 없는 순간을 카메라에 담는다. 평소 유명한 사람들보다 빗방울 맺힌 유리창이 더 흥미롭다고 말해 온 그의 눈에는 이런 순간들도 특별하게 보인 듯하다.

레이터에 대한 대중적 관심은 생전에 유명해지길 거부하고 특별한 사람으로 비치지 않고자 했던 바람에도 불구하고 그의 만년과 사후에 날로 커지고 있다. 이번 전시회엔 힙스터들이 몰리고, 인스타그램엔 그의 스타일을 따라서 찍은 사진들이 해시태그를 달고 올라온다. 레이터가 살아서 이 풍경을 봤다면 어떤 심정일까. 전시는 3월 27일까지.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

violator@sedaily.com

violator@sedaily.com