코로나19 일일 확진자가 40만 명 이상 쏟아지면서 병상 부족 현상이 심화되는 가운데 정신질환 환자들에 대한 의료 대응이 사각지대에 놓여 있다. 정신질환 환자들의 응급 입원 신청이 반려된 경우는 최근 3년 동안 2.5배 급증했다. 정신질환 환자들이 병원 문턱도 넘지 못한 채 방치되고 있다는 지적이다.

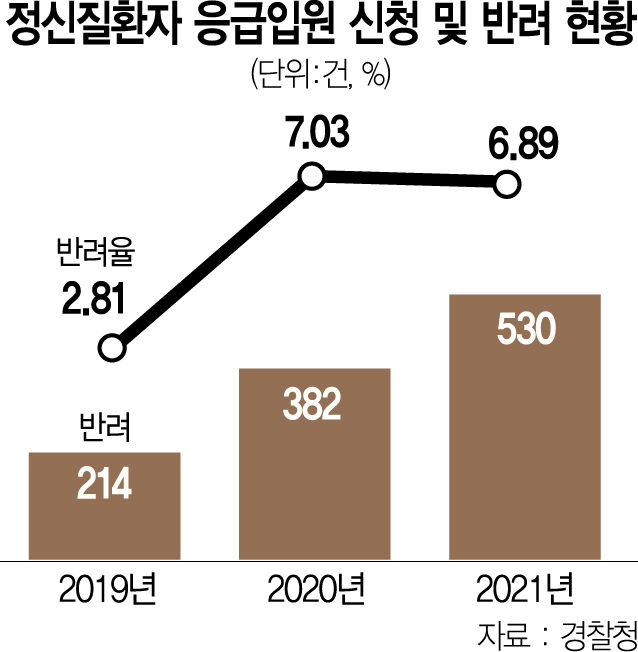

16일 서울경제가 경찰청에서 받은 자료에 따르면 정신질환 응급 입원 신청이 반려된 경우는 2019년 214건에서 지난해 530건으로 2.5배가량 급증했다. 특히 코로나19 사태가 시작된 지난 2020년에는 5431건에서 382건이 반려됐다. 반려 비율은 2019년 2.81%에서 1년 동안 7.03%로 급증했다. 지난해 반려 비율 역시 6.89%로 평년을 크게 웃돌았다.

응급 입원 제도는 정신질환 환자가 자신이나 다른 사람에게 위험을 가할 우려가 보일 경우 정신의료기관에 72시간 동안 긴급 입원시키는 제도다. 입원 신청은 환자와 주변 사람들을 함께 보호하기 위해 경찰과 의사 동의 아래 이뤄진다. 문제는 정신질환 환자 입원은 주로 상황이 급박한 경우가 대부분임에도 불구하고 근처에 입원 가능한 병원이 없으면 다른 지역 여러 병원에 입원 신청을 하는 과정에서 많은 시간이 소요된다는 것이다. 최악의 경우 정신질환 환자들은 병원 문턱도 넘지 못하고 가족들에게 다시 되돌아가야 한다.

정신질환 환자의 응급 입원 신청 반려가 증가하면서 일선 경찰의 고충도 커지고 있다. 서울 도봉구의 한 경찰관은 “지난해 한 정신질환자가 타인에게 칼을 휘둘러 응급 입원을 시키려고 했지만 입원이 가능한 병원이 없어 김포까지 갔다”면서 “왕복 2~3시간에 더해 행정 절차에도 시간이 걸려 다른 신고 대응에 어려움이 컸다”고 밝혔다. 서울 중랑구에서 근무하는 한 경찰관은 “코로나19 여파로 공공의료기관에서 정신질환자를 받지 못해 경찰에서 오랫동안 데리고 있어야 하는 경우가 부쩍 많아졌다”고 밝혔다.

응급 입원 반려가 급증한 주요 원인으로는 코로나19 대응으로 인한 병상 부족이 꼽힌다. 특히 지난해 12월부터 확진자가 크게 늘면서 서울의료원·보훈병원·산재병원 등 코로나19 전담 병원으로 지정된 공공의료원이 크게 늘었다. 서울 중랑구의 한 공공병원 관계자는 “코로나 환자 1명을 돌보는 데 많은 인력이 필요해 정신과 병동 인력도 모두 코로나 의료진으로 투입됐다”고 밝혔다. 실제 해당 병원의 병상은 코로나19 이전 623개에서 현재 325개로 줄었다. 대형 병원도 병상이 부족하기는 마찬가지다. 서울의 한 대형 병원 관계자는 “병상이 부족해지면서 대부분의 병원들이 응급 환자보다는 외래 환자 위주로 받고 있다”고 설명했다.

전문가들은 정신질환자 응급 입원 반려가 증가해 방치되는 환자가 늘수록 치료에 대한 거부감이 커질 수도 있다고 우려한다. 방치된 환자들이 제때 치료받지 못하고 자칫 사고를 일으킬 경우 이들에 대한 편견이 더 커진다는 것이다. 백종우 경희대병원 정신건강의학과 교수는 “빠른 입원이나 개입이 필요했는데 그렇게 하지 못해 사고가 날 경우 정신질환 환자에 대한 국민들의 인식이 나빠질 수밖에 없다”면서 “편견이 늘수록 환자들이 치료를 거부하게 돼 악순환이 반복된다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shin@sedaily.com

shin@sedaily.com