국내 바이오 기업들이 기술특례 방식의 기업공개(IPO)가 막히자 임상시험 등에 필요한 자금 조달을 위해 안간힘을 쓰고 있다. 공모가를 낮춰서 IPO를 강행하기도 하고, 불리한 조건에도 신약 후보 물질 기술 이전을 추진하는 등 치열한 생존 전략을 펴고 있다.

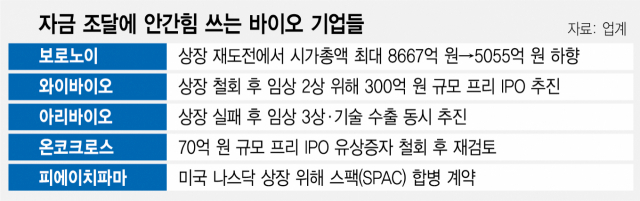

23일 업계에 따르면 올 3월 IPO를 자진 철회했던 보로노이는 이달 13일 공모가를 대폭 낮춰 코스닥 상장에 재도전한다. 기존 시가총액이 최대 8667억 원에 달했지만, 이번에는 유니콘 특례상장의 최저 조건인 5000억 원 수준으로 40% 이상 낮췄다. 보로노이 관계자는 “상장 후 기업 가치를 높일 수 있는 기술 수출 성과를 이어갈 수 있다는 믿음이 있다”며 "기존 기존 투자사들도 공모가 조정에 동의했다"고 설명했다. 업계는 상장 전 투자 유치에서 1조 원까지 기업 가치를 인정받았던 보로노이가 기업 가치를 대폭 깎아서라도 상장을 강행하는 이유로 임박한 투자 회수 시기를 지목한다. 업계 한 관계자는 “2020년께 바이오기업에 유입된 투자사들의 펀드 만료가 다가오고 있다”며 "투자심리가 더 악화하기 전에 일부 자금이라도 회수하려면 IPO를 강행해야 하는 곳들이 많다"고 말했다.

지난해 말 상장 예비심사가 길어지자 IPO를 자진 철회했던 와이바이오로직스는 'YBL-006' 글로벌 임상 2상을 위해 300억 원 규모의 프리 IPO를 추진 중이다. 당초 5월 이내에 펀딩을 마무리할 계획이었지만 이마저도 늦어지고 있다. 와이바이오로직스 관계자는 "임상 2상에서 조건부 승인을 받기 위해 대상 환자 수를 늘리면서 펀딩이 길어지고 있다"며 "임상 2상을 수행하면서 내년에 다시 기술성 평가를 받아 IPO 절차에 돌입할 것"이라고 말했다.

정식 IPO에 앞서 프리 IPO를 통한 자금유치에 나서는 곳들도 있지만 시장상황은 여의치 않다. 치매 치료제로 미국 임상 2상까지 마친 아리바이오는 임상 3상 독자 추진과 기술 수출을 두고 고심 중이다. 지난 3월 기술성 평가에서 탈락 후 IPO 일정이 한참 뒤로 미뤄져 임상 3상에 진입하려면 대규모 자금이 필요하기 때문이다. AI신약 개발사 온코크로스는 이달 13일 프리 IPO 일정을 중단했다. 당초 70억 원 규모로 제3자 배정 유상증자를 추진했지만 주식 시장 여건이 좋지 않아 IPO 일정을 전면 재검토하기로 했다.

이승규 한국제약바이오협회 부회장은 “기술성 평가가 사실상 스톱돼 제약·바이오 벤처들의 자금난이 심화하고 있다”며 "금리인상에 따라 신약 후보물질의 가치도 떨어지고 있어 저가 기술 이전, 인수합병(M&A)이 활발해질 수 있다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >