정부가 원자재 공급망과 관련한 대응 강도를 높이는 것은 자원 수급 위기가 상시화할 것이라는 우려가 현실이 되고 있기 때문이다. 국가 간 자유로운 교역이 이뤄지던 세계화 추세는 우크라이나 사태 이전부터 힘을 잃어가고 있었다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자국우선주의를 내걸며 분열의 불을 댕겼고 미중 무역 전쟁과 코로나 사태까지 겹치면서 글로벌 공급망은 사실상 마비 상태로 치달았다. 이와 맞물려 반도체 같은 첨단 제품뿐만 아니라 요소수를 비롯한 범용 제품의 수급난마저 벌어지는 판이라 기존의 대응 체계로는 한계가 있다는 게 정부의 판단이다.

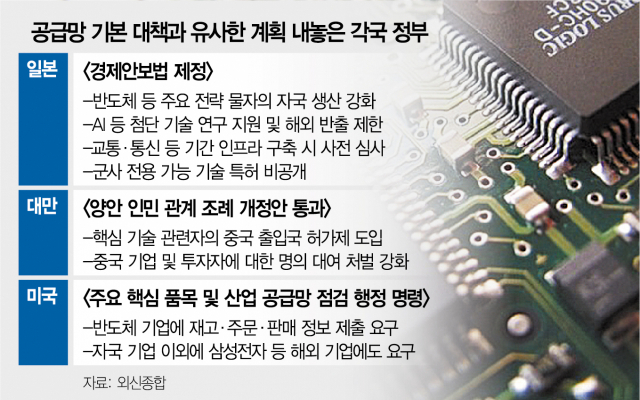

기업 입장에서는 정부가 자원 외교, 통상 외교 등을 통해 원자재 수급난의 숨통을 뚫어줬으면 하는 바람이 적지 않다. 이미 정부 차원에서 대책을 내놓은 곳도 많다. 미국은 지난해 반도체 공급 부족 사태를 해결하겠다며 각국 기업에 재고와 주문·판매 현황 자료를 제출할 것을 요구한 바 있다. 일본 역시 이달 도입한 경제안보법을 통해 ‘특정 주요 물자’와 관련된 기업들이 원재료 등을 어떻게 조달할지 정부에 보고하도록 했다. 정부의 한 관계자는 “재고나 경영 계획은 기업의 기밀 중의 기밀이라 제출을 꺼릴 수밖에 없다”면서도 “언제 어떤 품목의 수급난이 벌어질지 모르는 상황이라 자료를 확보하지 않고서는 정부가 대응할 수 있는 범위가 한정될 수밖에 없다”고 말했다.

문제는 기업의 기밀 제출 요구 등이 자칫 기업의 경영 침해로 귀결될 수 있는 점이다.

앞서 문재인 정부도 2월 ‘경제 안보를 위한 공급망 관리 기본법’ 제정을 예고하고 기본 계획 초안을 만든 바 있다. 당시 정부 인사를 중심으로 구성된 ‘공급망관리위원회’가 수급 위기 품목을 선정하고 필요한 자료를 결정하도록 했다. 재계에서는 이를 두고 “위원회가 위기 수준을 지나치게 높게 보고 필요 이상의 대응을 민간에 강제할 수 있다”는 우려가 나왔었다. 경제 단체의 한 관계자는 “정부가 위기 품목 범위의 수준을 필요 이상으로 설정하지 않을까 싶다”며 “의사 결정을 좌우하는 위원회에 민간의 목소리가 반영될 창구를 만들어 균형점을 찾아야 한다”고 말했다.

이에 정부는 민간의 자료 제출을 의무화하되 대상을 제한하는 방식을 검토하고 있다. 구체적으로 정부 지원을 받는 기업으로 대상을 한정해 자료 제출 의무를 지우는 식이다. 정부 지원을 포기해야 하지만 기업으로서는 일방적인 자료 제출을 피할 길이 열린 셈이다. 정부의 한 관계자는 “모든 기업에 자료를 일괄 제출하라고 요구하는 일은 피하려 한다”며 “정부 지원을 받고 싶다면 협조해야 한다는 ‘기브 앤드 테이크’ 방식을 기본 틀로 만들 것”이라고 말했다.

아울러 정부는 제출 자료를 선정할 때 민간이 의견을 낼 수 있는 상설 창구도 마련할 방침이다. 민간 기업이 제출한 정보를 외부로 유출할 경우 처벌을 대폭 강화하는 안도 담는다. 국책연구원의 한 관계자는 “일본이 제정한 경제안보법을 보면 안보 목적으로 수집한 정보를 유출할 경우 처벌하는 조항을 담고 있다”면서 “이 같은 사례를 참조한 것으로 보인다”고 말했다.

정부는 의무를 부담하는 기업에 대한 지원은 크게 확대할 계획이다. 정부가 마련한 기본 계획 초안에는 민간 사업자의 비축 비용을 지원하거나 수입처 다변화를 위해 필요한 비용을 보조하는 안이 담겨 있다. 수출입 제한 등 수급안정조치를 단행할 경우 기업의 손실을 지원하는 안도 고려 중인 것으로 전해졌다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com