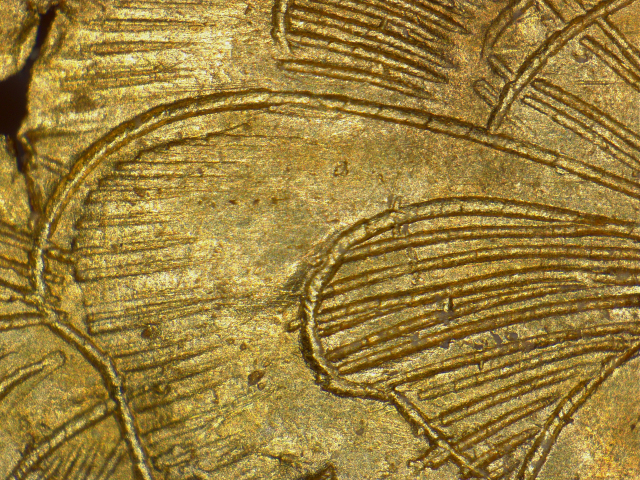

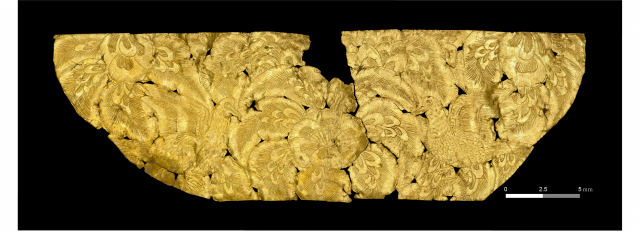

반도체 강국의 정밀함은 1300년 전 신라 때 이미 확보된 능력이었나 보다. 엄지 손가락 한 마디 정도 될 법한 폭 3㎝의 얇은 금박에 사람 머리카락 굵기의 반도 안 되는 가느다란 선을 무수히 그어 한 송이 꽃과 새 두 마리를 새겼다. 현미경으로 들여다 보면 12장의 꽃잎과 숱한 새털까지 확인된다.

정교함으로는 뒤질 일 없는 국가무형문화재 조각장 김용운 보유자조차도 “이런 섬세한 무늬는 현미경을 보고 해도 도저히 못 할 것 같다. 레이저 같은 현대 장비로 제작할 수 있는지도 실험해 봐야 알 수 있겠다. 불가사의할 정도의 작업”이라고 혀를 내둘렀다. 경주 동궁과 월지에서 나온 8세기 신라 유물 ‘선각단화쌍조문금박(線刻團華雙鳥文金箔)’이다.

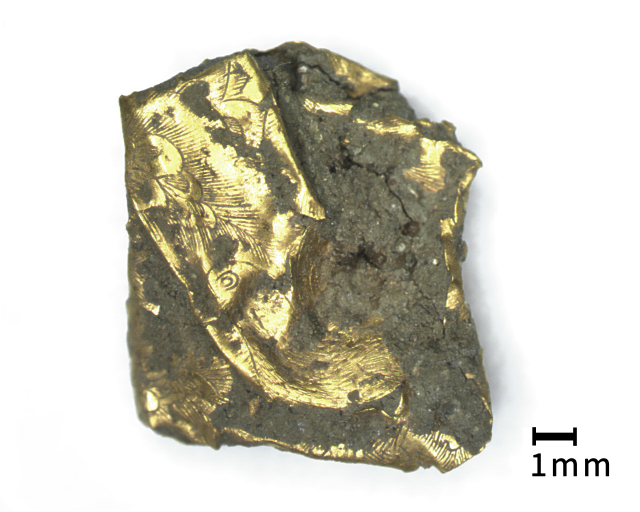

문화재청 국립문화재연구원 국립경주문화재연구소는 지난 2016년 11월 경주의 동궁과 월지 ‘나’ 지구 북쪽 발굴조사 도중 발굴한 8세기 무렵의 금박 유물 2점을 16일 서울 국립고궁박물관에서 처음 언론에 공개했다. 사리장엄구 등의 불교 유물을 제외하면, 통일신라 때의 순금 유물이 확인되기는 공식적으로 처음이다. 게다가 상상을 초월한 정교한 문양은 관련 분야 전문가들을 깜짝 놀라게 했다. 과학적 보존처리와 전문가 자문회의를 거치느라 6년 만에야 공개됐다. 연구소 측은 “처음 발굴될 당시 작은 금덩이처럼 보일 정도로 구겨져 있어서 펴서 보존처리하고 문양을 확인하기까지 정교한 과정 때문에 더 오래 걸렸다”고 밝혔다.

지금까지 이런 정교한 유물은 없었다

출토 당시 금박유물은 형체를 구분하기 힘들 정도로 구겨져 20m 가량 서로 떨어진 채로 발견됐다. 보존처리 과정을 통해 두 점이 하나로 연결됐던 것임이 확인됐다. 금박은 순도 99.99%의 정선된 순금 0.3g을 두께 0.04mm로 얇게 펴서 제작됐다. 얇은 종이 수준이다. 가로 3.6cm, 세로 1.17cm 크기의 평면에 새와 꽃을 조밀하게 새겼다.

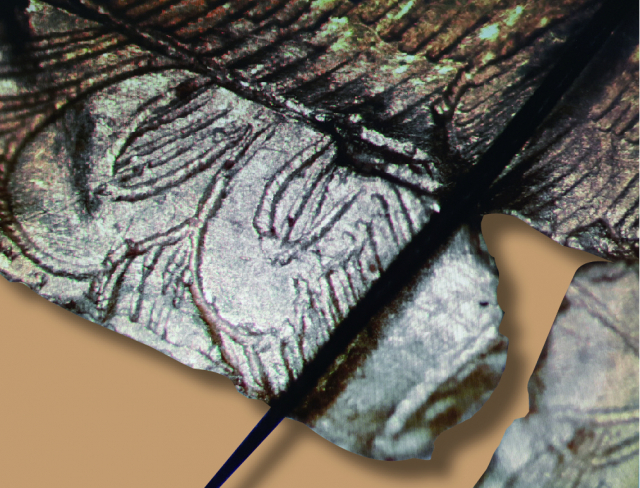

금박에서는 사람 머리카락 굵기(0.08mm)보다 가는 0.05mm 이하 굵기의 선을 반복적으로 그어 새긴 문양이 확인됐다. 좌우 양측의 새 두 마리와 중앙부의 꽃이다. 꽃은 ‘단화(團華)’라 불리는, 꽃을 위에서 본 형태의 문양이다. 경주 구황동 원지 출토 금동경통장식, 황룡사 서편 폐사지 출토 금동제 봉황장식 등에서 확인되는 통일 신라시대 장식 꽃 문양 중 하나로 분석됐다.

새 전문가들은 두 마리 새를 ‘멧비둘기’로 추정했다. 몸집의 크기와 깃털 모양새가 서로 달라 암수 구별이 가능할 정도로 섬세하다.

누가, 어떻게, 왜 만들었나?

아직은 이 유물에 대해 풀어야 할 수수께끼가 많다. 우선 당시 기술로 어떻게 이정도로 정교하게 제작했는지다. 한정호 동국대 교수는 금박 유물을 ‘금으로 만든 종이에 그린 초정밀 신라 회화’로 정의하면서 “세계 고대 유물 중에 이렇게 문양을 정교하게 넣은 사례는 없을 것”이라고 강조했다.

도구를 이용해 쪼아서 새기는 ‘조금(彫金)’ 기법이 활용됐을 가능성이 높다. “기본적인 도안을 구성한 뒤 드로잉을 하고, 그 선에 맞춰 문양을 새겼을 것”이라는 게 이한상 대전대 교수의 의견이다. 어창선 국립경주문화재연구소 학예연구관은 “제작 도구가 정인지, 끌인지, 아니면 철필(鐵筆·끝부분이 철로 된 쇠붓 같은 펜)인지를 두고 의견이 분분했다”면서 “재현 실험 결과를 보면 일반적인 바늘보다 얇은 ‘철필’로 작업했을 확률이 높다”고 말했다.

8세기 신라에 현미경은 없었을테고 돋보기라도 사용했을까? 분황사 모전석탑에서 선덕여왕이 사용한 화주(火珠·보배로운 구슬)라는 설이 전하는 수정이 출토된 적 있지만, 볼록렌즈 역할을 할 수 있다고 추정은 되지만 학계에서 이를 돋보기로 단정하지는 않고 있다. 김경열 국립경주문화재연구소 학예연구사는 “확대경 같은 유물이 나오지 않은 상황에서 누가 어떻게 문양을 완성했는지는 알 수 없다”면서 “상식적으로 생각했을 때 맨눈으로 그리기에는 너무 미세하다”고 짚었다.

또다른 궁금증은 용도다. 어떤 물건이나 도구에 붙인 장식물로 추정되지만, 정확한 사용처에 대해서는 전문가들도 확언하지 못했다. 순금으로 만든 장식물인 만큼 귀중하게 사용됐을 것이라는 데만 대부분 동의했다.

김 학예연구사는 “금박 유물 뒷면에서 칠(漆) 같은 이물질은 나오지 않았다”며 “문양이 육안으로는 거의 보이지 않기 때문에 남에게 과시하거나 단순히 무언가를 장식하기 위한 용도보다는 종교나 비현실적인 이상향과 관련된 공헌물이었을 가능성이 크다고 본다”고 분석했다. 커다란 금박에 문양을 새기고 그 일부만 오려낸 것이 발굴조사로 발견됐다는 의견도 있다.

금속 공예 전문가인 주경미 충남대 강사는 “나무나 금속으로 만든 물품의 손잡이 같은 곳에 마구리(길쭉한 물건의 머리 면) 장식으로 부착한 것 같다”는 가장 구체적인 의견을 내놓았다. 유물 출토 지점인 동궁과 월지는 신라 별궁터다. 월지는 안압지라는 이름으로도 알려졌다. 왕자가 거처하는 동궁이자 손님을 맞이하는 연회 공간으로 사용됐다고 전한다. 주 강사는 “통일신라의 무덤은 석실분이라 도굴된 사례가 많고, 문무왕 이후로는 화장한 사례가 많아 무덤 부장품으로 발견된 경우가 거의 없다”면서 “삼국유사 등 기록으로 보면 일상생활에서도 매우 화려한 물품을 사용했고 사치스러운 생활을 했다지만, 정작 불교유물을 제외하고 화려한 생활용품이 실물로 발견되는게 거의 없는 상황”이라고 말했다. 이번에 공개된 금박 유물이 “8세기 신라 왕실 생활상을 보여주는 사실상 현존하는 유일한 금박 제품이라는 점에서 의의가 있다”고 강조하는 이유다.

도안이 너무나 미세한 유물이라 신에게 봉헌하기 위한 종교적 기능의 가능성도 있는 만큼 학계의 추가적 연구가 요구된다. 신라 금박 유물은 17일부터 10월 31일까지 국립경주문화재연구소 천존고에서 열리는 '3㎝에 담긴 금빛 화조도' 전시를 통해 공개된다. 연구소 누리집을 통해 온라인 감상도 가능하다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com