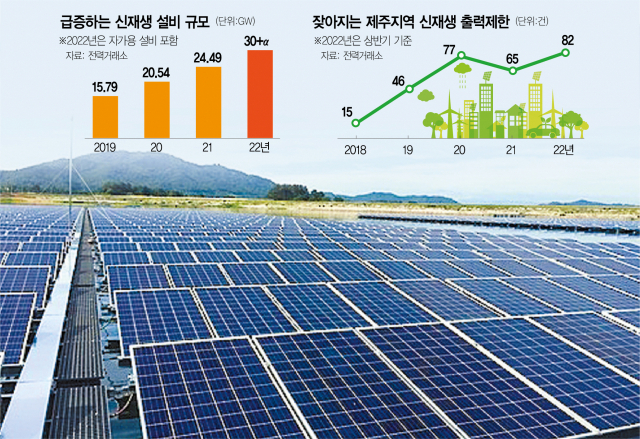

올해 들어 국내 신재생에너지 설비 규모가 30GW를 돌파한 것은 탄소 중립 달성을 위한 화석연료 사용 감축의 대안이라는 점에 비춰볼 때 분명 긍정적 측면도 무시할 수 없다. 더욱이 지난 문재인 정부가 국내 산업계의 강력 반대에도 불구하고 국제사회에 공표한 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 위해서라도 신재생 설비 확대는 필수다.

문제는 날씨와 시간대에 따라 발전량이 널뛰는 신재생의 단점을 보완하기 위해 쏟아부어야 하는 비용이 천문학적이라는 점이다. 산업부가 지난달 ‘10차 전력수급기본계획’ 공청회에서 밝힌 수치에 따르면 신재생의 단점 보완을 위한 에너지저장장치(ESS) 설치에 2036년까지 총 45조 원이 필요하다. 정부는 예산 확보 문제 등으로 해당 비용을 신재생발전 사업자가 자체적으로 마련해야 한다는 입장이지만 향후 전개 상황에 따라 국가 예산 투입 가능성도 배제할 수 없다. 이는 다시 국민 부담 증가로 이어질 수 있다는 의미다.

여기에 신재생 보급 관련 송·배전 비용을 더할 경우 부담은 2배로 늘어나게 된다. 실제 태양광 등 소규모 발전은 전국 곳곳에 산재한 만큼 이를 계통망에 연결하기 위해서는 배전 설비를 곳곳에 깔아야 한다. 특히 신재생 설비는 호남이나 충청권에 집중돼 있어 이를 전력 수요가 많은 수도권으로 전송하기 위한 비용도 천문학적으로 들 수밖에 없다.

산업부는 지난해 ‘전력계통 혁신방안’ 발표 당시 2030년까지 신재생 외에 기존 화력발전까지 포함한 전체 계통망 비용으로 70조 원을 투입해야 한다는 추산 결과를 내놓기도 했다. 윤석열 정부가 신재생 보급 속도 조절에 나섰지만 이전 정부의 ‘NDC 대못’ 탓에 신재생발전 비중은 빠르게 늘 수밖에 없다. 현 정부는 2030년 신재생발전 비중을 지난해 말 발표 기준 대비 8.7%포인트 낮춘 21.5%로 추정했지만 불과 6년 뒤인 2036년까지는 신재생 비중을 30.6%로 끌어올려야 한다. 박주헌 동덕여대 경제학과 교수는 “지난 정부의 로드맵에 따르면 NDC 달성을 위해 매년 신재생 설비를 8GW씩 늘려야 했지만 현 정부는 4GW 정도로 속도 조절을 했다는 점은 긍정적”이라면서도 “다만 현 상황에서 4~5GW의 신재생 설비 확충도 쉽지 않아 보인다”고 지적했다. 현 정부가 매년 최대 전력이 1.5%가량 상승할 것으로 내다본 데다 다소 조정이 필요하지만 이전 정부의 2030년 계통망 투입 비용 추산치(70조 원)까지 감안하면 2036년 ESS를 포함한 신재생 계통망 구축 비용만 100조 원 내외가 될 것이라는 우려가 나오는 이유다.

무분별한 신재생 확대에 따른 비용 부담은 현실화되고 있다. 신재생발전은 날씨나 시간대에 따라 발전량이 크게 좌우되기 때문에 이를 보완해줄 액화천연가스(LNG) 발전이 필수다. LNG는 원자력은 물론 석탄보다도 비용이 비싸지만 발전 요청 시 즉각 발전이 가능하다. 이에 따라 지난달 한국전력이 LNG 기반 전력 구입에 쓴 비용은 3조 6382억 원으로 월간 기준 역대 최고치를 기록했다. 급격한 신재생 보급 확대와 LNG 가격 급등이 복합적으로 작용한 결과다. 실제 지난달 LNG 수입 현물가는 톤당 1258.3달러로 전년 동기 대비 56.2%나 급등했다.

신재생 발전과 전력 수요의 ‘미스매치’는 겨울철 더욱 두드러진다. 폭설이 내린 15일 전력 수요가 가장 높았던 오전 10~11시의 전력 수요는 92.40GW였지만 태양광발전 비중은 7.0%(6.49GW)에 불과했다. 현재 국내 태양광 설비는 자가용을 포함해 24GW 수준이다. 특히 오전 10~11시대는 태양광발전량이 하루 중 2~3번째로 높은 시간대다. 이와 달리 전력 수요가 낮은 봄철에는 태양광의 발전 기여도가 최대 20% 후반까지 치솟는다.

가장 큰 문제는 신재생 계통망이 제대로 구축되지 않으면 관련 발전 설비를 강제로 멈추게 해야 한다는 점이다. 전력 생산량이 지나치게 늘어날 경우 정전이 발생할 수 있는 만큼 출력 제어 조치가 불가피하기 때문이다. 실제 내륙과의 전력 계통망 연결이 제한적인 제주 지역에서는 올 상반기에만 신재생발전을 강제로 멈추는 출력 제한이 82건이나 단행됐다.

무엇보다 우리나라는 신재생발전과 관련해 최악의 입지 조건이다. 미국 캘리포니아대와 중국 칭화대가 지난해 발표한 보고서에 따르면 한국의 신재생발전 안정성은 분석 대상 42개국 중 꼴찌인 42위를 기록했다. 해당 국가의 전기 수요를 태양광·풍력발전으로 모두 메운다는 가정하에 전력 안정성을 연구한 보고서에서 우리나라는 해당 수치가 72.2%에 그쳤다. 세계 최대 영토를 자랑하는 러시아(90.9%)와 캐나다(89.8%), 호주(89.5%), 이집트(88.2%), 미국(87.7%), 중국(87.5%) 등과는 대조적이다.

주한규 서울대 원자핵공학과 교수(한국원자력연구원장)는 “재생에너지 확대의 정책 방향은 맞지만 동시에 간헐성 문제 해결을 위한 전력 계통 안정화 수단도 함께 늘려야 한다”며 “무엇보다 날씨나 시간대와 상관없이 값싼 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 원자력을 중심으로 신재생과의 조화로운 에너지 믹스를 구성해야 한다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chopin@sedaily.com

chopin@sedaily.com