정부가 올해부터 도입하기로 한 노사의 위험성평가 의무화 제도가 무산된 것으로 확인됐다. 정부는 당초 판단을 바꿔 위험성평가를 노사에 강제하지 않더라도 현장에서 안착될 수 있고, 처벌 위주의 안전체계 확산에 대해 우려하고 있다. 하지만 위험성평가 의무화는 중대재해 처벌 등에 관한 법률의 대안적 대책인 중대재해 감축 로드맵의 핵심 방안이었던 만큼 노동계는 정부를 향해 비판의 목소리를 낼 것으로 보인다

5일 정부 등에 따르면 고용노동부는 올해 대기업(근로자 300인 이상 사업장)부터 위험성평가를 의무화하는 산업안전보건법 개정안을 국회에 제출하지 않기로 했다. 2013년 도입된 위험성평가는 노사가 사업장 내 유해·위험요인을 파악해 개선하는 제도다. 정부는 작년 11월 중대재해 감축 로드맵을 발표하면서 위험성평가를 하지 않는 사업장에 대해 과태료와 같은 제재 규정(시정명령 또는 벌칙)을 마련해 의무화하기로 했다. 현장 상황을 고려해 올해 300인 이상 사업장에 먼저 적용하고 내년 50~299인 사업장, 2025년 5~49인 사업장으로 확대하는 방식이다.

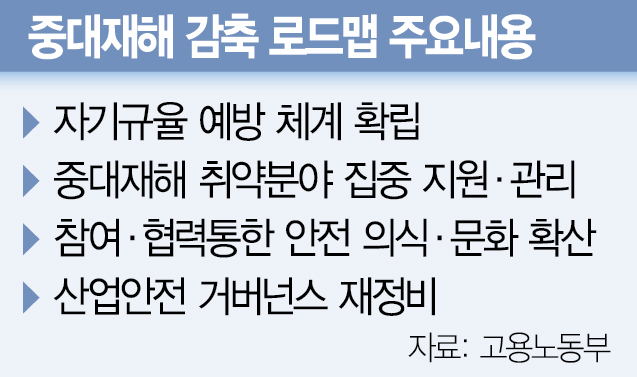

위험성평가는 당시 중대재해 감축 로드맵의 핵심 대책이었다. 정부는 매년 800명 이상 사고 사망자가 발생하는 우리나라 산업 현장의 문제를 스스로 위험 요인을 제거하는 자기규율 예방체계의 부재로 판단했다. 이 때문에 로드맵은 위험성평가 단계적 의무화를 중심으로 추진하면서 정기감독 방향도 위험성평가 점검으로 전환했다. 또 위험성평가 현장 안착을 위해 법령과 기준 체계도 정비할 계획을 세웠다. 로드맵의 목표는 2025년 사고사망 만인율(근로자 1만명 당 산재사고 사망자수)을 경제협력개발기구 수준으로 맞추는 것이다.

고용부가 올해 위험성평가 의무화를 하지 않은 이유는 300인 이상 사업장이 예상보다 빨리 위험성평가를 이행하고 있기 때문이다. 고용부는 자체적으로 현장 이행 수준을 조사한 결과를 조만간 발표한다. 의무화 무산은 위험성평가를 강제하는 게 능사가 아니라는 전문가 의견도 반영한 결정이다. 고용부는 올해 3월 학계, 법조계 등 다양한 분야 전문가로 구성된 산업안전보건법령 정비추진반을 출범했다. 추진반에서는 위험성평가를 더 쉽게 현장이 적용할 수 있는 방향의 대책을 제안한 것으로 알려졌다. 고용부가 5월 위험성평가를 기업이 더 쉽게 할 수 있는 방향으로 지침(고시)을 개정한 배경이다.

노동계는 위험성평가 단계적 의무화 무산에 대해 비판의 목소리를, 경영계는 환영의 목소리를 낼 것으로 보인다. 노동계는 중대재해 감축 로드맵의 실효성에 대해 우려해왔기 때문이다. 로드맵에 담긴 소규모 사업장 보다 근로자의 안전 참여가 실질적인 사고 예방을 이끌 수 있다는 것이다. 한국노총은 작년 11월 로드맵 발표 당시 “위험성평가의 실효성을 담보할 수 있도록 판단기준과 미이행에 대한 벌칙과 제제를 명료하게 제시해야 한다”고 지적했다. 민주노총도 당시 “산안법 위반에 대한 감독과 처벌의 완화를 동반한 위험성 평가는 실패한 자율안전 정책의 재탕이 될 것”이라고 비판했다. 반면 당시 한국경영자총협회는 “로드맵의 세부 과제는 자율은 명목이고 규제를 강화하는 내용이 포함됐다”며 의무화에 대한 반대 입장을 유지해왔다.

올해 위험성평가 의무화 무산은 최근 중대재해법 시행 유예 논쟁으로 옮겨 붙을 수도 있다. 위험성평가 의무화를 비롯한 중대재해 감축 로드맵은 중대재해법의 우려를 상쇄할 일종의 대안적 성격의 대책이었기 때문이다. 위험성평가를 제대로 하지 않는 기업은 중대재해법 위반으로 처벌될 가능성도 높은 경향이 있다. 정부여당은 내년 1월 50인 미만 사업장(건설업 공사금액 50억원 미만)까지 중대재해법이 확대 시행하는 데 반대하고 있다. 적용 기업의 준비가 부족하다는 입장이다. 반면 노동계는 중대재해법을 무력화하려는 결정이라며 반대하고 있다. 고용부 관계자는 “내년 의무화 법안을 제출할지 검토하고 있는 단계”라며 “위험성평가가 현장에 안착된다면, 굳이 의무화를 할 필요가 있느냐는 의견이 적지 않다”고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com