전기차와 충전 인프라는 톱니바퀴와 같다. 잘 맞물려 돌아가야 서로에게 좋다. 전기차를 잘 만들어도 충전 인프라가 부족하면 이용자는 늘지 않는다. 반대로 전기차 없는 충전 시설은 존재가치가 없다. 2030년 온실가스 6100만톤 감축을 위해 전기차 420만대 보급 계획을 밝힌 정부가 충전기도 123만기 설치하겠다고 한 것은 이런 이유에서다.

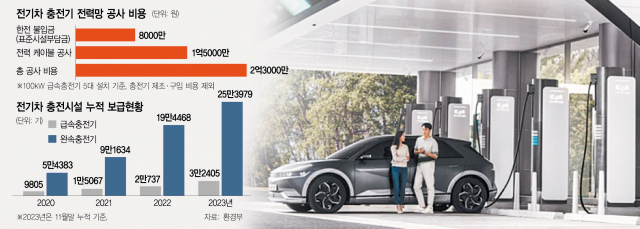

그동안 국내 전기차 충전 인프라는 빠른 속도로 성장해왔다. 전기차 충전기 1기당 전기차 대수를 뜻하는 차충비는 2.0대로 주요 선진국 대비 앞서 있다. 2020년말 6만4188기에 불과했던 국내 충전기 숫자는 지난해 11월말 기준 28만6384대까지 늘었다. 3년 사이 5배 가까운 성장률이다.

하지만 여전히 많은 전기차 이용자들은 충전 불편을 호소한다. 30분이면 배터리의 80%까지 충전할 수 있는 급속 충전기가 절대적으로 부족하기 때문이다. 정부는 시내의 복합쇼핑몰과 집 주변 마트, 상가 건물 등 생활 주변 다중 이용시설에 급속 충전기를 늘리겠다고 한다. 하지만 급속 충전기를 실제 설치하고 운영하는 충전사업자(CPO)들의 말을 들어보면 “아직 멀었다”는 느낌을 지울 수 없다.

"배보다 배꼽이 더 크다"…충전기 5기 쓸 전력망 공사에만 2.3억원

복합 쇼핑몰과 대형마트처럼 다중이용시설에 급속 전기차 충전시설을 보급하고 운영하는 CPO들은 현 구조로는 “수지타산이 맞지 않는다”고 주장한다. 급속 충전기를 구입하는 비용을 제외하고도 전력망을 구축하는데만 최소 수억원 이상의 공사 비용이 들어서다.

사연은 이렇다. 한 마트에 100㎾ 급속충전기 5기를 설치한다고 가정하면 CPO의 경우 충전기 구입 비용을 제외하고도 한전에 8000만 원의 불입금(표준시설부담금)을 내야 한다. 1기당 전력 소모량이 큰 급속충전기는 설치 시 건물의 여유 전력(10~20%)을 끌어와야 하는데 대다수의 다중이용시설은 전략량이 충분하지 않기 때문이다. 여름과 겨울철 전력 사용 피크기를 대비해 예비 전력을 CPO에 내주기를 꺼리는 분위기도 한 몫 한다. 요즘 쇼핑몰에 입점한 대다수 상가들이 가스레인지 대신 인덕션를 사용하고, 가스 난로 대신 온열기를 사용하는 것도 예비전력 운영을 빠듯하게 한다.

이유야 어찌됐든 건물에 이미 배정된 전력을 쓰지 못하는 건 CPO에게 악재다. 한전과 500kW의 전력을 새로 쓰는 계약을 맺는데만 8000만원. 급속 충전기 갯수가 늘어나면 불입금도 늘어난다. 더 큰 문제는 전력케이블 공사다. 한전이 설치해준 변압기로부터 건물 주차장 안으로 전력케이블을 묻는 공사에도 부담이 들기 때문이다. 공사 비용만 최소 1억 5000만 원 이상이다. CPO 입장에서는 100㎾급 급속충전기 5기를 설치하는 데 한전 불입금과 케이블 매설 등 전력망 구축에만 최소 2억 3000만 원 이상의 돈을 부담해야 한다. 전력망 구축 비용은 보조금 지급 대상이 아니어서 오롯이 CPO들의 부담이다. 이 비용 역시 충전기 설치 갯수에 비례해서 늘어난다.

대형 복합 쇼핑몰 공사비만 수십억원…급속 충전 사업 추진 중단

상황이 이렇다보니 백화점과 대형마트·상가 등 다중이용시설에 설치된 기존 완속충전기를 급속충전기로 교체하거나 새로 급속충전기를 설치하려는 계획들이 철회되거나 지연되기도 한다. 최근 롯데물산 등이 서울 송파구 잠실 롯데월드몰 지하 3~4층에 설치를 검토했던 급속충전기 사업이 대표적이다. 회사는 기존 완속충전기를 수십 기의 급속충전기로 교체하려다 전력망 공사 비용이 수십억 원에 이를 것으로 예상되자 사업을 중단했다. 업계의 한 관계자는 “쇼핑몰을 방문하는 전기차 이용 고객의 편의와 생활 주변의 전기차 충전 인프라 확산을 추진하는 정부 방침에 맞춰 급속충전기 설치를 검토한 것으로 안다”면서 “하지만 한국전력공사 불입금(표준시설부담금)과 전력케이블 매설 공사 비용이 기하급수적으로 늘자 사업을 접은 것으로 안다”고 전했다.

롯데월드몰뿐만이 아니다. 이마트(139480)·롯데마트·홈플러스 등 마트와 상가가 밀집한 빌딩들도 전기차 급속충전 인프라를 확산하는 과정에서 전력망 구축 비용 때문에 계획 수립에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

고속도로 휴게소와 국도 주변도 상황은 비슷하다. 정부는 다중이용시설 외에도 부지 확보가 쉬운 고속도로 휴게소와 국도 인근에 급속충전 시설 설치를 유도하고 있다. 하지만 충전 시설에 전력을 안정적으로 공급하기 위한 전력망을 구축하는 것은 CPO의 몫이다. 업계 관계자는 “고속도로 휴게소 주변에는 고용량의 급속충전기를 다량으로 설치하는 경우가 대다수”라며 “대기업 CPO들이 당초 계획과 달리 교외 지역의 급속충전소 보급에 속도를 끌어올리지 못하는 것은 전력망 구축 비용이 있기 때문”이라고 말했다.

충전 인프라망 핵심은 급속 충전 확산…보조금 제도 개선 필요성 제기

업계에서는 급속충전 인프라망의 원활한 확산을 위해서는 현행 보조금 제도를 개선해야 한다고 지적한다. 급속충전기 1기당 보조금을 지원하는 방식에서 세분화할 필요가 있다는 것이다. 실제 급속충전 시설 설치 비용에는 충전기 구입부터 전력망 공사(한전 불입금 포함), 부대시설 공사(블라드·스토퍼)까지 다양한 항목이 포함된다. 정부는 올해 전년보다 43.7% 늘어난 2475억 원을 급속충전 시설 보조금 예산으로 편성했지만 지금과 같은 방식으로는 CPO들이 활발하게 공사에 나설 유인이 적다. 급속충전 시설 설치 후 실제 사용량에 따라 보조금을 차등 지급하는 방안도 대안으로 거론된다.

일각에서는 전력망 구축 비용에 대한 해결 없이는 정부가 발표한 2030년 급속충전기 보급 목표도 달성하기 어려울 것이라는 분석이 나온다. 정부는 2030년까지 전기차 420만 대 보급을 위해 충전기 123만 기를 설치하기로 했다. 이 가운데 14만 5000기를 급속충전기로 설치할 계획이다. 지난해 11월 기준 전국에 설치된 급속충전기는 3만 2405기다. 앞으로 7년간 매년 1만 6000기 이상을 보급해야 목표를 달성할 수 있다.

업계의 또 다른 관계자는 “한정된 예산 아래에서 정부가 계획한 급속충전 인프라 목표를 달성하려면 결국 민간 CPO들이 활발하게 움직여줘야 한다”면서 “민간기업들이 인프라를 확산하는 데 걸림돌로 작용하는 전력망 구축 문제부터 해소할 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ingaghi@sedaily.com

ingaghi@sedaily.com