늘 관광객들로 붐비는 국토 최남단 제주 서귀포시 마라도. 8일 찾은 섬 남쪽 해안가에서 한국원자력안전기술원(KINS)이 설치한 환경 방사선 감시기를 발견했다. 가까이 다가가도 기계음 하나 들리지 않아서 동작 중인 게 맞는지조차 의문이 들었지만 5초에 한 번씩 부지런히 방사선을 측정하면서 작동 중이었다. 내부에 구(球) 모양으로 압축된 아르곤 기체가 대기·강수·토양·식물 등 주변에서 뿜어져 나오는 방사선과 화학반응을 일으켜 측정 전기신호가 변하는 원리다. 환경 방사선 감시기가 전국 238곳에 있지만 마라도가 요충지로 꼽힌다. 일본 후쿠시마 오염수 방류 이후 방사능 감시 의무가 커진 데다가 자연 방사선량이 일반 암석의 절반인 현무암 지반인 덕에 측정을 방해하는 노이즈도 가장 적다는 이점이 있어서다. 정만희 제주지방방사능측정소장은 “이곳은 원전 하나 없지만 2011년 후쿠시마 원전 사고가 터진 후 국외 방사능 감시의 최전방이 됐다”고 말했다.

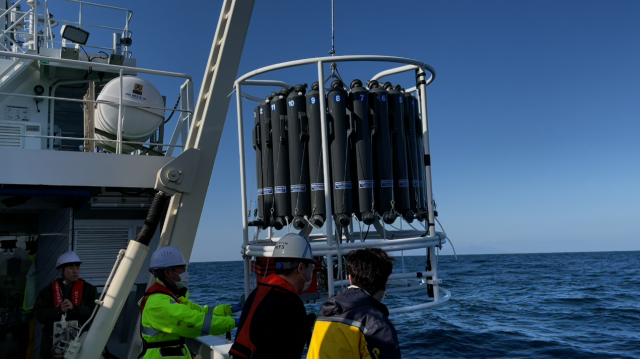

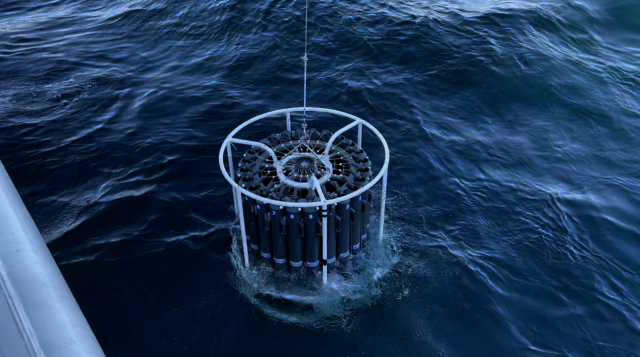

같은 시간 인근 바다에서는 오염수를 보다 직접적으로 감지할 수 있는 해양 방사능 감시도 진행 중이었다. 연구원들이 바닷물을 채취하는 채수 장비 ‘로젯샘플러’를 배에서 바다로 빠뜨렸다. 1m 남짓의 길쭉한 물탱크를 24개 묶은 로젯샘플러는 제법 큰 크기 때문에 기계는 물론 성인 남성 4명이 거들어 옮겨야 했다. 24개 물탱크가 해수면부터 해저까지 내려가며 층별로 물을 채웠다. 연구원들은 건져 올린 로젯샘플러에서 생맥주를 뽑듯 바닷물을 수십 ㎖ 용량의 시료 용기들에 나눠 담았다. 바닷물뿐 아니라 먹거리 역시 방사능 측정의 시료로 쓰인다. 광어는 측정이 가능한 시료로 만들기 위해 가시를 발라내고 살코기만으로 10㎏을 모아야 하며 주식인 쌀은 방사능을 없애지 않으면서도 잘게 분해하기 위해 은은히 태우는 데만 두 달이 걸릴 만큼 까다로운 시료 확보 작업이 요구된다.

시료 분석이 이뤄지는 제주지방방사능측정소도 찾았다. KINS의 지역 거점인 이곳에서 시료 분석이 이뤄지는 전처리실과 방사선계측실은 합쳐서 66㎡(20평) 정도의 크기로 학교 실험실처럼 단출했다. 전처리실에서는 채수 속 세슘, 삼중수소, 아이오딘, 스트론튬, 플루토늄 등 핵종을 농축해 측정 가능한 시료로 만드는 작업이 이뤄졌다. 깔때기를 뒤집은 듯한 60ℓ 용량의 용기에서는 화학반응을 통해 압축된 세슘이 AMP라는 노란 분말 형태로 아래쪽 좁은 통로를 통해 나왔다. 증류 장치에서는 증류를 통해 불순물이 제거되고 삼중수소만 남은 물이 방사선계측실로 옮겨질 준비를 마쳤다.

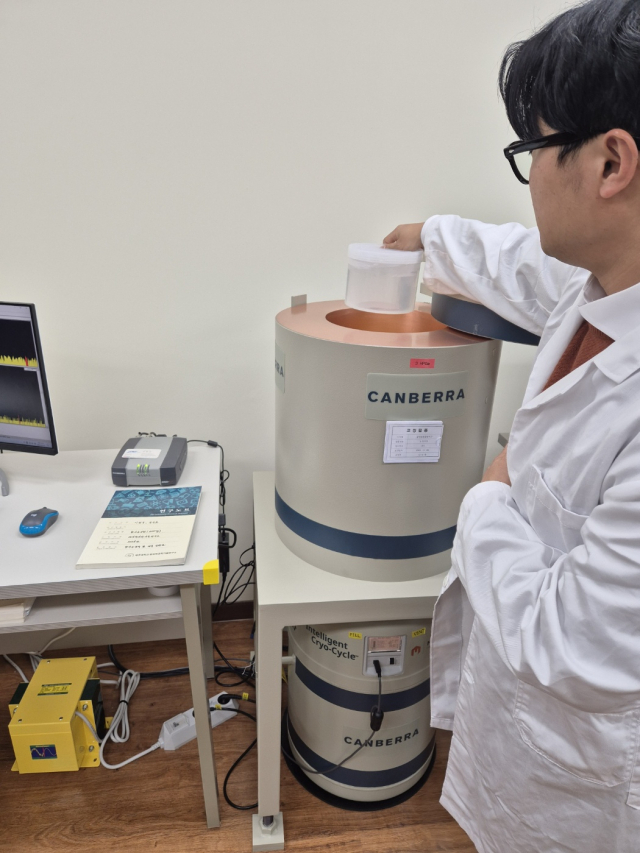

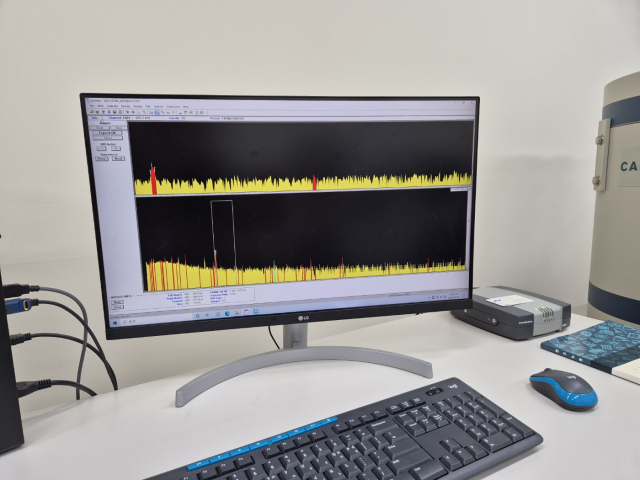

방사선계측실에서는 이렇게 농축된 핵종을 검출한다. 높이 1m가 채 안 돼 보이는 원통 기계 ‘고순도 게르마늄 검출기’는 10㎝ 정도 두께의 납으로 이뤄져 연구원이 뚜껑을 여는 데 애를 먹을 정도로 무겁다. 채수를 넣고 뚜껑을 다시 닫아 계측 준비를 끝냈다. 계측에 8만 초, 즉 22시간이 걸리기 때문에 전 과정을 실시간으로 보지 못했지만 채수에 섞인 핵종들이 각각 내뿜는 방사선을 원통 내벽에 있는 반도체 센서가 감지해 컴퓨터 모니터에 띄운다고 한다. 핵종마다 고유한 에너지값, 즉 에너지 준위가 달라 모니터상으로 유독 값이 치솟는 에너지 구간이 보인다면 이에 대응하는 핵종과 그 양도 알 수 있다. 실제 지하수로 살펴본 결과에서 이미 빨갛게 삐죽 튀어나온 에너지 구간들이 보였는데 연구원은 이것이 자연방사능에 따른 것이라고 설명했다. 대체로 전처리가 길어 전체 분석에는 스트론튬이 4일, 삼중수소는 28일이 걸린다.

1967년 강대국들의 핵실험을 계기로 국외 방사능 감시를 시작한 원자력안전위원회는 감시소·감시기를 2028년까지 296곳으로 늘릴 계획이다. 이를 통해 국외는 물론 국내에서도 원전 주변을 16방위마다 5㎞ 간격으로 방사능 유출을 촘촘히 감시할 방침이다. 원안위 관계자는 “8000곳을 갖춘 일본 같은 특수한 사례를 제외하면 인구나 면적 대비 한국의 방사능 감시 인프라 규모는 전 세계 상위권 수준”이라며 “이를 통해 특히 최근 우려가 커진 후쿠시마 오염수와 관련한 신뢰 있는 데이터를 국민에 제공할 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com