K팝의 인기에 힘입어 국내 디지털 음악 시장 규모가 2019년 이후 5년 동안 2배가량 성장한 것으로 나타났다. 그러나 같은 기간 국내 음악 창작자에게 돌아가는 몫은 여전히 미미한 수준이었다.

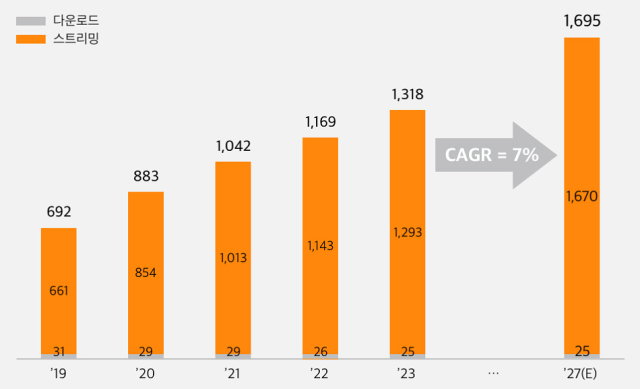

22일 한국음악저작권협회가 회계·컨설팅 법인 EY한영에 의뢰해 국내외 음악 스트리밍 시장을 심층 분석한 보고서에 따르면 스트리밍과 다운로드를 합산한 국내 디지털 음악 시장 규모는 2019년 6억 9200만 달러(약 9525억 원)에서 2023년 13억 1800만 달러(약 1조 8142억 원)로 90.5% 증가했다. 같은 기간 스트리밍 시장은 6억 6100만 달러(약 9102억 원)에서 12억 9300만 달러(약 1조 7805억 원)로 95.6% 급증했다. 한음저협은 “국내 디지털 음악 시장 규모는 (2023년 기준) 약 9000억 원 규모인 아시아 대표 음악 시장 일본을 뛰어넘는 것으로 확인됐다”며 “스트리밍 부문이 전체 디지털 시장의 성장을 견인했다”고 분석했다.

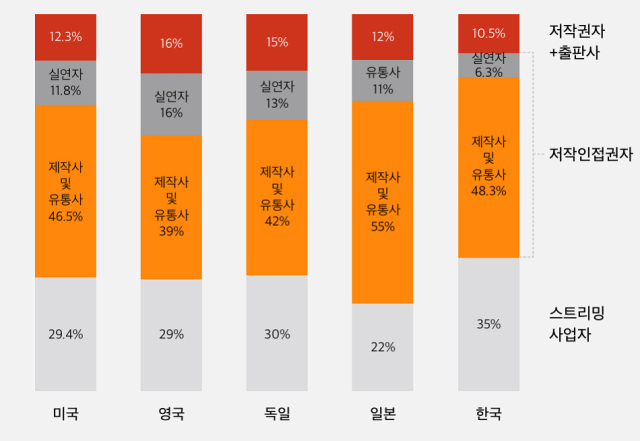

한음저협은 디지털 음악 시장이 이처럼 급성장하고 있지만 창작자에게 배분되는 수익은 해외 선진국보다 미비하다고 지적했다. 보고서에 따르면 스트리밍 수익 배분에서 한 곡당 저작권자의 몫은 미국 12.3%, 영국 16%, 독일 15%로 우리나라의 10.5%에 비해 높다. 한음저협은 “이는 해외 주요 국가 대비 1.8~5.5%포인트 낮은 수준으로 K팝의 본고장이란 명성에 어울리지 않는 수준”이라고 짚었다. 그러면서 “국내 주요 스트리밍 플랫폼은 제작, 유통, 판매를 아우르는 수직 계열 구조를 갖추고 있어 플랫폼 사업자의 스트리밍 수익을 합산하면 83% 이상을 가져간다”고 설명했다.

또 한음저협은 구글과 애플의 인앱 결제 수수료 인상에 대응해 인상분을 저작권료 정산 기준 매출액에서 제외하는 것을 골자로 2022년 도입된 ‘음악 저작권 사용료 상생안’이 창작자의 몫이 줄어드는 결과를 가져왔다고 주장했다. 이 조치는 지난해 다시 2년 연장됐다. 한음저협은 “저작권자의 권익을 위한 요율 인상과 정책 개선을 위해 적극적으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yeonvic@sedaily.com

yeonvic@sedaily.com