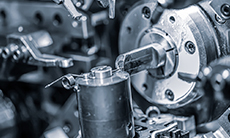

이재명 대통령이 12일 국무회의에서 “법을 개정해서라도 산재 공화국을 벗어나겠다”고 말했다. 여름휴가 복귀 첫날 ‘산재 사망 직보’를 지시했던 이 대통령이 산업재해 처벌 강화를 위해 법 개정까지 추진하겠다는 뜻을 분명히 밝힌 것이다. 취임 이후 산재 사망 사고가 잦은 기업을 강하게 질타해온 이 대통령은 “돈 벌려고, 비용 아끼려고 목숨을 빼앗는 것은 미필적 고의에 의한 살인이자 사회적 타살”이라고 목소리를 높였다. 또 “대형 건설사가 중대재해로 처벌받은 사례가 한 건도 없다”면서 “반복적 산재를 막으려면 강한 제재가 필요한 만큼 안전 비용 과징금 제도를 도입하고 원청의 책임을 강화할 방안이 꼭 들어가야 한다”고 지시했다. 이 대통령은 김영훈 고용노동부 장관을 향해 “직을 걸 각오로 대응해달라”고 거듭 당부했다. 고용부는 ‘중대재해 발생 사실 공시제’를 포함한 노동 안전 종합 대책을 대통령에게 보고했다.

이 대통령이 산업재해를 기업의 안일한 인식이 낳은 인재(人災)로 규정한 것은 타당한 지적이다. 지난해 산재 사망자는 827명으로 하루 2명이 넘는다. 반복되는 산재는 처벌해야 하고 관련 제도의 정비도 필요하다. 다만 산업·건설 현장의 구조적 문제를 외면한 채 처벌만 강화하는 대증요법만으로는 산재를 근절하기 어렵다. 외국인 노동자 증가로 인한 의사소통 문제, 다단계 하도급에 따른 ‘위험의 외주화’, 불법·편법 하도급으로 인한 안전 비용 축소 등 뿌리 깊은 문제도 폭넓게 살펴봐야 한다.

더 우려되는 부분은 이 대통령의 공개적인 엄포로 기업들이 지나치게 겁먹고 위축될 수 있다는 점이다. 한국개발연구원(KDI)은 이날 올해 우리 경제성장률 전망치를 0.8%로 유지하면서 건설 경기 회복 지연 때는 이를 밑돌 수 있다고 경고했다. 미국의 관세 폭탄과 중국의 과잉생산으로 철강·석유화학 등 전통 제조업이 위기에 처한 상황에서 처벌 일변도의 산재 대책은 경제에 악영향을 줄 수 있다. 산재 업체에 대한 면허 취소나 공시를 통한 주가 하락 유도는 자칫 기업을 부도 위기로 몰아 근로자의 생계를 위협하고 소액주주 피해로 이어질 수 있다. 물론 산재에 대해서는 과실을 명확히 따져 법적 책임을 철저히 물어야 ‘산재 공화국’의 오명을 벗을 수 있음은 분명하다. 다만 산업·건설 현장의 안전사고 근절을 위해서는 제도 개선과 함께 기업의 안전 투자, 노동자의 안전 수칙 준수 등의 노력이 병행돼야 할 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >