“이 지역은 원래 전체가 문구점과 손님들로 가득 차있었는데 문구점이 하나 둘 문을 닫더니 이제 이 골목만 빼고 전부 다른 물건을 파는 가게들로 바뀌었습니다.”

서울 창신동 문구거리에서 30년 넘게 문구점을 운영해온 임모씨는 손님들로 북적거려야 할 주말 오후 임에도 한산한 골목을 바라보며 씁쓸하게 말했다. 엄마 아빠 손을 잡고 학교 준비물을 찾던 초등학생과 필기구 마니아들로 붐볐던 거리는 이제는 텅 빈 공간으로 변했다. 실제 주말 내내 지켜본 결과 한 때 제품 구매를 위해 찾아온 이는 거의 없었다. 임 씨는 “인건비나 임대료로 적자를 보면서 간신히 가게를 운영하고 있다”며 “당장이라도 문을 닫고 싶지만 쌓인 재고와 몇십 년 동안 함께 일한 직원들 때문에 버티는 상황”이라고 전했다.

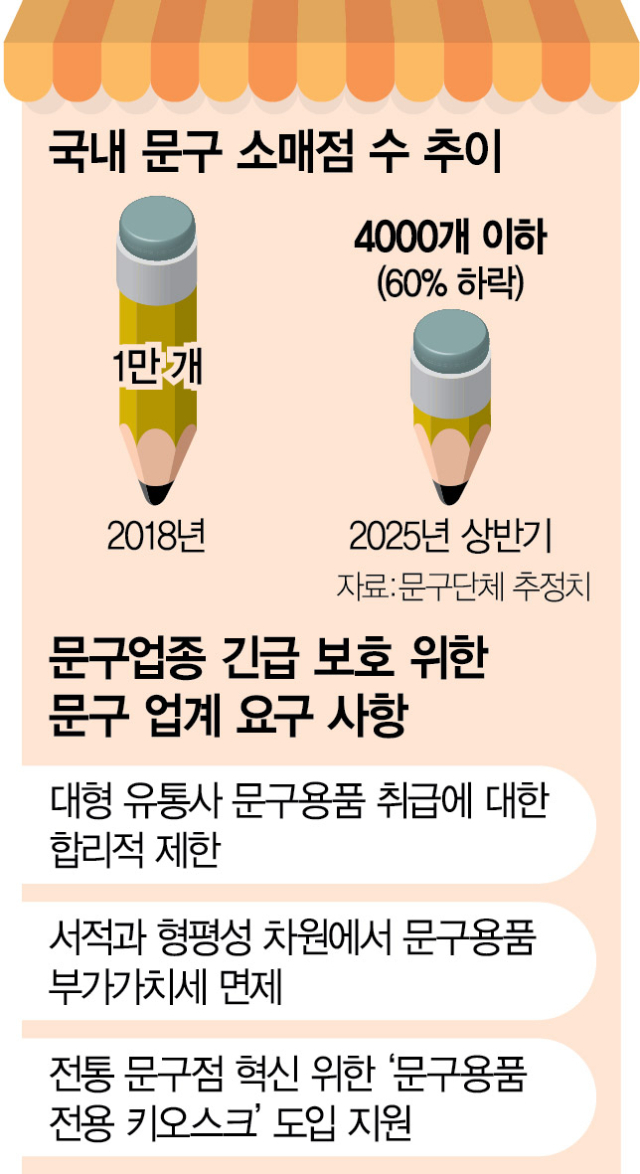

23일 업계에 따르면 문구업은 코로나19와 이후 계속된 경기 침체 탓에 전례 없는 위기를 맞았다. 여기에 쿠팡, 다이소 등의 문구류 취급은 불난 집에 기름을 붓는 격이었다. 창신동 뿐 아니라 지역마다 학교 앞에 늘어섰던 문구점은 사라진 지 오래다. 그나마 버텼던 문구점들도 폐업 위기에 처해 있다. 실제 문구단체들은 2018년 1만 여 곳에 이르는 문구 소매점 수가 올해 상반기 4000곳 이하로 60% 이상 감소한 것으로 파악하고 있다.

문구점의 생존을 가장 크게 위협하는 것은 온라인 업체들의 시장 침투다. 쿠팡 등 이커머스 업체들은 당일 배송 시스템을 앞세워 문구 시장을 빠르게 잠식했다. 문구업에 20년 이상 종사한 허인철씨는 “500원짜리 연필을 살 때 배송비가 2000원이더라도 소비자들은 문구점에 오기보다 온라인으로 주문을 한다. 소비 방식이 예전과 완전히 달라졌다”고 전했다.

여기에 학교에서 준비물을 일괄 구매해 제공하는 ‘학습준비물 지원 제도’도 문구점 쇠락에 직격탄을 날렸다. 이 제도가 2010년대부터 도입된 이후 학교 앞 문방구는 자취를 감췄다. 소매상들이 문을 닫자 납품처가 사라진 도매상이 연쇄 타격을 입었다.

그나마 남아 있던 오프라인 소비는 다이소 등 저가형 정찰제 매장이 흡수했다. 저렴한 가격을 기반으로 전국에 매장을 확장한 다이소는 기본적인 학용품부터 다양한 디자인 문구까지 제품군을 확장하고 있다. 소형 문구업체가 쿠팡이나 다이소 등 대기업을 상대로 가격 경쟁에서 살아남기란 현실적으로 불가능에 가깝다. 대전에서 문구점을 운영하고 있는 임헌홍 씨는 “다이소용 제품은 일반 제품과 판매 가격 자체가 다르다”며 “품질이 다소 차이 난다고 하지만 소비자 입장에서는 크게 불편하지 않으면 저렴한 다이소 제품을 사용하는 상황”이라고 말했다.

결국 문구점은 생존을 위해 연필 대신 인형·키링 등 잡화 판매에 의존하고 있다. 창신동에서 40년째 문구점을 운영하는 이모씨는 “9월 신학기에 스케치북을 한 권도 팔지 못했다”며 “문구류만 판매해서는 살 수 없고 그나마 인형이나 키링 등 유행하는 물건을 들여놔야 한다”고 토로했다. 실제로 창신동 문구완구 거리도 기존의 문구점들이 사라진 자리에 최근 유행하는 가챠숍이나 인형을 판매하는 가게들이 들어서고 있다.

문구업계 전반에 위기가 닥친 가운데 업계는 지원책으로 △대형 유통사 문구용품 취급에 대한 합리적 제한 △서적과 형평성 차원에서 문구용품 부가가치세 면제 △전통 문구점 혁신을 위한 ‘문구용품 자동판매 시스템(키오스크)’ 도입 지원 등을 요구하고 있다. 한국문구유통업협동조합 등 관련 단체들은 “문구업의 생존 가능성을 높이는 동시에 소비자 편익도 확보할 수 있는 현실적 해법”이라고 강조했다. 하지만 일각에서는 시장 환경이 변하는 가운데 문구점을 부활 시키기 위한 해법에 한계가 있을 것으로 보고 있다. 업계 관계자는 “도서업계처럼 정가제가 필요하다는 목소리도 나오지만 실효성은 의문”이라며 “사실상 업계에서도 뾰족한 대안을 찾지 못하는 상황”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

losey27@sedaily.com

losey27@sedaily.com