2013년 12월 미국 뉴욕주의 침팬지 4마리가 인간을 고소했다. 인간 이외의 영장류가 인간을 고소한 최초의 사건이었다. 피고소인은 그들의 소유주였고, 고소 동기는 자유를 달라는 것이었다.

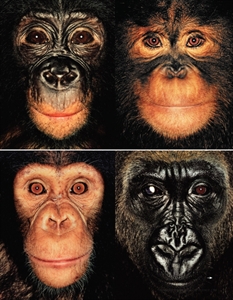

침팬지들의 변호인은 인간이 아닌 종(種)들의 법적 권리를 위해 싸우는 비인간 권리 프로젝트(NhRP)의 회원들이 맡았는데, 이들은 의뢰인(침팬지)들도 불법 감금되지 않을 기본권이 있다면서 판사에게 그 권리의 보장을 요청했다. NhRP는 또 이른 시일 내에 뛰어난 인지능력이 과학적으로 입증된 오랑우탄, 고릴라, 보노보 등의 다른 유인원과 코끼리를 위한 소송도 진행할 계획이다.

이런 NhRP의 주장은 논란을 불러왔다. 많은 사람들은 인간 외의 ‘동물’에게 ‘인격’이 있다는 말 자체가 모순이라 피력한다. 또한 인권은 납세나 준법 같은 사회적 책임의 대가이므로 사회적 책임을 지지 않는 동물의 경우 인권을 주장할 수 없다는 의견도 있다. 굳이 이 문제에 대해 골치 아픈 법적·철학적 논쟁을 펼칠 필요 없이 지금의 동물보호만으로 충분하다는 얘기도 나온다.

결국 뉴욕주 법원은 원고가 인간이 아니라는 이유로 침팬지의 고소를 기각했고, NhRP은 판정에 불복해 항소한 상태다. 이와 유사한 동물의 인권 관련 소송은 10여년 전부터 미국 내의 여러 법정에서 제기됐었다. 그리고 매번 호사가들의 뒷담화거리가 됐다. 그러나 동물의 지능과 행동에 대한 관찰학적, 신경학적, 유전학적 증거들이 쌓이면서 인간과 여타 동물들을 구분하던 전통적 기준이 무너지고 있다.

인간은 동물이라는 범주 속에서 어디쯤 위치하는 걸까. 이는 인간에게 의식이 생긴 뒤부터 줄곧 제기돼왔던 의문이다. 구약성서에 등장하는 아담과 이브의 스토리를 비롯해 여러 문화권의 창조신화들을 살펴보면 하나 같이 인간과 동물 사이에 존재하던 끈끈한 연대감이 갑작스레 단절된다. 그래서인지 인간들은 동물을 인간보다 열등한 존재로 보는 시각을 갖게 됐다.

실제로 아리스토텔레스 등의 초기 서구 사상가들은 ‘존재의 사슬’을 논하면서 동물은 이성이 없기 때문에 인간보다 아래 단계에 위치한다고 설명했다. 또한 중세시대에는 동물들을 추상적 비유로 묘사했다. 예컨대 유인원은 ‘숲 속의 야만인’으로 불리며 여성을 뒤쫓거나 강간하는 존재이자 비도덕성의 화신으로 표현됐다.

심지어 중세 종교법정에선 마을 내에서 풀어놓고 기르던 가축이 혼자 있던 아이를 공격해 불구로 만들거나 숨지게 했을 때 변호사까지 대동시켜 정식 재판을 열었다. 유죄가 확정되면 가해동물에게 사람의 옷을 입힌 뒤 주민들이 지켜보는 가운데 광장에서 고문을 가해 죽였다. 동물에 대한 인간의 우위를 확립하고, 무질서한 세상에 질서를 회복하려는 상징적 의식이었다.

르네상스 시대에 이르러 조금씩 동물을 객관적으로 바라보기 시작했지만 동물을 대상으로 한 진정한 의미의 과학 연구는 19세기 후반에야 시작됐다. 바로 찰스 다윈에 의해서였다. 그는 종‘ 의 기원’을 펴낸 이후 대부분의 시간을 ‘인간과 동물의 감정 표현’의 저술에 할애했고, 1872년 이 책이 출간되며 동물의 지각과 감정을 다룬 일련의 과학 연구들이 이어졌다.

현대적 연구기술이 개발되지 않았던 탓에 당시의 연구결과는 많은 부분 추측에 기반했지만 이것이 동물의 행동을 인간 등의 다른 생물과 비교 연구하는 비교심리학의 토대가 됐음은 부인할 수 없다. 그리고 지난 100년 가까이 비교심리학자들은 여러 동물 종들 사이에서 공통적으로 발견되는 생물학적·행동적 특성들을 찾아냈고, 오늘날 과학은 이렇게 찾아진 직관적 이해를 과학적으로 증명해내고 있다.

필자는 수년전 여러 동물의 뇌가 보관돼 있던 냉동고에 들어가 봤다. 그곳에는 미국 뉴욕 소재 아이칸 의대의 신경과학자 패트릭 호프 박사가 수집한 인간과 침팬지, 고릴라, 오랑우탄, 거미원숭이, 들소, 박쥐 등의 뇌가 포르말린 용액에 담겨 있었다. 뒤쪽 선반에는 돌고래, 알락돌고래, 범고래, 벨루가, 향유고래 등 해양 포유류의 뇌도 있었다.

호프 박사는 이렇게 가급적 많은 동물의 뇌를 수집해 뇌의 진화를 연구하고 있다. 그 과정에서 인간과 영장류, 그리고 몇몇 포유류의 뇌에 많은 공통점이 있음을 알아냈다.

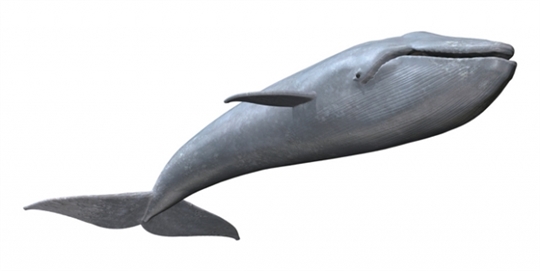

사실 얼마 전까지만 해도 과학자들에게 동물의 뇌는 세포 수준에서 이해하기엔 너무 어려운 대상이었다. 하지만 이제 과학자들은 뉴런 단위에서 뇌를 바라본다. 일례로 고래류의 뇌를 첨단 신경 촬영술과 조직분석을 통해 관찰한 결과, 고래의 뇌 구조가 인간과 매우 다르다는 게 밝혀졌다. 이는 인간과 고래의 뇌가 진화한 환경이 다르기

때문이었다.

또한 그럼에도 불구하고 대뇌 피질과 변연계(둘레계통)의 복잡성은 인간과 유사한 수준이었다. 두 부위는 감정처리, 사고, 인지, 언어를 담당한다. 덧붙여 호프 박사는 고래와 코끼리의 뇌에도 방추상 세포라 불리는 고도로 특화된 뉴런들이 존재함을 알아냈다. 자아 인식, 공감, 동정심에 관여하는 것으로 알려진 방추상 세포는 오랜기간 인간의 전유물로 여겨졌었다. 즉, 고래와 코끼리도 이런 감정들을 느낄 수 있다는 얘기다.

NhRP는 최초의 비인간 원고를 위해 106페이지에 달하는 문건을 작성했다. 이 문건에는 인간과 유전적으로 가장 가까운 동물인 침팬지의 인지능력에 대한 저명한 영장류 동물학자 9명의 진술이 담겨 있었다.

“여기에는 자전적 자아, 일화적(逸話的) 기억, 자율적 결정, 자의식, 공감, 작업 기억이 포함됩니다... 인과관계 및 타인의 경험에 대한 이해력, 상상력, 혁신능력, 도구 제작 능력... 인간처럼 침팬지도 자기 자신의 과거와 미래에 관한 개념을 갖고 있습니다... 때문에 자신들의 감금 상태가 영원히 끝나지 않을 거라 예측하면서 고통 받고 있을 겁니다.”

문건에는 스웨덴 동물원의 침팬지를 관찰한 연구사례도 포함됐다. 그 침팬지는 주기적으로 돌을 주워서 자신의 우리에 숨겨 놓은 다음, 자신을 공격할 낌새를 보이는 관람객에게 던졌다고 한다. 또한 침팬지들이 컴퓨터 심볼 인식테스트에서 인간보다 지속적 우위를 점했다는 연구결과, 침팬지와 인간의 DNA가 99% 가까이 일치하기 때문에 혈액형이 같다면 서로 수혈이 가능하다는 논문 내용도 있었다.

덧붙여 다양한 뇌 연구를 통해 사람을 제외하면 침팬지 뇌의 방추상 세포가 어떤 유인원보다 풍부하다는 것도 밝혀졌다. 물론 침팬지의 뇌가 인간과 가장 유사하며 복잡한 기능을 수행할 수 있다는 사실은 그리 놀랄 일이 아니다. 그러나 인간과는 너무나도 다른 코끼리와 고래조차 인간과 유사한 뇌를 가졌다는 것은 이전에 알지 못했던 것이다. 두 동물의 뇌는 인간과 버금갈 만큼 크고 복잡하다. 게다가 지구상에 인간이 출현하기도 전에 수백만 년간 그 정도 수준으로 뇌를 진화시켰다.

두 동물에게는 공통점이 적지 않다. 일단 코끼리와 고래 모두 가족사회이자 모계 중심 사회다. 가족 내에는 어머니와 딸, 이모에 더해 새끼의 양육과 교육을 담당하는 유모까지 있다. 자신들끼리만 이해하는 정교한 언어와 노래도 갖고 있다. 심지어 향유고래 같은 일부 고래는 사투리로 씨족집단을 구분하기도 한다.

이뿐만이 아니다. 둘 다 도구를 사용하며, 테크닉을 발전시켜서 후손들에게 자신의 지식을 전수한다. 가족의 죽음을 슬퍼할 줄도 안다. 이 모든 것은 인간만이 영위할 수 있다고 믿어왔던, 다시 말해 ‘문화’의 주요 특징이다.

여기서 도출되는 결론은 하나다. 코끼리와 고래도 문화가 붕괴되면 고통을 받는다는 점이다. 코끼리의 경우 부모가 사냥 또는 자연 도태돼 죽거나 다른 가족집단의 보살핌을 받지 못하는 상황을 목격하면 주변에 무관심하고 변덕스런 행동을 보인다는 것이 그 실례다. 이는 전형적인 외상후 스트레스 장애(PTSD)의 증상으로 가족을 잃고, 마을이 파괴당한 아프리카 전쟁고아들에게서 나타나는 행동과 동일하다.

인간들은 그동안 동물들이 정말 인간을 닮았는지, 인격을 갖춘 존재인지를 놓고 의문을 제기해왔다. 비교심리학에 의해 동물에 대한 이해도가 높아진 뒤에도 인간을 더 잘 이해하고자 동물 연구를 멈추지 않았다. 그렇지만 과거 수십 년간 동물을 바라보는 시각은 20세기 미국 행동주의 심리학자인 버러스 프레더릭 스키너 박사의 관점에서 별반 나아가지 못했다. 그의 관점을 한 문장으로 집약하면 이렇다.

‘인간의 정신에서 일어나는 현상도 추측하지 못하면서 어떻게 동물의 정신을 추측할 수 있을까.’

그러나 최신 연구결과들 덕분에 우리는 이러한 시각에서 벗어날 수 있게 됐다. 이제껏 밝혀진 모든 과학적 증거는 동물들이 그들만의 역사 속에서 풍요로운 삶을 누려왔고, 인간처럼 마음에 상처를 입을 수 있다는 데로 모아진다. 특히 유인원과 코끼리, 고래는 인간만큼 복잡한 뇌의 소유자임이 확인됐다. 인간들이 새로운 철학적 시각, 더 나아가 법적 시각으로 이들을 바라보기 시작한 단초가 이것이다. NhRP의 소송은 인간의 생각까지 바꿔놓는 과학의 힘을 여실히 증명하는 사례인 셈이다.

어찌 보면 우리는 그동안 우주와 외계행성이라는 엉뚱한 곳에서 지적생명체를 찾아왔는지도 모른다. 그런 존재는 머나먼 외계행성이 아니라 수십억 년에 걸친 지구 생명체의 진화 속에서 찾아야했던 것은 아닐까. 애타게 찾아왔던 지적생명체는 우리 곁에 항상 있어왔는지도 모른다.

[FAST FACT] 해마 (hippocampus)

기억과 감정을 처리하는 뇌 영역. 뇌에서 해마가 차지하는 비중이 가장 높은 생물은 인간이 아니라 아프리카 코끼리다.

[DID YOU KNOW?] 11개

인간과 마카크 원숭이의 12개 뇌 영역 중 서로 일치하는 영역의 수. 2014년 자기공명영상(MRI) 장치를 이용한 옥스퍼드대학 연구팀의 연구 결과, 두 종의 뇌가 기존에 알려진 것보다 훨씬 유사점이 많은 것으로 밝혀졌다.

존재의 사슬 (chain of being) 세상에 실재하는 것들은 모두 그 완전성을 기준으로 서열화·계층화돼 있다는 이론.

일화적 기억 (episodic memory) 개인의 경험, 즉 자전적 사건에 관한 기억.

작업 기억 (working memory) 특정 작업에 필요한 인지적 과정을 계획하고, 순서 짓고, 실제 수행하기 위한 단기 기억.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >