|

버락 오바마 미국 대통령은 최근 위스콘신주(州) 밀워키에 있는 자물쇠 전문기업 마스터록을 방문했다. 마스터록은 지난 2010년 말 중국 생산기지를 미국으로 이전해 약 100개의 일자리를 신규 공급한 기업이다. 오바마 대통령은 이 자리에서 "이렇게 늘어난 일자리가 미국을 위대하게 만들 것"이라며 "미국으로 돌아오는 중소기업이 발전할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다. 대통령이 조그만 중소기업을 격려하기 위해 1,400㎞나 날아간 것이다.

이처럼 전세계가 중소기업 살리기에 '올인'하고 있는 것은 대기업 위주의 성장정책으로는 고용사정을 크게 개선시키는 어렵다는 공감대가 형성되고 있기 때문이다. 전문가들은 또 "고용시장에서 중소기업이 발휘할 수 있는 파괴력이 대기업보다 크다"고 분석하고 있다.

실제로 경제협력개발기구(OECD)의 통계에 따르면 나라별로 차이는 있지만 종업원 50인 이하 중소기업이 전체 기업에서 차지하는 비중은 대략 80%선에 달한다. 작은 기업들이 각각 고용을 1~2명씩만 늘려도 고용시장의 분위기 자체가 확 달라질 수 있는 구조인 셈이다.

이 때문에 중소기업 지원을 위해 통상 분쟁까지 불사하는 국가까지 속출하고 있다. 브라질의 경우 자국 자동차부품 업체의 부품을 기준 이상으로 쓰지 않는 수입 자동차에 대해 공업세(IPI)를 30%포인트나 인상해 중국 등의 반발을 사고 있다.

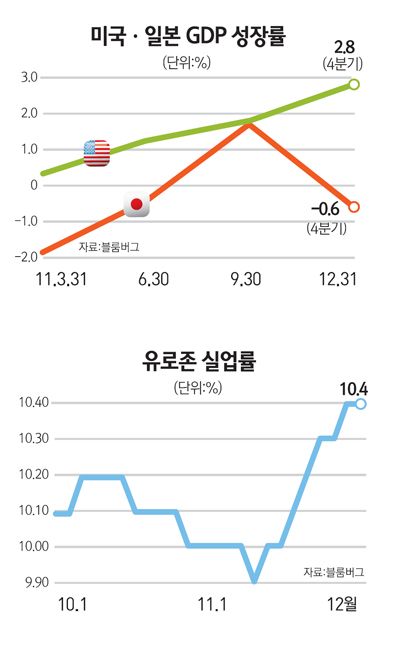

이처럼 각국의 움직임이 급박해지고 있는 것은 경기둔화로 중소기업이 주로 직격탄을 맞고 있기 때문이다. 지난해 1980년 이후 31년 만에 처음으로 무역수지 적자를 기록한 일본이나 1조9,000억유로에 달하는 막대한 채무에 시달리는 이탈리아가 대표적 사례다. 양 국은 한때 '작은 기업들의 천국'으로 불렸지만 현재는 중소기업들이 고사(枯死)할 위기에 처했다.

실제로 신화통신은 지난해 일본 기업의 휴ㆍ폐업 신고가 2만5,000건에 달했다고 민간 신용평가기관인 도쿄상공리서치의 조사 결과를 인용해 최근 보도했다. 일본 경제의 버블이 꺼지기 시작한 1990년 이후 일본 중소기업 약 100만곳이 문을 닫은 것으로 추산된다.

중소기업 부활을 내건 노다 요시히코 총리가 3,000억엔 규모의 지원방안을 비롯한 각종 대책을 내놓는 것도 이러한 위기감 때문이라는 분석이 나온다. 도쿄상공리서치는 그러나 "좀 더 획기적 대책이 나오지 않을 경우 연간 10만개의 기업이 문을 닫을 수도 있다"고 경고했다.

경착륙 경고가 울리는 중국도 사정은 비슷하다. 중국 제조업의 중심지로 꼽히는 저장성에서는 지난해 1~9월에만 약 2만5,000개 기업이 폐업했다. 이는 글로벌 금융위기가 한창이던 2008년(2만2,000개)보다 더 높은 수치다.

전체 고용시장의 80%가량을 중소기업이 책임지는 중국에서 중소기업 폐업은 정권마저 뒤흔들 수 있는 메가톤급 이슈다. 한 해 평균 650만~700만명의 대학 졸업자가 쏟아져나오는 점을 감안하면 청년 실업자가 감당할 수 없을 정도로 늘어 사회불안을 야기할 수 있기 때문이다. 원자바오 총리를 필두로 한 중국 정부는 이에 따라 실업률 해소를 국정 운영의 최우선 과제로 놓고 중소기업 육성에 나설 채비를 서두르고 있다.

반면 취임 초기부터 중소기업을 중심으로 한 제조업 진흥에 팔을 걷어붙인 오바마 대통령은 서서히 노력의 성과를 맺고 있다는 분석이 나온다. 미국의 1월 실업률은 8.3%를 기록해 34개월 만에 최저치를 나타냈다. 크리스천사이언스모니터(CSM)는 "미국 고용시장 개선은 비록 속도가 느리지만 제조업 부활이 뒷받침한 진짜(real) 성장"이라며 "오바마의 제조업 드라이브가 효과를 보고 있다"고 지적했다.

이와 더불어 올해 미국ㆍ프랑스ㆍ러시아ㆍ중국 등에서 줄지어 지도자가 바뀌는 것도 친(親)중소기업 대책이 나타나는 이유로 꼽힌다. 탐욕스러운 이미지의 대기업을 지원하기보다 중소기업 살리기에 나서는 쪽이 표를 얻는 데 유리하기 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >