|

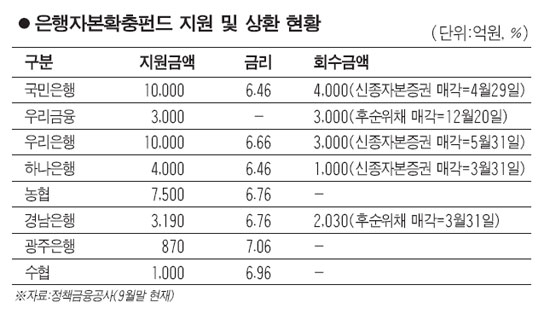

3년 전 은행자본확충펀드를 지원 받았던 금융기관은 요즘 곤혹스럽다. '막대한 이익을 내는데도 위기 상황 때 지원 받은 돈을 상환하지 않는다'고 일부에서 비난의 화살을 겨누고 있기 때문이다. 하지만 정작 은행의 목소리는 다르다. 펀드 지원을 받은 7개 금융기관은 각각 사정은 다르지만 대체적으로 "좀 억울하다"고 속내를 털어놓고 있다. 시중은행은 자금 지원 신청도 자의보다는 타의가 많았고 자금상환도 올해 2월까지는 사실상 금융 당국이 막고 있었다고 항변했다. 금융계의 한 관계자는 "조기상환도 줄기차게 요구해 관철된 것"이라고 하소연했다. 일부에서는 "금융감독 당국이 경영간섭의 끈을 놓고 싶지 않은 것 아니냐"는 해석도 내놓고 있는 실정이다. 은행은 과연 자본확충펀드의 상환을 안 하는 것일까, 못하는 것일까. ◇할 말 많은 금융기관…"돌려주고 싶다"=시중은행의 한 고위관계자는 23일 "정부가 책정한 지원규모는 20조원이었는데 지원은 4조원을 밑돌았다"고 전했다. 글로벌위기가 예상보다 빨리 안정됐고 지원 금리도 높은 탓도 있었지만 자금지원을 받은 뒤 정부의 간섭을 받고 싶지 않다는 것이 주된 이유였다. 자금을 지원 받을 경우 정부가 직간접적인 경영간섭을 할 수밖에 없는데 이것이 부담이 됐다는 얘기다. 금융계의 한 관계자는 "저축은행도 정책금융공사를 통해 지원하는 금융안정기금 신청이 전무한 것도 같은 이유 아니겠냐"고 말했다. 더구나 최근에는 시중은행이 '탐욕의 집단'으로 매도당하고 있는데다 '정부 지원금도 상환하지 않는다'는 비판이 제기되자 "당장이라도 돌려주고 싶다"고 목소리를 높이고 있다. 상환을 하려고 해도 금감원장의 승인을 거쳐야해 상환이 쉽지 않은 현실인데도 이를 알지 못하고 비판만 하고 있는 게 억울하다는 것이다. 물론 금융기관별로 사정은 다르다. 자금이 필요한 곳은 만기까지 가지고 갈 계획도 있다. 사업구조 개편을 앞둔 농협이나 지방은행이 대표적이다. 농협 관계자는 "사업구조 개편과 관련해 정부에 6조원을 지원했으나 4조원만 지원될 것으로 보인다"며 "자본확충 펀드를 상환하는 기조는 맞지만 민감한 부분이 매듭지어진 후 상환할 계획"이라고 말했다. ◇자본확충펀드 지원, 얼마나 받고 상환했나=자본확충펀드는 지난 2009년 3월 금융위기 당시 은행의 자본확충을 지원하기 위해 정부가 한국은행과 산업은행 대출금 등을 통해 조성한 자금이다. 은행이 발행하는 신종자본증권과 후순위채를 사들여 은행의 국제결제은행(BIS)비율과 기본자본비율(Tier1)을 높이는 방식이다. 신종자본증권 3조4,530원, 후순위채권 5,030억원 등 모두 3조9,560억원이 지원됐다. 당초 정부가 지원규모로 예상했던 20조원에 비해서는 턱없이 부족할 정도로 인기는 많지 않았다. 금리도 6% 후반대로 높았다. 정부는 당시 지원 조건으로 5년 이내 상환 금지를 내걸었다. 그러다 은행이 조기상환할 수 있는 통로를 마련해달라고 줄기차게 요구한 끝에 2월 세칙을 개정, 금감원장의 승인을 받아 상환할 수 있게 됐다. 본격 상환이 3월부터 이뤄지고 있는 것도 이런 까닭이다. 9월까지 은행이 상환한 금액은 1조3,030억원. 하나은행이 3월 말 신종자본증권 1,000억원을 상환한 데 이어 국민은행과 우리은행이 각각 4월과 5월 4,000억원과 3,000억원을 상환해 신종자본증권은 모두 8,000억원을 갚았다. 또 후순위채권도 우리은행과 경남은행이 5,030억원을 상환했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >