|

현대그룹이 2010년 현대건설 인수전 때 채권단에 납부했던 계약이행 보증금을 돌려 달라고 소송을 냈으나 판결이 늦어지면서 애를 태우고 있다. 소송금액만 3,200억원 가량으로 현대그룹 입장에서는 유동성 개선은 물론 신사업 추진 등 여러 용도로 사용할 수 있는 유용한 자금이기 때문이다.

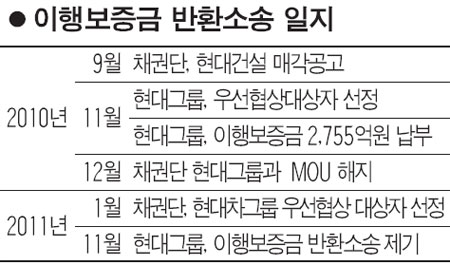

29일 관련업계에 따르면 현대그룹이 제기한 현대건설 이행보증금 반환 소송이 1년 6개월이 흘렀지만 1심 판결 조차 언제 나올 지 모르는 상황이다.

현대그룹은 앞서 2010년 11월 현대건설 인수에 참여해 인수 우선협상자로 선정돼 MOU를 체결하고 2,755억 원의 이행보증금을 채권단에 납부했다. 그러나 채권단은 현대그룹이 인수자금으로 조달한 자금의 성격에 문제를 제기하며 현대그룹과의 양해각서(MOU)를 해지하고 현대자동차를 인수 우선협상대상자로 선정했다.

이에 현대그룹은 채권단을 상대로 2011년 11월 이행보증금 2,755억 원에 손해배상청구액 500억 원을 합한 총 3,255억 원의 반환을 내용으로 하는 '이행보증금 반환 및 손해배상 청구 소송'을 서울중앙지방법원에 제기했다. 그러나 소송을 제기한 지 1년 6개월이 지나도록 심리만 계속되고 있을 뿐 1심 판결이 언제 나올 지 기약이 없어 현대그룹 측은 발만 동동 구르고 있는 상황이다.

현대그룹 측이 고심하는 이유는 유동성 확보가 절실하기 때문. 현대그룹의 주요계열사인 현대상선은 2011년부터 계속된 해운업계의 불황으로 현재 자금 여력이 충분치 않다. 문제는 현대상선의 글로벌 경쟁사들이 해운업계의 불황에도 불구하고 투자를 계속해 나가고 있다는 점이다. 세계적 해운사인 덴마크의 머스크(Maersk)사는 지난해 1만8,330TEU급 컨테이너선 20척을 발주했으며 중국의 차이나시핑컨테이너라인(CSCL)은 지난 6일 사상 최대 규모인 1만8400TEU급 컨테이너선 5척을 발주했다.

현대그룹 관계자는 "한국에게 해운업은 중요한 기간산업이고, 3,000억원의 자금은 매우 유용하게 사용될 수 있다"이라며 "적기 투자를 위해서라도 재판이 조속히 마무리 되기를 바란다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >