|

이동통신사들의 가입자 유치 경쟁이 가열되고 있는 가운데 SK텔레콤이 알뜰폰(MVNO) 시장 관리에 나서 배경에 관심이 쏠리고 있다.

지난해 50.02%로 가까스로 점유율 50%를 지킨 SK텔레콤으로서는 시장 주도 사업자 지위를 잃지 않기 위해 자사 통신망을 이용하는 알뜰폰 가입자에 공을 들이고 있다는 분석이다.

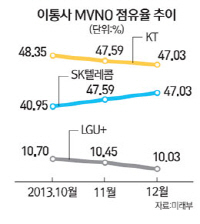

12일 서울경제신문이 지난해 10월부터 12월까지의 자사 및 알뜰폰 가입자 현황을 분석한 결과 SK텔레콤 망 이용 알뜰폰 가입자는 이 기간동안 15만1,460명이 늘었다. 같은 기간 자사가입자(MNO)는 3만6,416명이 빠져나갔다. 알뜰폰 시장만 살펴 보면 SK텔레콤은 지난해 10월 점유율이 40.95%에서 11월 41.96%로 올랐고, 12월 42.94%로 상승했다. 반면 KT는 48.35%에서 47.03%로 감소했고, LG유플러스 역시 10.70%에서 10.03%로 떨어졌다. 즉 SK텔레콤이 전체 시장 점유율 50%를 지킬 수 있었던 데는 알뜰폰이 있었기에 가능했다는 계산이 나온다. 시장에서는 앞으로 SK텔레콤 망 이용 알뜰폰 가입자가 계속 증가할 것으로 전망한다. 김회재 대신증권 애널리스트는 "지난해 순감을 면치 못했던 KT가 망 이용 대가라도 받는 게 낫다는 판단으로 시장을 키웠다"며 "2·3위 추격에 위기감을 느낀 SK텔레콤이 올해에 비슷한 전략을 쓸 것"이라고 내다봤다. 남의 것을 빼앗아야 내 것이 되는 포화상태의 시장에서 주도 사업자 지위를 지키기 위해서는 어쩔 수 없이 알뜰폰 시장을 관리할 수 밖에 없다는 해석이다.

이같은 SK텔레콤의 적극적인 움직임에다 경쟁업체들도 맞불을 놓으면서 이통사끼리 상대방이 보조금 대란의 주범이라며 이전투구를 벌이는 양상으로 치닫고 있다.SK텔레콤은 "LG유플러스가 110% 포화된 시장에서 5% 성장이라는 무리한 목표를 세워 보조금 폭탄 사태를 일으켰다"고 주장한 반면, LG유플러스는 "SK텔레콤이 공짜폰에 60만원을 얹어 가입자를 유치해 11일 하루에만 최대 800억원을 쏟아부었다"고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >