|

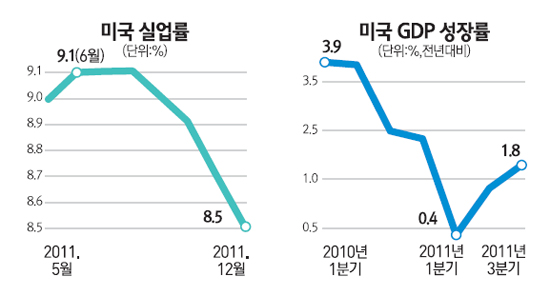

지난해 12월 미국의 실업률이 3년 만에 최저 수준으로 떨어지면서 버락 오바마 대통령의 재선에 호재가 될 것이라는 분석이 대두되고 있지만 정작 오바마 대통령은 이를 반색하기보다는 신중한 반응으로 일관하고 있다.

오바마 대통령은 지난 6일(현지시간) 미 상무부가 지난해 12월 실업률이 8.5%를 기록하고 일자리가 20만개 증가했다고 발표한 뒤 금융소비자보호국(CFPB)을 방문한 자리에서 "(실업문제에서) 진전을 이뤘으나 여기서 멈추지는 않을 것"이라고 말했다. 그러면서 그는 오는 2월 만료되는 급여세 감면에 의회가 동의해야 한다고 역설했다. 이어 7일 라디오ㆍ인터넷 주례연설에서도 그는 일자리 창출이 최대 국정과제라는 점을 강조했을 뿐 실업률 하락을 경제정책의 성과와 연계하는 발언은 내놓지 않았다.

금융위기 이후 경기회복 조짐이 나타날 때마다 정부의 적극적인 경기부양 정책이 성공했다고 자화자찬했던 것과는 사뭇 대조적이다. 이 같은 오바마 대통령의 '신중 모드'는 아직 미국경제의 불확실성이 여전한 상태에서 자칫 역풍을 맞을 수 있다는 점을 우려한 때문으로 풀이된다.

대표적인 예가 지난 2010년의 '여름 경기 회복론(recovery summer)'이다. 2009년 4ㆍ4분기 성장률이 5%를 기록한 데 이어 2010년 1ㆍ4분기에도 3.2%에 달하자 오바마 행정부는 11월 중간선거를 의식해 이를 대대적으로 홍보했다. 당시 오바마 대통령은 미시간주 홀랜드시의 LG화학 배터리공장 등 주요 지역을 방문해 8,620억달러에 달하는 대규모 경기부양 정책의 성공을 강조했다.

그러나 당시 미국경제는 경기부양 약효가 떨어지고 유럽문제가 불거지면서 2ㆍ4분기 성장률이 1.7%로 하락하는 등 내리막길을 걷고 있었다. 그해 8월에는 벤 버냉키 연방준비제도이사회(FRB) 의장이 2차 양적완화 방침을 밝히기에 이르렀다. 상황이 바뀌자 오바마 대통령에게 비난이 쏟아졌고 그해 11월 실시된 중간선거에서 민주당은 공화당에 하원을 넘겨주고 상원을 가까스로 지키는 참패를 맛봐야 했다.

현재 미국경제는 실업률 외에도 최근 소비가 살아나고 제조업지표도 양호해 회복속도가 예상보다 빠른 것으로 나타나고 있다. 그러나 유로존의 채무위기, 이란과의 긴장고조로 인한 석유가격 상승 등 대외적 불안요소가 여전히 잠재돼 있다. 일부 전문가들은 이란이 지난해 대규모 지진으로 세계경제에 타격을 줬던 일본의 역할을 할 것이라는 우려를 제기하고 있는 상태다. 여기에 급여세 감면과 실업급여 혜택 연장이 의회에서 거부될 경우 성장에도 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다.

경선에 나서고 있는 공화당 대선 후보들이 오바마 대통령의 경제정책에 대해 공격을 퍼붓고 있는 상황에서 역공의 빌미를 만들지 않는 것이 오바마 대통령으로서는 유리하다는 판단이다.

대신 오바마 대통령은 11일 백악관으로 재계 지도자들을 초청해 국내 투자확대를 논의하는 등 일자리 창출을 위해 뛰는 모습을 보여줄 예정이다. 이날 행사에는 화학기업인 듀폰, 소프트웨어업체인 갤럭스이 솔루션, 가구회사인 링컨튼 등 10여개의 대ㆍ중소기업 최고경영자(CEO)들이 참석할 예정이다.

백악관은 "오바마 대통령이 재계 지도자들을 만나 국내 투자를 확대하는 것이 왜 경쟁력이 있고 국내에 일자리를 더 만들려면 무엇을 더 해야 하는지를 논의할 예정"이라고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >