|

|

|

|

|

10일 향년 94세에 세상을 떠난 전중윤 삼양식품 명예회장은 국내 라면 업계의 ‘대부’로 꼽힌다. 1960년대 초 혈혈단신 일본으로 건너가 제조기술과 기계를 도입, 국내 최초의 라면인 ‘삼양라면’을 개발해 보급했다. 특히 1961년 삼양식품 설립 이후 2010년까지 경영일선에서 뛰면서 회사를 라면과 스낵, 유가공, 농수산물 가공 등 종합식품기업으로 키웠고, 국내 최초로 베트남에 라면을 수출하는 등 성공신화의 주역이자 살아있는 전설로 불린다.

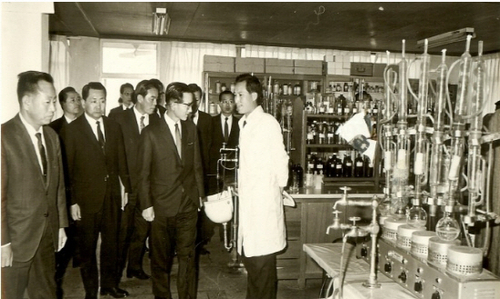

하지만 시작은 쉽지 않았다. 강원도 철원 출신인 고인은 “국내 식량 자급문제가 심각하다”는 판단 아래 1960년대 초 일본 묘조식품 사장을 직접 찾아가 기술 이전을 요청했다. 또 한 달간 체류하며 현장 실습에 참여, 면 등 일부 제조기술을 습득하고 설비를 도입하는 데 성공했다. 그러나 끝내 ‘화룡점정’은 찍지 못했다. 라면 맛을 결정하는 핵심 기술인 스프 배합 비율은 일본을 떠나기 직전까지 알아내지 못해서다.

삼양식품 관계자는 “지성이면 감천이라고 기적은 공항에서 이뤄졌다”며 “전 명예회장의 노력에 감명받은 묘조식품 사장이 한국행 비행기에 오르기 직전 스프 배합비율을 알려주면서 1963년 9월 15일 삼양라면이 탄생하게 됐다”고 설명했다.

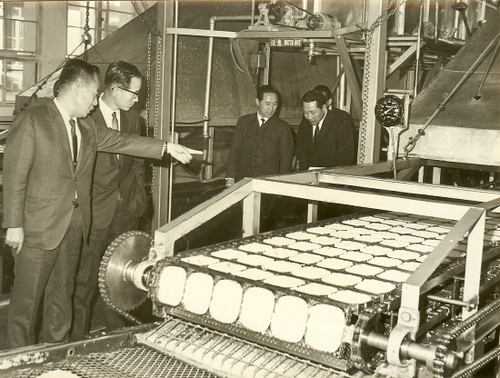

당시 주무부처인 상공부로부터 5만 달러를 받아 만든 삼양라면은 국내 라면 시장 문을 활짝 열면서 승승장구했다. 당시 먹다 남은 음식을 모두 섞어서 끓인 꿀꿀이죽이 5원이던 시절, 10원이란 낮은 가격에 무료 시식, 길거리 체험 행사를 활발히 펼치면서 출시 3년 만인 1966년 11월까지 삼양라면의 누적 판매량은 240만 봉지를 넘어섰다. 특히 1969년에는 월 1,500만 봉지가 팔리는 등 명실공히 대한민국 대표 먹거리로 우뚝 섰다. 당시 급증하는 출하량을 맞추기 위해 매년 제조설비 증설에 나섰다. 1969년 엔 국내 업계 최초로 베트남 시장에 라면을 수출하면서 ‘라면 강국 코리아’로 발돋움할 수 있는 기틀을 마련한 주역도 전 명예회장이었다.

그러나 기쁨도 잠시, 불행은 뜻하지 않는 곳에서 찾아왔다. 1989년 말 보건복지부 고발로 촉발된 ‘우지(牛脂) 파동’ 사건에 휘말리며 삼양식품은 창사 이래 최대 위기에 빠졌다. 당시 삼양식품에서 쓰던 우지는 미국 식당이나 패스트푸드점에서 이용하는 2등급 우지였다. 하지만 라면에 비식용 소기름을 사용했다는 논란의 한 가운데 섰고, 마치 폐기물을 사용했다는 잘못된 정보가 신문, 방송 등을 통해 빠르게 퍼지면서 상상할 수 없는 타격을 입었다. 라면업계 1, 2위를 다투던 삼양라면 점유율이 일순간 한 자릿수로 떨어질 정도였다. 우지파동 여파로 3개월간 공장 가동을 멈췄고, 시장 유통 중인 제품 전량을 회수하면서 당시 피해금액만 무려 4,000억원에 달했다. 또 손실이 눈덩이처럼 불면서 1,000여 명의 직원은 회사를 떠나 실직자로 전락했다.

또 다른 삼양식품 관계자는 “당시 직원들은 하늘이 무너지는 듯한 아픔을 겪었다”며 “현재 라면 제조에 쓰이는 우지가 미국 식당 등에서는 흔히 사용하는 제품이란 점을 백방으로 알려봤지만 소용이 없었다”고 안타까워했다. 그는 “공장 가동 중단과 전량 제품 회수 여파로 급증한 손실을 감당하기 어려웠다”며 “결국 화의 신청이라는 위기까지 내몰렸다”고 덧붙였다.

삼양식품은 이후에도 끝까지 결백을 주장하며 기나긴 소송전에 뛰어들었고, 결국 8년 뒤 ‘무해하다’는 대법원의 무죄 판결로 명예회복에는 성공했으나 돌아온 것은 상처뿐인 영광이었다. 우지 파동에 휘말리는 사이 소비자들은 삼양라면을 철저히 외면했고, 판매량이 급감하면서 경쟁업체인 농심에게 1위 자리를 내줬다. 하지만 정부, 검찰, 언론 누구 하나 책임지는 곳은 없었다. 엎친 데 덮친 격으로 뒤이어 찾아온 외환위기 여파로 경영이 극도로 악화하면서 삼양식품은 1998년 초 4개 계열사에 대해 화의를 신청하는 등 절체절명의 위기에 직면했다.

당국의 잘못된 피의사실 공표가 성공가도를 달리고 있던 기업의 발목을 잡으며 한순간에 나락으로 떨어뜨린 것이다. 제대로 입증되지 않은 사실을 담당 부처와 검찰이 한 통속이 돼 기업의 손발을 묶었고, 언론이 세상의 눈과 귀를 가리는 데 동조하면서 백년지계의 꿈은 꿈처럼 사라졌다.

한 식품업계 관계자는 “우지 파동으로 당시 최고의 자리에 있던 삼양라면은 순식간에 벼랑 끝으로 추락했다”며 “자신과는 무관하게 불량식품으로 낙인찍히면서 소비자들은 철저하게 등을 돌렸다”고 전했다. 이어 “결국 무죄 판결을 받아 오명은 벗었으나 최종심까지는 너무 긴 시간이 소요됐다”며 “그 새 한번 바뀐 소비자 입맛을 다시 되돌리기는 쉽지 않아 삼양라면은 상당기간 암흑기를 보냈다”고 덧붙였다.

또 다른 식품업계 관계자는 “삼양식품의 사례는 잘못된 정보가 기업들에게 어떤 결과를 초래하는 지 반면교사로 삼아야 하는 사건”이라며 “특히 당국이 기업에 대한 사건을 공표할 때 왜 신중을 기해야 하는 지를 여실히 보여줬다”고 말했다.

끝 모를 고통을 겪었지만 전 명예회장은 포기하지 않았다. 삼양식품은 이후 강력한 구조조정을 단행하는 등 뼈를 깎는 노력으로 2005년 화의에서 벗어났다. 특히 고인은 2010년 당시 장남인 전인장 부회장에게 물려주기까지 절치부심하며 명예 회복을 노렸다. 그 결과 삼양식품은 불닭볶음면 등 매운 라면 돌풍을 이끌면서 현재 업계 3위를 달리고 있다.

고인은 경영 뿐만 아니라 사회 발전에도 기여했다. 이건식품문화재단을 설립해 매년 장학금과 학술 연구비를 지원하고, 1978년 삼양대화의원을 세워 강원도 지역 주민에게 15년 동안 다양한 의료 혜택을 제공했다. 고인은 이 같은 공로를 인정받아 2010년 국민훈장 동백장을 받았으며, 금탑·은탑·동탑·산업훈장도 받았다.

유족으로는 부인 이계순 여사와 장남 전인장 회장 등 2남 5녀가 있다. 빈소는 서울아산병원이며, 발인은 14일 오전 9시. (02)940-3000.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >