|

|

무려 31조원짜리 사업이다. 제대로 됐다면 강남에 편중된 서울의 도시공간을 획기적으로 뒤바꿀 수 있는 프로젝트이기도 했다. 그렇게 야심 차게 출발한 용산개발 프로젝트가 추진 7년 만에 좌초됐다.

일각에서는 이번 실패가 2008년 세계적으로 불어닥친 금융위기 탓이라고 분석한다. 부동산 활황기에 장밋빛 전망을 바탕으로 세운 사업계획이 경기침체를 겪으면서 재앙으로 돌아왔다는 것이다. 그러나 주택경기 침체는 용산역세권개발사업 채무불이행(디폴트)의 여러 원인 중 하나다. 전문가들은 이 같은 환경적 요인 못지않게 사업 자체의 구조적 문제에 주목하고 있다. 무엇이 문제였을까.

서울경제신문은 3회에 걸친 시리즈를 통해 용산국제업무지구개발사업의 구조적 문제점을 짚어보고 새로운 판의 대안을 제시한다.

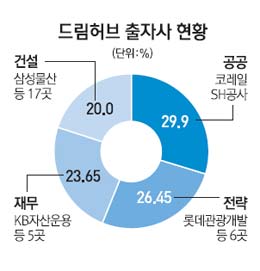

◇시간 지날수록 비용증가하는 사업구조="코레일은 장부가액이 3조원대이던 땅을 8조원에 팔았고 주요 출자사인 건설투자자(CI)들도 사업의 성패와 상관없이 시공비를 높여 받았던 게 용산사업의 구조였습니다." 한 개발업체 관계자의 말이다.

그는 "뼈를 깎고 땀을 흘려도 성공 여부가 불확실한 개발사업인데 각자가 자신들의 몫만 챙기는 사업구조가 어떻게 성공하겠느냐"고 말했다.

용산국제업무지구개발사업자 선정 당시의 사업계획서 평가항목을 보면 1,000점 만점 중 300점이 토지가격이다. 나머지 700점을 27개의 세부항목으로 나눠 점수를 매겼다. 결국 땅값을 높게 써낸 사람이 사업을 수주할 수밖에 없는 구조였다. 이런 식의 사업자 선정으로 땅값이 8조원까지 치솟으면서 사업성이 크게 악화된 채로 시작했다.

건설투자자도 마찬가지다. 건설투자자는 전체 시공물량의 20%를 '코스트앤드피(Cost&Fee)' 방식으로 따갔다. 코스트앤드피는 예상수익을 포함해 산정된 시공비에 추가 발생하는 비용까지 더 받아가는 시공 방식이다. 건설투자자는 출자자로서 전체 사업비를 낮춰야 함에도 시공비를 높여 받는 '역선택'의 구조에 놓였던 것이다.

이렇게 용산국제업무지구개발사업은 토지대금에 따른 금융비용과 추가 공사비용으로 시간이 흐를수록 사업성이 악화될 수밖에 없는 기형적 구조로 시작했다는 게 전문가들의 지적이다.

◇선진형 개발사업…디벨로퍼가 이끈다=전문가들은 새롭게 재편되는 사업은 구조적 문제를 넘어설 수 있는 선진형 개발사업 구조를 갖춰야 한다고 주장한다.

선진국의 경우 개발사업을 이끄는 주체는 전문 '디벨로퍼(developer)'다. 지분은 10~15%에 불과하지만 축적된 개발경험을 바탕으로 프로젝트를 이끌면서 비용을 최소화하는 동시에 수익성을 극대화하는 것이 디벨로퍼의 역할이다. 다른 출자사는 말 그대로 투자자의 입장에서 사업의 관리감독 역할만 맡고 향후 사업에서 발생한 이익을 일정 비율로 우선 배당 받아 갈 뿐이다.

개발업계의 한 전문가는 "디벨로퍼는 리스크도 철저히 관리해야 하고 한편으로는 수익도 극대화해야 하는 입장"이라며 "불확실성이 큰 개발사업에서는 전문 디벨로퍼의 역할에 따라 사업의 성패가 갈린다"고 말했다.

용산개발의 경우 기본적으로 비용이 증가하는 구조인데다 전문성이 부족한 롯데관광개발이 사업 주도권을 잡은 뒤 전환출자에 참여하는 건설투자자에게 시공권 입찰에서 인센티브를 주면서 비용이 더욱 늘어나게 됐다는 게 업계의 중론이다.

◇현실적 대안은=문제는 우리나라의 경우 31조원에 달하는 개발사업을 이끌어갈 만큼 역량과 자본이 있는 전문 디벨로퍼가 없다는 점이다. 새로운 판이 코레일 주도의 공영개발로 가닥을 잡아가고 있지만 코레일 또한 전문 디벨로퍼가 아니라는 점에서 우려를 낳고 있는 상황이다.

전문가들은 현실적 대안으로 사업 단위를 쪼개 단계적으로 개발해야 한다고 조언한다. 또 코레일은 마스터플랜 수립과 토지조성까지만 담당하고 나머지는 디벨로퍼에 맡겨야 한다는 지적이다.

개발업계의 또 다른 전문가는 "사업 단위를 쪼개 규모가 줄어들면 국내 전문 디벨로퍼가 컨소시엄 형태로 사업을 이끌 수 있는 환경이 만들어진다"며 "또 코레일이 토지비를 장부가에 해당하는 금액으로 공급하고 나머지 개발이익은 차후 환수하는 방식으로 초기 사업비를 줄이는 노력 등도 뒤따라야 할 것"이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >