|

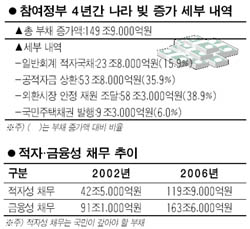

참여정부 들어 4년간 나라 빚은 무려 149조9,000억원 증가했다. 정부는 이 같은 나라 빚 증가가 ‘불가피한 지출’이라는 점을 강조하고 있다. 아울러 나라 빚 증가 내면도 양호하다는 평가를 내리고 있다. 하지만 늘어난 부채의 속 내용을 살펴보면 그렇지 않은 면이 적지않다. 우선 정부는 4년간 부채 증가분 149조원 중 81%인 121조원이 불가피한 지출이라고 설명하고 있다. 세부적으로는 38.9%에 해당하는 58조3,000억원이 외평채 발행 등 외환시장 안정을 위한 재원조달에 소요됐다. 35.9%에 해당하는 54조원은 공적자금의 국채전환, 6%인 9조원은 서민주거생활 안정을 위한 국민주택 채권 발행에 사용된다는 것이 정부의 설명이다. 문제는 외환시장 안정을 위해 막대한 자금을 투여했지만 정작 우리 기업들은 가파른 원화절상으로 신음하고 있다. 서민주거생활 안정을 위해 추가로 9조원의 빚을 냈지만 양극화는 더 심화됐고 서민주거 안정은 별로 개선되지 않았다. 즉, 나라 빚까지 늘려가며 외환시장 안정과 주거여건 개선에 주력했지만 그에 따른 성과는 별로 눈에 띄지 않는다. 사정이 이렇다 보니 참여정부 부채증가를 정책실패 탓으로 보는 시각도 있다. 전주성 이화여대 교수는 “외환위기 이후 부채증가는 과거 고도성장에 따른 후유증으로 평가할 수 있다”고 전제한 뒤 “하지만 참여정부 들어 외평채 등이 나라 빚 증가를 주도했지만 환율시장 안정은 이루지 못했고 이런 측면에서 정책실패로 볼 수 있는 측면도 있다”고 설명했다. 국민 부담으로 갚아야 하는 적자성 채무가 증가하는 것도 예사롭지 않다. 지난 2002년 국가부채는 133조6,000억원. 이중 적자성 채무와 금융성 채무(자체 상환 가능 빚) 비율은 31.8%와 68.2%였다. 국민이 세금 등으로 충당해야 할 채무가 낮은 비중을 차지하고 있었다. 하지만 2006년 말 현재 사정은 다르다. 국가채무는 283조5,000억원. 이중 적자성과 금융성 채무 비율이 42.3%대 57.7%를 기록했다. 한마디로 2002년에는 나라 빚의 30%가량만 국민이 부담하면 됐으나 2004년에는 이 비율이 40%대를 넘어선 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >