|

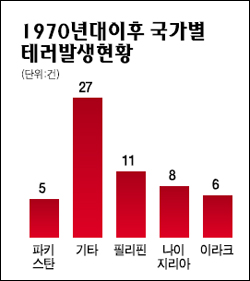

해외에 진출한 국내 기업 3만8,000여개 가운데 10% 정도인 3,700여개가 테러위험을 무릅쓰고 현지에 진출하는 것은 시장선점과 자원확보 때문이다. 이미 웬만한 글로벌 신흥시장에서는 중국ㆍ일본과의 경쟁이 격화되고 있기 때문에 테러위험국가라도 마다하지 않고 진출하려는 것이다. 따라서 테러위험국에 이미 진출했거나 하려는 기업들에 대해 정부 차원의 안전대책 강화 등 대대적인 인적ㆍ물적 지원이 보다 더 필요하다는 지적이다. ◇테러위험 무릅쓴 기업들=국내 기업들은 갖가지 위험에도 불구하고 시장개척과 자원확보를 위해 위험국가 진출을 꺼리지 않고 있다. 이는 지난 70년대 중동 건설붐 시절 외화벌이를 연상케 하고 있다. 하지만 우리 기업들이 한푼이라도 더 벌기 위해 해외에서 위험을 무릅쓰고 있지만 국내에서는 ‘찬밥’ 신세를 면치 못하고 있다. 정부 규제로 운신의 폭이 점점 좁아지고 있는데다 반기업 정서까지 겹쳐 기업이미지가 바닥까지 추락했기 때문이다. 특히 최근에는 ‘삼성 비자금’ 의혹까지 제기돼 국내 기업들이 이미지 실추에 전전긍긍하고 있는 게 현실이다. 전경련의 한 고위 관계자는 “대통령도 외국에 나가면 한국기업이 최고라고 치켜세우면서 정작 국내에서는 그런 취급을 받아본 적이 없다”고 토로했다. 두바이 현지에 있는 한 기업 관계자는 “굳이 테러위험은 차치하고라도 70~80년대처럼 해외 오지에서 사지를 무릅쓰고 수출첨병으로 싸우고 있는 기업들에 정부나 국민들이 응원을 해줬으면 좋겠다”며 아쉬움을 전하기도 했다. ◇기업 안전확보가 최대 관건=안전을 이유로 기업들의 테러위험국 진출을 무조건 제한할 경우 자칫 시장을 상실해 국가성장에 마이너스가 될 수 있다는 지적이다. 위험국가에 진출하는 기업에 대해서는 주의를 환기시키되 최대한 안전이 보장되도록 해야 한다는 게 전문가들의 지적이다. 이에 따라 테러위험지역에 나가 있는 기업들에 대한 안전보장 의무가 정부의 가장 큰 숙제가 됐다. 하지만 아프가니스탄 한국인 피랍사태에서도 드러났듯이 정부의 테러위험국 주요 인사들과의 협력 네트워크 등이 제대로 갖춰져 있지 않고 지휘체계도 분산돼 있는 등 이에 대한 정비가 시급하다는 지적이다. 이와 관련, 국정원이 10월 초 정부 관련 부처와 함께 해외진출기업 안전지원단을 발족, 본격 가동에 나서고 있는 상황이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >