|

|

|

|

사람이 살아가는 데 있어 가장 가치 있고 중요한 것을 들라면 먹고 마시는 것이 아닐까 한다. 이 중에서 술은 굳이 히포크라테스의 말까지 빌리지 않더라도 ‘세상에서 가장 가치 있는 음료’라고 말해도 될 듯하다. “술 한 잔 할까?”라는 말로 굳었던 마음이 풀리고, ‘그래 우리 터놓고 이야기 좀 해보자’라는 속마음이 나와 서로가 경계를 허물고 사업이든, 사랑이든 수월하게 풀어 갈 수 있기 때문이다. 그래서인지 세상 어디를 가도 그 자리에 맞는 적절한 술이 있어 꺼내기 어려웠던 말도, 차마 부끄러워 주저하기만 했던 말도 논리에 앞서 그 진정성을 전달해주는 역할을 기꺼이 맡아 주곤 한다.

이 술을 두고 우리나라에서 언제부터 ‘술’이라 불렀는지, 왜 ‘술’이라고 했는지 그 연원도 어원도 명확하게 밝혀진 것은 없다. 범어의 수라(Sura), 몽골 계통 중가르, 타타르 어의 세르(Ser)와 스라(Sra)에서 비롯되었을 것이라는 육당 최남선 선생의 풀이 등 여러 추측만 있을 뿐이다.

그런데 이상한 것은 제 나라, 제 민족을 대표하는 술을 두고 아무 이름 없이 전통주라고 부르는 나라는 우리나라 밖에는 없어 보인다. 다른 나라는 와인, 사케, 위스키, 럼, 보드카, 데킬라와 풀케 등 제 나라, 제 민족을 대표하는 술과 고유한 이름이 있다. 그러나 우리는 막걸리와 청주, 소주와 같이 수천 년에 걸쳐 내려온 술과 이름이 있음에도 불구하고 이를 두고 전통주라고 부른다. 일본인들은 사케를 ‘Sake’라고 부르지 전통주라고 부르지는 않는다. 유럽인들은 와인(Wine)을 두고 프랑스에서는 ‘Vin’, 독일에서는 ‘Wein’, 이탈리아에서는 ‘Vino’라고 하지 전통주라고 부르지 않는다.

‘까발레리아 루스티까나’라는 오페라를 보면 이탈리아 시칠리아 섬 농부들이 스파클링 와인을 마시며 땀을 씻는 장면이 나온다. 이와 비슷하게 우리는 논두렁에 앉아 막걸리를 마시며 갈증을 덜어내고 풍요를 꿈꾸었다. 막걸리를 두고 굳이 ‘Rice wine’이라든가, ‘Korea traditional alcohol beverage’라고 하지 말고, 그냥 ‘막걸리 Makguli’라고 하면 좋겠다. 또는 ‘술 Sool’이라고 하면 어떤가.

베르디의 오페라, ‘라 트라비아타’를 보면 숙명적인 사랑에 빠진 주인공 알프레드와 비올레타가 부르기 시작하여 나중에는 합창으로 이어지는 ‘축배의 노래’라는 매우 화려한 노래가 나온다. 노래 제목처럼 멋진 연회가 있고 아름다운 술잔과 술이 시선을 붙든다. 물론 술잔 생김새로 봐서 와인 잔이다. 우리도 판소리나 가전체 문학을 보면 청옥, 백옥 술잔에 향기로운 좋은 술로 춘향이 이몽룡과 사랑을 나누는 등 매력적인 장면들을 많이 볼 수 있다. 이 때 술은 막걸리가 아니라 좋은 청주였다. 이 술을 ‘한국 전통주’라 하지 말고, ‘청주 Chungjoo’ 또는 그냥 ‘술 Sool’이라고 하면 어떤가.

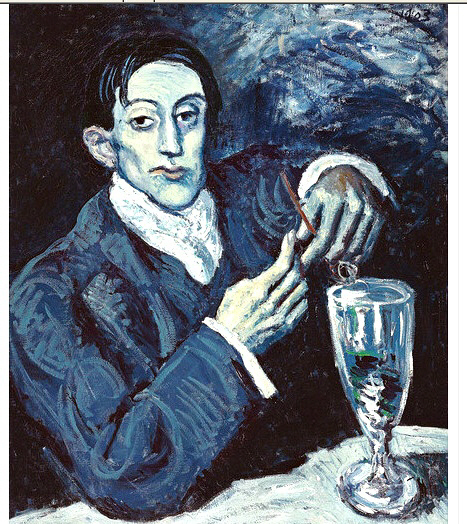

빅토르 올리바, 드가, 피카소 등 수많은 예술가들을 미치게 만든 술이 있다. 압상트(Absinthe)라고 하는 초록색을 띤 증류주로 살림이 어려운 민중들이 마시던 값싼 술이다. 또 증류주 중에 고급 위스키나 브랜디 등은 처칠, 찰스 왕세자 등 세계 지도자들의 이름과 함께 종종 정치나 외교 무대에 등장하기도 한다. 증류주는 그 깊은 맛의 세계가 발효주 이상인데, 조선 태조가 중국 사신을 지금의 경기도 연천지역에 있는 징파(澄波)나루에서 맞이할 때 접대한 술도 소주로 추정된다. 우리도 조선왕조실록을 보면 왕가나 사대부가에서 소주를 즐겨 마셨다는 기록이 나온다. 이 술을 한국 전통주라고 하지 말고, ‘소주 Sojoo’ 또는 그냥 ‘술 Sool’이라고 하면 어떤가.

이름이란 서로 비슷해 보이지만 다른 것과는 구별할 수 있게 해준다. 목숨을 걸고 창씨개명을 거부했던 일들을 보면 이름에는 혼과 얼이 담겨 있어, 운명을 만들기도 한다는 생각을 해본다. 어느 시인의 시처럼 우리가 그 이름을 부르기 전에 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았겠지만, 그 이름을 불러줌으로써 우리에게 와서 꽃이 될지도 모른다. 2,500여년 전 하늘의 왕자 해모수와 하백의 딸 유화의 로맨스로 거슬러 올라가는 우리 술. 이제부터 술을 그냥 ‘술’이라고 부르자. /이화선 사단법인 우리술문화원 향음 원장

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >