|

정부가 여름철 전력난을 해소한다는 명분 아래 전기요금을 또다시 올리려 하고 있지만 정작 전기요금 인상에 따른 수요억제 효과는 한 달여에 그치는 것으로 드러났다. 홍석우 지식경제부 장관은 "전기료가 인상되면 당연히 수요 억제 효과가 있다"고 했지만 극히 제한적인 셈이다. 매번 조금씩 요금을 올리기보다는 한국전력의 경영효율화 및 해외수익 증대, 원가연동제 실시 등을 검토해야 한다는 지적이 나온다.

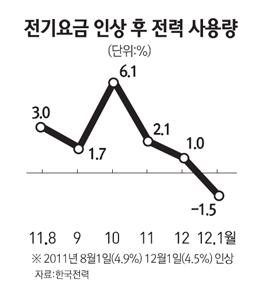

20일 한전에 따르면 지난해 8월1일과 12월5일 두 차례 전기요금 인상 후 전기판매량은 다음달에만 다소 줄어들었을 뿐 두 달째부터는 다시 상승세로 돌아섰다.

정부는 지난해 8월에는 평균 4.9%, 12월에는 평균 4.5% 요금을 올렸다.

지난 2011년 8월 전년 대비 3.0% 올랐던 전력 판매량은 9월에는 1.7%로 감소했다. 하지만 10월에는 다시 6.1%로 뛰어올랐다. 전력사용량은 계절과 시기에 영향을 받기 때문에 전년 동기 대비 비교 숫자가 중요하다.

구체적으로 보면 8월에 전년 대비 7.1% 상승했던 산업용 전기 사용량은 9월에 6.4%로 줄었지만 10월에는 9.1%로 급등했다. 일반용과 가정용은 각각 8월과 9월에 전년 대비 감소했지만 10월이 되자 다시 상승했다.

지난해 12월 전기요금 인상 후인 올해 초에도 비슷한 현상이 나타난다. 1월에는 전체 판매량(-1.5%), 산업용(-0.6%), 일반용(-2.3%), 주택용(-0.9%)이 모두 마이너스로 돌아섰지만 2월이 되면서 다시 전년 대비 크게 뛰어올랐다.

특히 산업용은 사용량이 9.7%나 늘었다.

업계 관계자들은 원가회수율이 87%에 그칠 정도로 국내 전기요금의 수준이 낮아 수요탄력성이 거의 없다고 지적하고 있다. 전기요금을 조금 올려봐야 수요는 줄지 않는다는 것이다. 지식경제부 관계자도 "국내 전기요금은 수요탄력성이 없다"고 했다.

이 때문에 전문가들은 전기요금에 대한 구조적인 대책이 필요하다고 입을 모은다.

당장 한전은 제 밥그릇은 손대지 않고 있다. 2009년 6,460만원에 달했던 직원 1인당 평균 보수액은 2010년에는 7,152만원, 2011년에는 7,353만원까지 올랐다. 수조원대의 적자를 내고 지난해에도 두 차례의 요금인상을 했지만 자체 경영합리화는 없었다.

한전의 해외수익 증대방안도 시급하다. 해외 수익비중을 크게 늘려 국내 손실 부분을 메워야 하는데 한전은 최근 호주 풍력사업을 연기하는 등 몸 사리기에 나서고 있다.

2011년 7월 도입된 원료비연동제의 시행 여부를 정부가 결정을 내려야 한다는 분석도 많다. 지경부는 발전원료비 상승 등 원가에 따라 전기요금을 조정하는 제도를 만들었지만 물가부담 등으로 바로 시행을 유보했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >