|

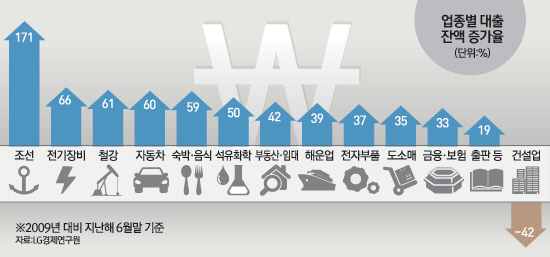

당국이 구조조정의 칼날을 겨누고 있는 조선업은 지난 2011년을 제외하면 지난 5년간 내리 매출액이 마이너스였다. 2013년부터는 벌어들인 돈으로 대출의 이자도 갚지 못하는 형편으로 전락했다. 사정이 이렇다면 은행도 당연히 돈줄을 죄야 하는 게 상식적인 결론이다. 하지만 조선업 등 기타 운송장비 제조업의 지난해 6월 말 기준 대출 잔액은 2009년 초와 비교하면 171% 늘었다. 조선 업황이 본격적인 내리막길로 접어들던 2012년과 2013년에도 대출은 전년 동기 대비 20% 넘게 증가했다.

조선업만의 사정일까. 조선업과 함께 대표적인 공급과잉 산업으로 꼽히는 철강, 석유·화학, 해운 등도 대출이 많이 늘긴 마찬가지였다.

LG경제연구원은 25일 내놓은 '기업대출, 업황 변화 반영 늦다' 보고서에 따르면 제1차 금속 제조업(철강업)의 2009년 초부터 2015년 6월 말까지 대출잔액 증가율은 61%에 달했다. 같은 기간 전체 기업대출 증가율(33%)의 두 배 수준이다. 석유화학업이 포함된 화학제품 및 의료용 제품 제조업의 증가율은 50%, 해운업도 39%로 평균을 웃돌았다.

문제는 이들 산업의 경영지표가 나빠지기 시작한 것은 이미 2~3년이 전이라는 점이다. 철강의 경우 이미 2012년부터 매출액이 큰 폭의 감소세를 이어오고 있다. 석유화학도 2013년부터 매출이 역성장했다. 해운업의 경우에는 이자보상배율이 1을 넘긴 게 2010년 단 한 차례에 불과하다. 이자보상배율이란 영업이익을 대출금의 이자비용으로 나눈 수치로 1보다 낮을 경우 벌어들인 돈으로 이자를 갚기에도 버거운 상태임을 나타내는 경영지표다.

2014년 이후 은행이 주요 대출 업종을 부동산 및 임대업, 숙박 및 음식점업, 자동차 및 트레일러 제조업 등으로 바꿨지만 여전히 석유화학(14%)과 철강(10%)의 대출은 평균(10%) 이상의 증가율을 보이고 있다. 부동산 경기가 살아나면 6월 말 기준 부동산 및 임대업에 대한 은행의 대출은 2014년 초에 대비해 28조9,000억원(26%) 늘었다.

연구원은 이 같은 은행의 '뒷북' 대출 행태로 인해 사회적 비용이 매우 커질 수 있다고 우려했다. 조영무 LG경제연구원 연구위원은 "업황이 악화되는 과정에서 부적절하게 늘어난 기업 부채는 생존을 위해 출혈경쟁을 마다하지 않는 좀비기업의 연명을 도와 정상기업들의 상황마저 더욱 어렵게 만들고 결국 해당 업종 전체의 경쟁력을 약화시킬 수 있다"며 "대출 리스크 상승에 선제적으로 대응하기 위한 다각적인 노력이 필요하다"고 지적했다. /김상훈기자 ksh25th@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >