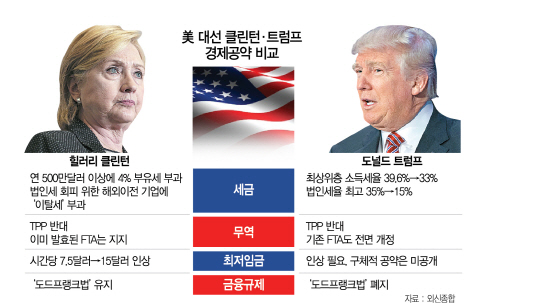

미국 대선후보인 민주당의 힐러리 클린턴 전 국무장관과 공화당의 도널드 트럼프가 갈수록 보호무역주의 기조를 노골화하면서 환태평양경제동반자협정(TPP) 발효 무산이 거의 확실시되고 있다. 또 오는 11월 미 대선에서 누가 백악관 주인으로 결정되든 미국발 글로벌 무역ㆍ환율 분쟁이 격화할 것으로 우려된다.

클린턴은 11일(현지시간) 미시간주 디트로이트 외곽인 워런 유세에서 경제공약을 발표하며 “TPP를 포함해 일자리를 죽이고 임금을 억제하는 어떤 무역협정도 중단할 것”이라며 “현재 TPP에 반대하고 있고 선거 이후에도, 대통령이 되더라도 반대할 것”이라고 밝혔다. 이는 클린턴의 TPP 반대 입장 가운데 가장 강도 높은 표현이다.

버락 오바마 대통령과의 대립각을 각오하고서라도 보호무역주의자인 버니 샌더스(버몬트) 상원의원 지지층과 ‘러스트벨트(쇠락한 중서부 공업지대)’ 백인 노동자 표를 흡수하기 위해 TPP 반대 입장을 또 한번 분명히 한 것이다. 클린턴은 국무장관 재직 시절 ‘TPP는 골드스탠더드(황금기준)’라며 적극 찬성했다가 대선을 앞두고 미 유권자들의 반세계화 정서를 의식해 반대 입장으로 돌아섰다.

이 때문에 오바마 임기 내는 물론 차기 정부에서도 의회의 TPP 비준이 어려울 것으로 전망된다. 현재 민주당 의원 대다수는 TPP 폐기를 주장하고 있고 자유무역을 옹호해온 공화당도 유권자의 반발을 의식해 소극적인 입장으로 돌아섰다. 공화당은 올해 대선 정강정책에서 ‘TPP는 레임덕 기간(대선 이후 현직 대통령의 잔여임기)에 성급하게 추진할 수 없다’고 못 박았다.

트럼프는 더 극단적이다. 그는 TPP 반대는 물론 북미자유무역협정(NAFTA·나프타) 폐기, 한미 자유무역협정(FTA) 재협상 등 과거 모든 FTA의 전면 재검토를 연일 주장하고 있다. TPP가 무산되면 미국의 ‘아시아 중심축’ 전략도 차질이 불가피하다. 미국 입장에서 TPP는 단순한 무역협정을 넘어 한미일 안보동맹과 함께 아시아 지역에서 중국을 봉쇄하기 위한 양대 핵심축이다.

또 차기 미 정부가 중국 등과 전방위 통상마찰을 일으킬 가능성도 커졌다. 클린턴은 이날 “미국은 과거 무역협정으로 수혜를 누려왔다”며 트럼프의 무역고립주의와 차별화를 시도했다. 하지만 그는 “상원의원으로 활동할 때 환율조작, 지적재산권 절도행위 등 불공정 무역관행을 차단하기 위해 열심히 싸웠다”며 “대통령이 되면 무역검찰관을 임명하고 관련 법 집행관리 숫자를 3배로 늘리며 규칙을 위반하는 국가에 맞춤형 보복관세를 부과할 것”이라고 밝혔다.

이어 그는 “중국 등 다른 나라들이 너무 오랫동안 (무역) 시스템에 장난을 쳤다. 법 집행이 너무 느슨해 미국 노동자들이 대가를 치르고 있다”며 중국 등에 대한 무역보복을 예고했다. 더구나 트럼프가 집권하면 최악의 무역전쟁이 발발하며 글로벌 경제가 공멸할 것이라는 우려가 크다. 그는 중국ㆍ멕시코에 대한 징벌적 보복관세 부과, 중국의 환율조작국 지정 등을 공언하고 있다.

/최형욱기자 choihuk@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

choihuk@sedaily.com

choihuk@sedaily.com