‘절대 수익’을 표방하며 최근 1년 동안 3조원을 빨아들인 헤지펀드(전문사모집합투자업)마저 투자자들에게 실망감을 안겨주고 있다. 공모펀드에 대한 투자자 신뢰가 추락하면서 49인 이하 ‘큰손’들의 입맛대로 투자할 수 있는 사모 헤지펀드가 열풍을 일으켰지만 결과적으로 짧은 업력과 시장의 한계 등으로 고전을 면치 못하는 모습이다.

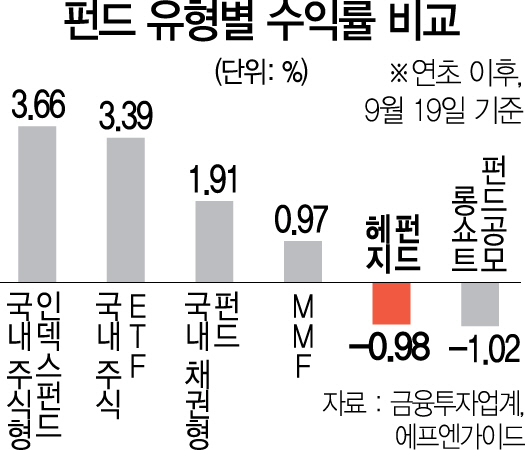

20일 금융투자 업계에 따르면 국내 헤지펀드 182개가 올 들어 거둔 수익률은 -0.98%에 불과한 것으로 집계됐다. 올해 신규 설정된 펀드를 제외한 40개 펀드만 놓고 보면 올해 수익률은 -3.21%로 더 낮아졌다. 같은 기간 코스피 등 지수를 그대로 따라 움직이는 국내 주식형 인덱스펀드의 수익률이 3.66%에 달한 것과는 대조적이다.

헤지펀드 열풍과 함께 명성을 떨쳤던 일부 헤지펀드 운용사들도 마이너스 수익률로 고전하고 있다. 브레인자산운용의 롱쇼트 헤지펀드(설정액 1,389억원) ‘브레인태백’은 올 들어 수익률이 -18.79%까지 추락했다. 지난 2011년 12월 국내 헤지펀드 출시가 허용된 후 일찌감치 설정돼 ‘1세대 헤지펀드’로 꼽히는 대신자산운용의 ‘대신에버그린롱숏’은 -24.78%다.

어떤 상황에서도 리스크를 분산(헤지)해 절대 수익을 추구한다는 헤지펀드는 고액 자산가의 뭉칫돈을 빨아들였다. 공모펀드와 달리 롱쇼트 등 다양한 투자기법을 활용해 주식·채권·파생상품·대체자산 등에 공격적으로 투자하는데다 49인 이하 소수 투자자만 받기 때문에 고액 자산가와 기관의 성향에 맞춘 상품이 줄줄이 등장했다. 박스피 장세에 따른 공모펀드 부진에 질린 자산가들도 기꺼이 통장을 개설했다. 2011년 국내 헤지펀드 시장이 처음 열린 후 2015년 말까지 3조원대에 머물렀던 시장 규모가 19일 현재 6조3,000억원대로 두 배나 불어났을 정도다. 지난해 말 헤지펀드 진입장벽을 낮추면서 신설 펀드들이 대폭 늘어난 것도 시장 규모를 키운 배경이다. 여기에다 올해 증권사의 헤지펀드 운용도 허용되면서 ‘헤지펀드 난립’은 당분간 이어질 것으로 전망된다. /유주희기자 ginger@sedaily.co

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ginger@sedaily.com

ginger@sedaily.com