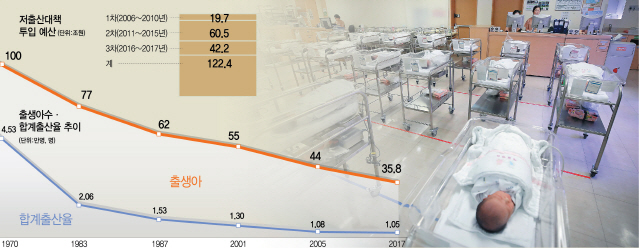

통계청은 오는 2065년까지의 인구 전망을 담은 장래인구추계를 발표(2016년)하며 한국 인구가 2031년 5,296만명으로 정점을 찍은 뒤 2065년 4,302만명(1990년 수준)으로 떨어질 것으로 내다봤다. 출산율과 기대수명, 국제 간 이동 등을 중간 수준으로 예측한 결과로 당시 합계출산율(여성 한 명이 평생 낳는 아이 수)은 지난 2016년 1.18명에서 2050년 1.38명까지 증가한 뒤 유지될 것으로 가정했다. 이미 저출산 고령화가 심각히 진행되는 상황에서 내놓은 수치였다. 그러나 통계청이 28일 발표한 ‘2017년 출생·사망통계(잠정)’를 보면 14개월 사이 상황은 더욱 급속히 악화했다. 당시 30가지 시나리오 중 출산이 가장 적을 때를 가정한 합계출산율이 1.07명이었는데 지난해에는 이보다 0.02명 낮은 1.05명에 그친 것이다. 통계청조차 “최악의 상황으로 가고 있다”고 평가할 정도였다.

2016년 합계출산율을 1.07명으로 예측한 시나리오대로라면 한국 인구는 2027년 5,226만명으로 정점을 찍는다. 당초 예상보다 4년이 빨라진다. 추세대로라면 2065년 인구는 3,996만명으로 4,000만명선이 깨지며 1983년 수준까지 낮아진다. 중위 수준 예측(4,302만명)보다 300만명 이상 인구가 줄어드는 셈이다. 이지연 통계청 인구동향과장은 “인구 감소시기가 더 빨라질 것으로 보인다”며 “2016년 전망한 최악의 출산율 시나리오 수준으로 가고 있다고 보면 된다”고 말했다.

문제는 이 같은 최악의 상황도 바닥이 아닐 수 있다는 점이다. 출산통계를 이루는 모든 수치가 어두운 전망을 예고하고 있어서다.

정부가 심각하게 염려하는 부분은 아이를 가장 많이 낳을 나이대인 30대 초반 여성의 출산율이다. 여성의 연령별 출산율을 보면 40세 이상을 제외한 전 연령대에서 감소했다. 여성인구 1,000명당 출산율은 20대 후반(25~29세) 47.8명, 30대 초반(30~34세) 97.7명, 30대 후반(35~39세) 48.7명으로 전년보다 각각 8.6명(15.2%), 12.4명(11.3%), 1.5명(3.1%) 감소했다. 30대 초반 여성이 100명 아래로 떨어진 것은 처음이다.

지난해보다 첫째나 둘째·셋째 아이 모두 줄어든 것도 우려스럽다. 첫째는 18만7,400명으로 전년 대비 12% 감소했고 둘째와 셋째 이상은 각각 11.9%, 12.4% 줄어든 13만4,600명, 3만4,700명이었다. 둘째나 셋째 이상을 기대할 때가 아니라 첫째조차 낳지 않는 상황에 직면한 셈이다.

출산이 사상 최악의 상황으로 치닫자 정부 출산대책 무용론이 터져 나오고 있다. 정부는 2006년부터 5년 단위로 대책을 세워 출산과 양육·고용·주택·교육정책을 내놓고 있다. 2006년 이후 지난해까지 12년간 무려 122조4,000억원이 투입됐지만 사실상 효과가 없었던 셈이다.

이 같은 저출산은 결국 생산과 소비 등 경제 전반에 악영향을 줄 것으로 보인다. 생산가능인구가 줄어들면 투자와 노동·국내총생산(GDP) 같은 지표가 함께 악화하며 잠재성장률을 떨어뜨린다. 소비의 절대규모도 줄어들 뿐 아니라 고령화와 수명연장으로 젊은 세대의 노인 부양 부담은 커지면서 가처분소득 감소로 이어질 가능성이 높다. 이 같은 경제 부진의 늪에 빠지지 않기 위해 인구감소를 최대한 억제해야 하는 이유다. 아울러 부가가치가 높은 4차 산업혁명이나 서비스 산업 발전을 통해 인구감소에도 생산성을 유지할 수 있는 산업 고도화 또한 정부의 숙제다.

신윤정 보건사회연구원 연구위원은 “합계출산율 1.05명은 예상보다 훨씬 나쁜 상황”이라며 “아동·교육·주거·노동 등 모든 분야에서 패러다임 전환이 이뤄져야만 출산율을 높일 수 있을 것”이라고 설명했다. /세종=임진혁·서민준기자 liberal@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

liberal@sedaily.com

liberal@sedaily.com