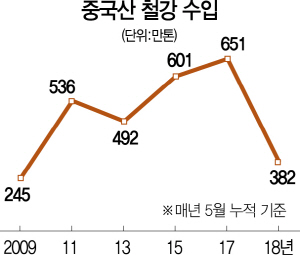

2일 업계에 따르면 지난 5월까지 중국에서 국내로 들어온 철강재는 382만톤을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 41.4% 줄어든 수치다. 중국산 철강 수입이 400만톤을 밑돈 것은 2009년 이후 9년 만이다.

수입이 급감한 것은 중국이 체질 개선에 나선 뒤부터다. 전 세계 철강 공급과잉 주범으로 몰린 중국은 생산 조절에 나서고 있다. 특히 공식 통계에 잘 반영되지 않는 군소 철강사들을 중심으로 정리하고 있다. 업계는 이 때문에 공식적으로 중국 전체 조강(쇳물) 생산량은 늘고 있지만 실제 생산 규모는 줄었다고 보고 있다.

공급과 달리 수요는 뛰는 추세다. 수요를 가늠할 수 있는 중국 철강 구매관리자지수(PMI) 신규 주문지수를 보면 5월 기준으로 지난해 같은 때보다 7.9%포인트 올랐다. 이 덕분에 한 해 전 톤당 562달러였던 중국 현지 열연 유통가격도 643달러까지 뛰었다. 중국 입장에서는 내수 호조로 철강재 가격이 뛰고 있는 만큼 수출할 유인이 줄어든 셈이다.

국내 철강업계의 ‘몸 사리기’도 맞물린 것으로 보인다. 중국산 자재를 대량으로 들여와 가공한 뒤 자국에 쏟아낸다며 뱁새눈을 치켜뜨는 미국을 의식했다는 얘기다. 앞서 미국은 올 초 한국을 ‘무역확장법 232조’에 포함하면서 ‘중국산 환적(換積) 수출’ 문제를 거듭 지적한 것으로 알려졌다.

중국산 철강재가 줄었지만 업계의 표정은 마냥 밝지 않다. 중국이 자국 생산을 늘리면서 대중 수출도 함께 줄고 있기 때문이다. 지난해 5월까지 198만톤을 기록했던 대중 수출은 올해 173만톤으로 12.6% 줄었다. 중국산 유입은 줄었지만 조선사와 자동차 등 국내 핵심 수요 산업이 주춤하고 있다는 점은 더욱 큰 고민거리다. 철강업계 관계자는 “모든 철강업체는 자국 시장에서 든든한 수요업체를 잡고 있어야 한다”며 “중국은 자국 내 수요를 늘리며 체질을 개선하고 있는데 우리 전방 산업은 쪼그라들고 있어 걱정”이라고 말했다.

/김우보기자 ubo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ubo@sedaily.com

ubo@sedaily.com