1862년 사쓰마번의 시마즈 히사미쓰가 막부 개혁을 촉구하러 병력을 이끌고 에도로 떠난 후 교토는 과격한 존양파(尊攘派)가 장악하기 시작했다. 이들은 천하의 주인은 막부가 아니라 일왕이라고 주장하며 조정 신하들을 자기편으로 끌어들였다. 막부 편이라고는 최고위직인 간파쿠(關白) 정도에 그쳤다. 일왕과 조정의 대소신하들은 왕의 칙허 없이 통상조약을 맺은 막부에 이미 등을 돌리고 있었다. 전국에서 몰려든 존양파 ‘지사’들과 조정의 신하들이 연결되자 그 힘은 가히 폭발적이었다. 문제아 취급을 받던 존양파는 명분을 얻었고 오랫동안 정치에서 소외돼온 조정에는 ‘브레인’과 행동대가 동시에 생긴 셈이었다.

일약 정치의 중심에 진입한 이들은 폭주하기 시작했다. 마음에 들지 않는 사람에게는 ‘덴추(天誅·하늘의 벌)’라는 명목의 테러를 일삼았다. 1862년 여름에 이이 나오스케를 도와 막부 편을 들었던 간파쿠의 브레인 시마다 사콘이 교토 기야마치에서 살해당해 강가에 효수됐다. 기야마치는 지금은 예쁘게 흐르는 다카세천(川)을 내려다보며 온갖 산해진미를 맛볼 수 있는 거리지만 당시는 덴추를 꿈꾸는 칼잡이들의 소굴이었다. 일본사에서 이름 높은 수많은 사람이 여기서 그들의 칼날에 꿈을 접어야 했다. 쇼군이 229년 만에 상경을 앞둔 1863년 초 교토의 상황은 이랬다. 이후 교토는 무법천지가 됐다. 막부의 경찰력은 무용지물이었고 사람들은 존양파의 덴추가 무서워 쩔쩔맸다.

이렇게 살벌한 교토에 쇼군이 발을 들여놓았다. 이미 조정은 존양파가 장악했고 존양파의 배후에는 조슈번이 있었다. 일왕은 쇼군에게 양이, 즉 조약을 파기하고 서양을 몰아내라고 요구했다. 이미 세계 각국과 조약을 맺고 외교관까지 주재하는 상황에서 말이 안 되는 요구였다. 그러나 쇼군은 감히 거절하지도, 그렇다고 받들지도 못하고 전전긍긍했다. 쇼군이 대답을 질질 끌며 애매한 태도를 보이는 사이 존양파의 기세는 날로 비등했다. 좀처럼 궁궐 밖을 나오는 일이 없던 일왕은 양이를 기원하는 제사를 지낸다며 출궁해 신사로 행차했다. 쇼군이 수행하지 않을 수는 없었다. 사방에 적으로 둘러싸인 쇼군은 어떻게 해서든 교토를 빠져나가려 했다. 그러나 양이를 약속하지 않는 한 고메이 일왕은 그를 놓아줄 것 같지 않았다. 결국 쇼군은 그해 6월25일까지 양이를 단행하겠노라는 지키지도 못할 약속을 해주고서야 에도로 돌아올 수 있었다. 이제 사람들은 막부의 붕괴와 왕정복고를 생각하기 시작했다.

막부 떠난 교토 ‘왕정복고’ 앞세워 장악

‘덴추’라는 명목으로 반대편 숙청 일삼아

서양 선박 포격·봉쇄에 정벌군 계획 등

日王의 ‘양이 정책’으로 더욱 과격해져

쇼군이 사라진 교토는 존양파 세상이었다. 인구 35만명인 교토의 복잡한 골목 어디에서 자객이 튀어나올지 모른다는 공포에 휩싸였다. 마쓰다이라 요시나가(松平慶永)가 상경한다는 소식은 그들을 더욱 자극했다. 그는 쇼군 계승 분쟁 이후 막부의 핵심을 비판해온 정치가다. 그의 가문은 쇼군과 혈연관계에 있어 원래는 막부정치에 개입할 수 없었지만 1862년 사쓰마의 요구로 막부의 정사총재직(다이로와 맞먹는 막부 최고위직)에 취임했다. 궁지에 몰린 막부가 할 수 없이 그의 취임을 받아들인 것이다. 그는 취임하자마자 과감한 개혁정책을 추진했다. 이를 ‘분큐(文久)의 개혁’이라고 한다. 다이묘가 정기적으로 에도에 머무르며 쇼군을 알현해야 하는 참근교대제를 대폭 축소했고 에도성 등성 시 행렬 축소 등 각종 의식을 대폭 간소화해 다이묘의 에도 체재비용을 줄여줬다. 이 때문에 불황에 빠진 에도의 인력거꾼들이 그를 습격한다는 소문이 나돌 정도였다. 그러나 그가 원한 것은 막부정치의 개혁이었지 일왕 권력의 부활은 아니었다. 말하자면 그는 막부 핵심세력과 존양파 사이에 끼어 있는 위치였다.

이 때문에 그의 상경 소식에 존양파는 살기등등해졌다. 그가 상경하려 하자 그의 숙소로 예정된 절이 불태워졌다. 방화범들은 “이 절의 간악한 승려들이 조적(朝敵·조정의 적)에게 숙소를 내주었으니 신화(神火)를 질러 불태워버렸다”며 “향후 이 같은 자가 또 있다면 같은 죄이므로 덴추를 내릴 것”이라고 주장했다. 또 그를 도운 사람의 목을 잘라 교토 시내 대교에 걸면서 ‘간신 마쓰다이라 요시나가의 간악한 계책에 가담해 인민의 고혈을 짜내고 제멋대로 설쳤으므로 덴추를 가한 것’이라고 써붙였다(속재몽기사 續再夢紀事 2권).

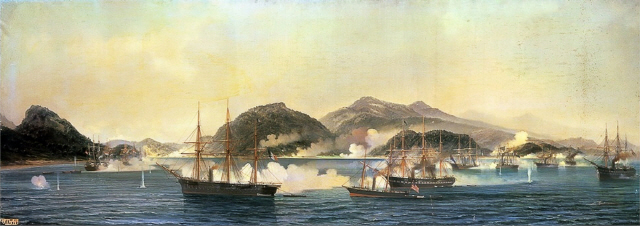

쇼군은 일왕에게 양이를 약속했지만 이를 실행할 리 없었다. 애초에 가능하다고 생각하고 약속한 일도 아니었다. 기만이었다. 조정은 독촉하고 막부는 변명하는 일이 반복됐다. 그런데 양이 기한이었던 날 조슈번이 자기 영지인 시모노세키항구 앞을 지나던 서양 선박들에 포격을 가하고 해협을 봉쇄해버렸다. 전국에서 유일하게 조슈만 양이를 진짜 실행한 것이다. 서양각국은 격노했고 다음해 조슈는 처절하게 보복당하지만 전국 ‘양이지사’들은 조슈에 환호했다. 조슈 무사들이 중심이 된 교토의 과격 존양파는 더욱 과격해졌다. 원래 존양파 편이었던 어떤 조정 대신이 막부함선에 승선해 오사카만 연해를 순시했다는 이유만으로 암살당하기도 했다.

더 나아가 존양파는 일왕이 직접 서양 정벌군을 이끄는 양이친정(攘夷親征)을 계획했다. 사태가 이렇게까지 되자 원래 양이파였던 고메이 일왕도 뒷걸음질치기 시작했다. 그는 막부가 서양과 맺은 조약을 파기해 쇄국으로 돌아가기를 바라기는 했지만 일왕 친정은 받아들이기 어려웠다. 그때까지 궁궐 밖을 거의 나와 보지 못한 그였다. 군대라는 것은 구경해보지도 못했다. 게다가 과격한 존양파가 자신의 신하들까지 멋대로 암살하고 일왕 친정을 위해 조슈번 병사들이 속속 입경하고 있었다. 더 이상 폭주했다가는 서양 아니면 막부에 호되게 당할 판이었다. 정무감각이 있던 일왕은 돌아서기 시작했다.

힘 실어주던 조정 대신 등 공포에 질려

사쓰마·아이즈번 합세해 존양파 일소

日王 ‘효명천황기’ 성명, 정통성 없애

과격 존양파의 폭주에는 사쓰마번의 고위층도 질려 있었다. 게다가 조슈번이 정국을 일방적으로 끌고 가는 데도 위기감을 느꼈다. 조정 대신들도 조슈번을 따라 서양이나 막부와 일전을 벌일 각오는 전혀 없었다. 그들도 중하급 신하들이 자신들을 누르고 조정을 좌지우지하는 게 달가울 리 없었다. 애초에 막부에 대한 불만은 있었지만 막부 타도까지 의도한 것은 아니었다. 이에 사쓰마가 움직였다. 1863년 9월30일 새벽 사쓰마번과 아이즈번 병력이 궁궐의 9개 문을 봉쇄하고 조슈 병력을 쫓아냈다. 아이즈번은 막부의 오른팔로 메이지유신 때도 막부와 함께 옥쇄(玉碎)한 바로 그 번이다. 이어서 산조 사네토미 등 과격파 공경(公卿·조정신하)들의 입궐을 금지했다. 삽시간에 일왕과 궁궐을 조슈 반대파가 장악했다. 전형적인 궁중 쿠데타다. 이를 일본사에서는 음력날짜를 따 ‘8·18정변’으로 부른다.

8·18정변으로 약 2년간 교토에서 활개를 치던 과격 존양파는 일소됐다. 존양파가 칙명을 날조해 사태를 여기까지 끌고 왔다고 본 고메이 일왕은 “지금까지 이런저런 진위가 불분명한 일이 있었지만 8월18일 이후 발표되는 것이 진짜 짐의 뜻(효명천황기 孝明天皇記)”이라는 희한한 성명을 발표했다. 어쨌든 일왕의 이런 의사표시로 조슈번과 존양파의 정통성은 무너져 내렸다.

이때부터의 일본 근대사는 ‘진짜 일왕의 뜻은 무엇이냐’를 둘러싼 각축전의 연속이라고 해도 좋다. 일왕은 최고주권자이기는 하지만 정치 전면에 나서지는 않는다. 이때는 막부가, 메이지유신 이후에는 내각이 ‘일왕의 뜻’을 헤아려 정치를 했다. 일왕은 좀처럼 국사에 대해 발언하지 않았다. 그러다 보니 일왕의 진의를 두고 정치세력 간에 각축이 벌어진다. 저마다 상대는 ‘일왕 옆의 간신(君側의 奸)’이고 내가 충신이라고 부르짖었다. 노련한 정치가에게 ‘일왕의 뜻’은 신성한 그 무엇이라기보다 조종과 공작의 대상이다. 사쓰마 사무라이들의 리더였던 오쿠보 도시미치는 일왕을 ‘다마(玉)’라고 부르며 권모술수의 타깃으로 여겼다.

훌쩍 시대를 건너뛰어 1936년 젊은 청년 장교들이 군사 쿠데타를 일으켰다. 유명한 ‘2·26쿠데타’다. 이들은 당시 내각이 재벌과 정당의 이익만 대변하고 진정한 일왕의 뜻을 실현하지 못하고 있다며 자신들 황군(皇軍)이 일왕의 뜻에 따라 정부를 전복하고 새로운 체제를 만들어 쇼와유신(昭和維新)을 단행하겠다고 기염을 토했다(한상일 ‘쇼와유신’·까치). 그러나 이들이 정부 고관들을 살해한 것을 본 쇼와 일왕, 즉 히로히토는 냉정하게 진압하라고 내뱉었다. 머쓱해졌을까, 기세등등하던 청년 장교 1,000명은 일왕의 한마디에 곧바로 항복했다. 그러나 이런 몇 가지 예외를 제외하면 일왕은 늘 장막 뒤에 있었고 그 그림자를 제 것으로 만들려는 복잡하기 이를 데 없는 정치투쟁이 일본 근대사를 장식했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com