이발소 문을 열자 한 젊은 손님이 면도를 받고 있다. 조금 후 눈을 뜬 청년. 한잠 푹 자고 일어난 듯한 표정이었다. 머리를 감는 모습에 상쾌함까지 느껴진다. 면도를 마치고 떠나는 그를 따라가 어떠냐고 물었다. “여기는 사람들이 많다고 대충 하는 곳이 아니에요. 이발도 면도도 엄청 신경 써서 해주시거든요. 저는 평일에 휴가까지 내고 왔어요.”

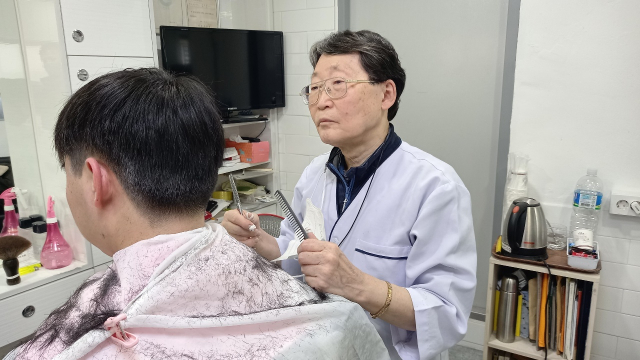

서울 중구 만리동 고개에 위치한 성우이용원의 이남열(74) 이발사는 전국구 스타다. 서울은 물론 경기도, 멀리 강원도에서도 머리 한번 깎자고 아침 일찍 찾아오고는 한다. 내국인뿐 아니다. 서울을 찾는 외국인 관광객들도 자주 모습을 드러낸다.

성우이용원에는 꼭 따라다니는 별칭이 있다. ‘서울에서 가장 오래된 이용원’. 1927년 1월 개업했으니 꼬박 95년이 지났다. 창업자는 그의 외할아버지. 이후 아버지를 거쳐 1965년부터 이 씨가 가위를 잡았다. ‘3대째 이어온 이용원’이라는 부제가 붙는 이유다.

이발소만 오래된 것이 아니다. 그가 쓰는 가위는 59년째 같이하고 있는 절친이다. 지금은 자동으로 된 것에 자리를 물려주기는 했지만 가방 안에는 150년 된 수동 바리캉도 있다.

이발사가 된 이유는 먹고살기 위해서. 직장에 다니고 싶었지만 그럴 수가 없었다. 공부를 못했던 것이 아니다. 아픈 사연이 있다. “한국전쟁 때 외삼촌이 납북을 당했는데 어느 날 갑자기 북한 고위층으로 모습을 드러낸 거야. 그때부터 40년 동안 아무것도 할 수 없었어. 기업에 취직할 수도, 공무원이 될 수도, 해외에 나갈 수도 없었어. 먹고살려면 이것밖에 선택의 여지가 없었지.”

오래 됐다고 저절로 유명해지는 것은 아니다. 그가 이름을 날린 것은 이발할 때 손님들이 모든 것을 내려놓고 쉴 수 있도록 편안함을 주는 점도 한몫했다. 손님이 안심하고 머리를 맡길 만큼 실력이 좋다는 얘기다. 인터뷰를 할 때 찾아온 손님 3명 중 이발이 끝날 때까지 눈을 뜬 손님은 한 명도 없었다. 그는 “머리를 깎을 때 마음에 들지 않으면 눈을 뜨게 마련”이라며 “손님들이 편안하게 눈을 감고 쉬는 모습을 보면 마음이 푸근해진다”고 덧붙였다.

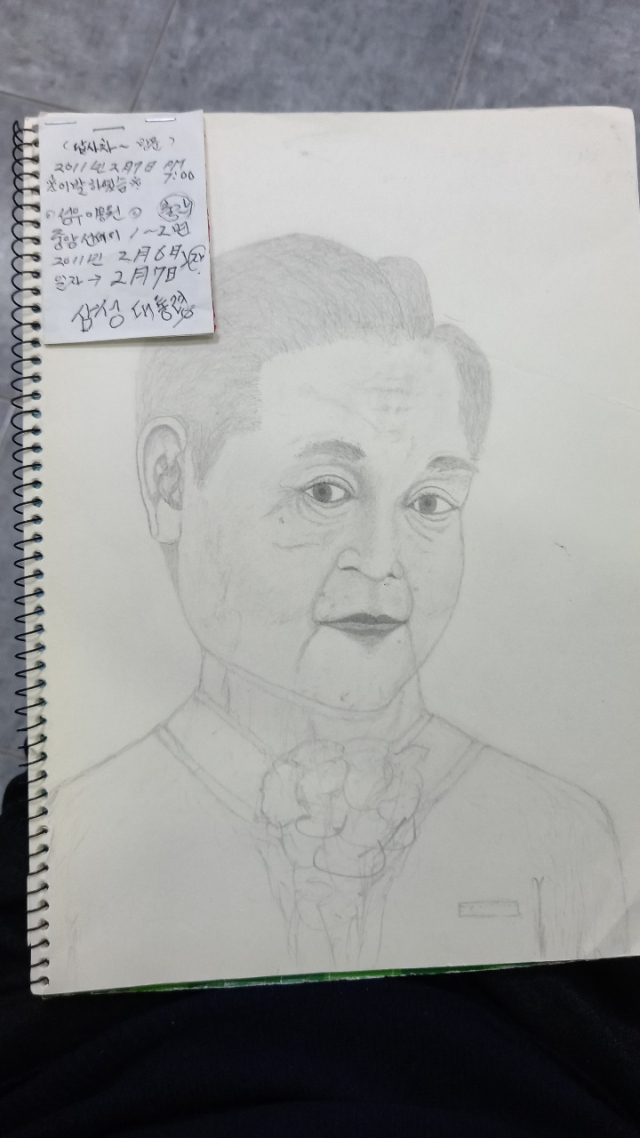

그에게 머리를 맡긴 유명인은 한둘이 아니다. 고(故) 이건희 삼성그룹 회장도 그중 한 명. 머리를 손볼 때 아무 말 없이 눈을 감고 있다가 끝나면 ‘이발 잘 했습니다’라는 말 한마디만 하고 떠났다고 한다. 이발소 보관함 한편에는 2011년 마지막으로 찾아왔던 이 회장의 모습을 그린 스케치도 있다. 비록 성사되지는 않았지만 노무현 전 대통령도 그를 전속 이발사로 두고 싶어 했고 노회찬 전 의원은 세상을 떠나기 직전까지 21년간 찾았다. 이 씨는 “내가 ‘짠돌이 회장’이라고 부르는 분은 요즘도 찾아온다”며 “박근혜 전 대통령 시절 민정수석도 내게 머리를 맡겼던 인물”이라고 전했다.

이발하는 시간은 다른 곳보다 훨씬 길다. 다른 곳에서는 10분이면 깎는 머리에 그는 30분 이상을 쏟아붓는다. 제대로 깎으려면 80분이 걸린다. 그만큼 정성을 다한다는 의미다.

어릴 적 기술을 배울 때 가위만 3년 동안 갈았다. 지금도 이발을 할 때 쓰는 가위는 직접 간다. 그 때문일까. 그는 진정한 이발사는 가위질을 제대로 할 줄 알아야 한다고 지적한다. 이 씨는 “가위를 숫돌에 갈다 보면 이발의 도를 깨우치게 된다”며 “가위를 30년은 갈아야 비로소 이발을 시작할 수 있는 자리에 서는 것”이라고 덧붙였다.

과연 가위와 바리깡으로 깎은 머리에 차이가 있을까. 그는 “하늘과 땅 차이”라고 강조한다. 기계는 깎는 각도가 180도이기 때문에 일주일만 지나도 머리 모양이 엉망으로 된다. 반면 가위는 15~45도 정도로 머리를 깎기 때문에 단정하고 한두 달이 지나도 형태가 바뀌지 않는다고 했다.

그에게는 한 가지 아쉬움이 있다. 기술을 전수해줄 제자가 없다는 점이다. 몇 명을 둬봤지만 7년 이상을 버티지 못했다. 이 씨는 “모두 기술을 배우다 말고 돈 벌겠다고 그만두더라. 이대로면 내가 그만둘 때 이 이용원도 사라질 것”이라며 “아들이라도 잘 꼬셔서 이발사로 만들어볼까 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >