윤석열 대통령 당선인이 우리나라의 잠재성장률을 끌어올리기 위해 우선 해결해야 할 과제 중 하나가 저출산 문제다. 저출산은 내수 시장이 쪼그라들고 우리 사회가 활력을 잃고 늙어가고 있음을 의미한다. 국가 차원에서 보면 세금 낼 사람은 줄고 세금의 우산 아래 살아야 하는 계층은 늘어나고 있다는 뜻이다.

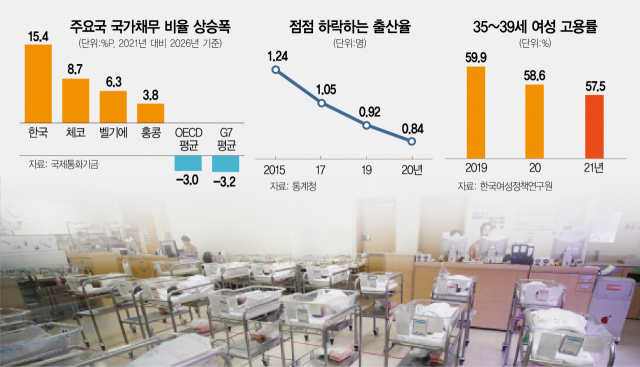

전문가들은 경제협력개발기구(OECD) 최하위 수준인 출산율과 급격한 고령화가 우리 경제의 성장 잠재력을 갉아먹고 있는 만큼 저출산 대책을 효율화하는 동시에 당장의 인구 변화에 적응하기 위한 정년 연장 논의와 연금 개혁을 시작해야 한다고 입을 모은다.

우리 경제의 잠재성장률 하락은 심각하다. 지난 2000년대 초반 5~6%(한국은행 기준) 수준이던 잠재성장률은 2011~2015년 3.1~3.2%, 2021~2022년에는 2.0%까지 떨어졌다. 잠재성장률은 물가를 자극하지 않는 선에서 달성할 수 있는 최대 성장률이다. OECD는 한국의 잠재성장률이 올해 2.35%를 기록한 뒤 오는 2033년 0%대(0.92%)에 진입하고 2047년부터는 아예 -0.02%로 마이너스를 보일 것이라는 충격적인 진단을 내놓기도 했다.

특히 인구구조 변화는 잠재성장률 하락의 가장 큰 원인으로 꼽힌다. 생산성의 핵심인 청년 인구는 줄어드는 반면 노인 인구는 급격히 늘어나고 있기 때문이다. 통계청의 2020~2070년 장래인구추계에 따르면 2070년 청년 인구(19~34세)는 2020년의 절반(45.5%) 수준인 500만 명 이하로 감소한다. 같은 기간 인구의 나머지 절반을 62세 이상 노인이 차지하게 된다.

핵심노동인구(25~54세) 비중은 2047년 OECD에서도 꼴찌 수준이다. 한국경제연구원에 따르면 우리나라 인구에서 핵심 노동인구가 차지하는 비중은 2020년 45.3%로 OECD 38개국 중 2위였지만 2047년에는 31.3%로 가장 낮아진다. 2060년에는 26.9%로 38개국 중 유일하게 20%대를 기록할 것으로 전망된다. OECD 국가의 핵심노동인구는 지난 10년간 연평균 0.2% 증가했지만 우리나라는 0.5% 감소했다.

여기에는 지난해 합계출산율(만 15~49세 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 아이 수)이 0.81명에 불과한 아이 기피 현상이 자리한다. 이철희 서울대 경제학부 교수는 “저출산 문제는 결국 청년 일자리 문제와 부동산 가격 폭등 등이 복합적으로 작용한 결과물”이라며 “결혼하고 아이를 낳으려는 미래에 대한 희망이 있어야 하는데 그게 안 된다는 얘기”라고 지적했다. 그는 "인구 문제는 장기적 관점으로 접근해야 한다”고 조언했다.

올해부터 출산율이 반등하더라도 출생아가 생산가능인구에 편입되는 시점은 약 15년 뒤다. 그런 만큼 저출산 대책과 함께 ‘인구 적응 대책’도 고민해야 한다. 정년 연장을 포함한 ‘고령자계속고용제도’ 등이 대표적이다. 고령층이 정년 후에도 일할 수 있는 길을 열어주고 기업의 노동력 부족도 해소하는 차원이다. 하지만 이를 시행하려면 ‘기성세대가 젊은 세대의 일자리를 빼앗는다’는 식의 세대 갈등을 조정해야 한다.

대선 과정에서 제기된 연금 고갈 문제 해결도 시급하다. 정부는 국민연금의 적자 전환 시점을 2042년, 소진 시점을 2057년으로 본다. 국회 예산정책처는 국민연금이 2039년 적자 전환된 뒤 2055년에는 고갈될 것으로 추정한다. 김용하 순천향대 IT금융경영학과 교수는 “우리나라의 연금은 높은 노년 부양비 때문에 유럽 국가처럼 적립 기금이 없는 상태에서는 지속 가능하지 않다”면서 “적립 기금이 유지될 수 있도록 가능한 한 빨리 연금 개혁을 해야 한다”고 촉구했다.

장기적인 인력 활용을 고려하면 저출산 대책이 단순 현금 지원으로 흘러가서는 안 된다는 조언도 귀담아들을 필요가 있다. 윤홍식 인하대 사회복지학 교수는 “영아수당의 경우 생계를 위해 일자리를 구했던 저소득 여성의 노동 참여율을 낮추고 지급 기한이 지났을 때 이들이 더 나쁜 일자리로 흘러 들어가게 만든다”며 “저출산에 예산 200조 원을 쏟아부었다는 것은 착시일 뿐 주거·교육·일자리 문제 등에서 어떤 대안을 갖고 효과적인 지출을 했는지 평가할 필요가 있다”고 꼬집었다.

인구 대책 외에 전반적인 노동생산성을 높이고 기업에 활력을 불어넣기 위한 노력도 병행돼야 한다. 조성훈 연세대 경제학 교수는 “성장 잠재력을 높이려면 결국 기업의 혁신 활동을 자극해야 하는데 국내 기업은 공격적인 투자나 경영 활동을 하려 해도 저촉되는 것이 너무 많다”며 “미래 신산업과 기술 혁신을 가장 잘 아는 기업이 민첩하게 움직일 수 있도록 규제 시스템의 전반적인 전환이 필요하다”고 제언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jpark@sedaily.com

jpark@sedaily.com