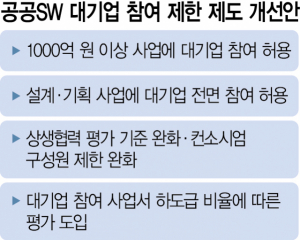

과학기술정보통신부가 최근 1000억 원 이상의 공공 소프트웨어(SW) 사업에 상호출자제한기업집단(대기업)이 참여할 수 있도록 길을 여는 방안을 내놨지만 일각에서는 개편 효과가 미미할 것이라며 실효성에 의문을 제기하고 있다. 형식적으로는 규제 완화의 틀을 띄고 있지만 막상 대기업이 참여할 수 있는 사업 폭이 크게 확대되기 어렵다는 이유에서다. 정보기술(IT) 업계에서 제도 개편에 따른 실효성이 떨어진다고 주장하는 데는 1000억 원 이상의 초대형 공공 사업은 이미 대기업들이 도맡고 있기 때문이다.

6일 과학기술정보방송통신위원회 소속 윤영찬 의원실에 따르면 2018년부터 지난해까지 공공 부문에서 발주된 1000억 원 이상 사업 중 대기업이 참여할 수 있다고 예외 인정을 받은 비율은 84.2%에 육박한다. 같은 기간 1000억 원 이하 사업에 한정할 경우 인정 비율이 59.7%인 것과 대비된다. 1000억 원 이상 대형 사업에서는 이미 대기업 참여율이 평균을 크게 웃돌고 있다.

IT 기술 발전 속도가 빨라지면서 사업 구조 상으로도 1000억 원 이상 사업에는 인공지능(AI), 빅데이터, 블록체인 등 첨단 기술들이 대거 적용돼 대기업 참여가 이미 보편화했다는 게 업계 중론이다. 업계의 한 관계자는 “건축으로 치면 1000억 원 이상 사업은 리모델링이 아니라 건물을 바닥부터 뜯어 고치는 재건축 사업에 가깝다”며 “그런 규모면 AI, 빅데이터 등 요즘 기술 트렌드를 따를 수밖에 없는데 이 경우 대부분 대기업이 참여하고 있다”고 말했다. 실제 대기업 참여 예외 인정 비율은 해마다 높아지는 추세다.

1000억 원 하한이 실효성을 가질 수 있는 지를 두고, 정부 내에서도 과기정통부 초안이 발표되기 직전까지 이론이 제기돼 왔다. 국무조정실 규제혁신단은 당초 대기업 참여할 수 있는 사업액 하한 규모를 500억 원으로 해야 한다고 의견을 냈지만 과기정통부는 우선 1000억 원으로 하한을 채택했다. 혁신단 내부에서는 여전히 금액을 1000억 원보다 낮춰야 한다는 의견이 적지 않은 것으로 알려졌다. 과기정통부는 이번 발표안을 바탕으로 향후 이해관계자들의 의견들을 취합하겠다며 방향을 열어둔 만큼 최종 결정에 시선이 쏠린다.

이번 초안만으로 모든 이해관계를 포괄하지는 못하지만 중견·중소기업 일각에서도 기존 제도에 변화가 필요하다는 목소리가 나온다. 이와 별개로 먼저 공공 SW 사업에 대한 예산 편성이 현실화돼야 한다는 주장이 제기된다. 한국정보산업협동조합 관계자는 “제도가 만들어진 10년이 넘었고 중소·중견 기업들도 역량이 올라온 만큼 과감히 금액 하한선을 낮춰 대·중견·중소기업이 경쟁할 건 경쟁하게 하되 기획재정부와 과기정통부 등에서 SW 예산을 확보해 애초 프로젝트 기획안대로 제대로 사업이 이뤄질 수 있는 환경이 만들어져야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hjin@sedaily.com

hjin@sedaily.com