이창용 한국은행 총재가 ‘양적완화(QE)’에 대한 연구가 필요하다고 언급하자 시장에서는 “한은 총재의 발언이 맞느냐”는 반응이 쏟아져 나왔다. 기축통화 국가도 아니고 국채시장 규모가 크지도 않은 한국에서 양적완화 정책을 쓴다는 것은 사실상 불가능하다는 게 국내 금융시장의 기본 인식이었기 때문이다. 한은 내부에서 마저도 “양적완화는 쓰기 어려운 카드라는 게 중론”이라는 목소리가 나오고 있다.

1일 금융권에 따르면 이 총재의 이같은 발언은 잠재성장률이 크게 낮아질 경우 한국의 저성장 문제를 개선하기 어렵다는 이 총재의 개인 소신이 담긴 얘기라는 해석이 나왔다. 잠재성장률 하락은 중립금리 수준을 낮추기 때문에 기준금리가 이미 낮은 상황이라면 한은이 쓸 수 있는 카드가 사라지게 된다.

이 총재가 지난달 30일 한은-한국금융학회 정책 심포지엄에서 “기준금리가 ‘제로(0)’ 하한에 다가설 경우 양적완화(QE) 정책을 도입할 수 있을지 고민해봐야 할 시점”이라고 말한 것도 이런 배경에서서다. 양적완화란 중앙은행이 기준금리를 낮추는 전통적인 통화정책이 효과를 발휘하기 어려운 상황에서 시중에 돈을 직접 공급하기 위해 국채나 기타 금융자산을 대규모로 매입하는 비전통적 통화정책 수단을 말한다. 정책금리가 ‘제로(0)’ 수준이어서 추가 금리 인하 여력이 없던 미국이나 일본·유로존 등 선진국들이 경기 부양을 위해 시행해 왔다. 실제 코로나19 팬데믹 직후 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 양적완화 조치로 시장에 엄청난 자금이 풀리면서 글로벌 주요국의 증시가 치솟기도 했다.

반면 한은은 글로벌 금융위기와 코로나19 대유행을 거치면서도 선진국과 같이 국채 매입 같은 양적완화 카드는 쓰지 않았다. 2020년 코로나19 당시에도 환매조건부채권(RP) 무제한 매입과 공개시장운영 대상 기관 및 대상 증권 확대 등의 조치로 대응했다.

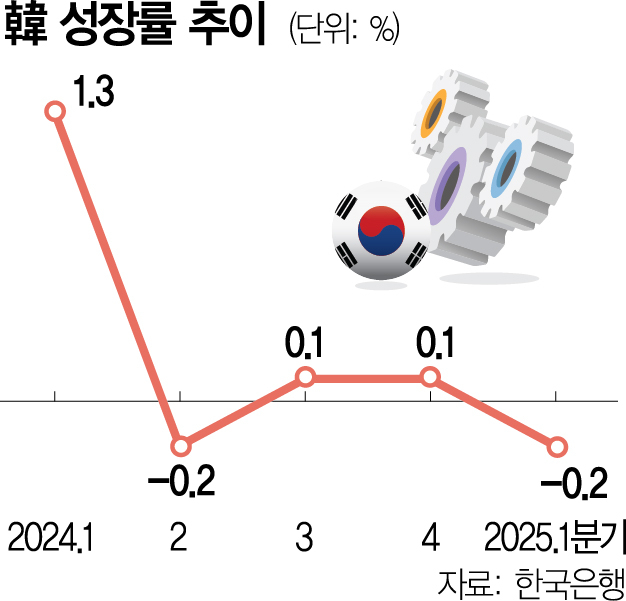

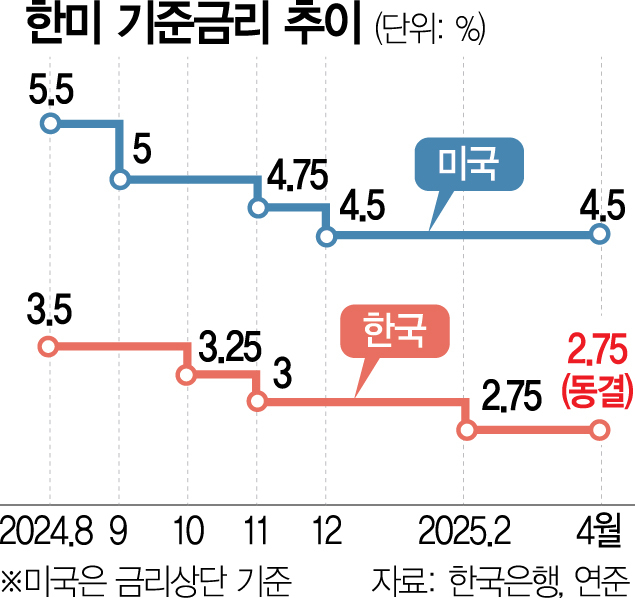

다만 이 총재는 “정책금리가 제로 수준으로 근접할 경우 양적완화 정책을 도입할 수 있는지, 도입이 바람직한지 등을 살펴볼 필요가 있다”고 여러 단서를 달았다. 아직 우리나라 금리가 연 2.75% 수준인 만큼 당장 양적완화 카드를 쓰기보다는 장기적 관점에서의 검토 필요성을 강조한 것으로 보인다. 윤여삼 메리츠증권 연구위원은 “이 총재의 양적완화 언급은 한은이 이제 성장에 방점을 찍고 적극적인 역할에 나서려는 것으로 해석할 수 있다”면서 “그만큼 올해 성장률에 대한 고민이 많다는 증거”라고 말했다.

이재명 더불어민주당 대선 후보를 비롯해 주요 대선 주자들이 강력한 재정 확대를 외치는 상황에서 이 총재가 양적완화 가능성을 시사하면서 향후 재정 건전성에 문제가 생길 수 있다는 지적도 있다. 재정 당국인 기획재정부의 한 관계자는 “양적완화는 재정과 통화의 ‘폴리시믹스’ 문제라며 만약에 실행한다면 시기와 규모 등을 종합적으로 판단해 부작용을 최소화해야 한다”고 말했다.

한편 이날 한은은 심포지엄에서 통화정책 제고의 일환으로 RP 거래를 정례화하겠다고 밝혔다. RP 거래는 한은이 은행들의 채권을 다시 되파는 조건으로 매입해 단기 유동성을 공급하는 정책이다. 그동안 한은은 금융권을 대상으로 RP 매각(시중 유동성 흡수)은 주 1회 한 번 주기적으로 실시했지만 RP 매입(시중 유동성 공급)은 비정례적으로 진행했다. 지난해 12월 3일 비상계엄이 발동됐을 때 한은이 무제한 RP 매입을 선언해 시장을 안정시킨 바 있다.

한은 관계자는 “경상 흑자 축소와 내국인의 해외 투자 증가 등으로 초과 유동성이 줄면서 상시적으로 유동성을 공급할 수 있는 정책 수단 필요성이 커졌다”며 “금융시장에서 비은행 부문의 비중도 지속적으로 커져 뱅크런 사태 등에도 대비해야 해 안정적으로 유동성을 공급할 필요가 있어 정례화를 도입하려는 것”이라고 말했다.

한편, 전문가들은 일본의 양적완화 정책이 디플레이션을 해결하고 잠재성장률을 끌어올리는 데 사실상 실패했다고 평가하고 있다.

일본은행(BOJ)은 2001년 3월 제로금리에도 해결되지 않는 저성장 문제를 해결하기 위해 양적완화에 착수했다. 민간 금융기관으로부터 국채를 매입해 은행에 유동성을 주입하는 방식으로 시중에 돈을 돌게 하기 위한 일종의 극약 처방이었다.

하지만 기대와 달리 일본의 경제성장률은 살아나지 않았다. 2001년부터 2007년까지 일본의 연평균 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 1.3%에 그쳤다. 소비·투자 등 내수 회복도 지지부진했고 기업들은 자금 여유가 있음에도 설비투자나 고용에 소극적이었다.

이후 BOJ는 2013년 아베노믹스를 통해 양적·질적완화(QQE)로 정책을 확대했지만 일본의 잠재성장률은 2020년대 초반까지 1% 안팎에서 정체됐다. 일본 정부가 지속적으로 국채는 물론 회사채, 상장지수펀드(ETF)까지 매입하며 통화 완화에 나섰지만 실물경제로 돈이 흘러들어가지 않은 것이다.

국제통화기금(IMF)도 최근까지 여러 보고서를 통해 “양적완화는 금융시장 안정화에는 도움이 될 수 있으나 장기적으로 지속 가능한 성장 기반 마련에는 한계가 있다”고 진단했다.

이 때문에 우리나라가 일본처럼 양적완화 정책을 실행하더라도 일본과 같은 ‘유동성 함정’에 빠지지 않을 대안을 지금부터 마련해야 한다는 목소리가 나온다. 유동성 함정은 금리가 제로 수준으로 낮아져도 경기 회복에 대한 기대감이 낮아 소비와 투자 등을 멈추는 현상을 뜻한다.

기재부 관게자는 “일본의 양적완화는 자산 시장에는 일부 효과를 줬지만 노동·산업 구조 개혁 없이 통화정책만으로는 경제 체질을 바꾸기 어렵다는 점을 확인한 사례”라고 말했다.

우리나라와 일본의 상황이 근본적으로 다르다는 지적도 있다. 디플레이션 위기에 처해 있던 일본과 월 물가상승률이 2%대를 웃도는 한국의 상황은 다르다는 점에서다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “돈을 그렇게 쏟아봐야 지금 물가가 높기 때문에 국내 소비를 안 하는 것”이라며 “정말 위기가 왔을 때 (양적완화) 해야 하는 것이지 그걸 막 따라하면 부동산 가격만 올라간다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hooni@sedaily.com

hooni@sedaily.com