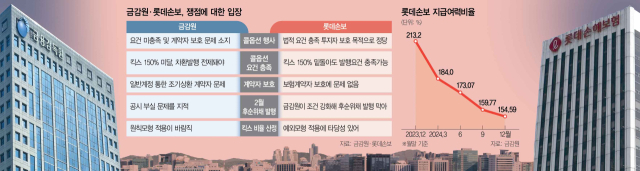

금융감독원과 롯데손해보험이 후순위채 조기 상환을 놓고 정면충돌했다. 롯데손보는 콜옵션(조기상환권) 행사가 채권자 권리와 금융시장 안정을 위한 것이라고 주장하는 반면 금감원은 롯데손보가 자본비율이 낮은 데도 관련 법규를 위반해 상환을 시도했다며 콜옵션 행사를 막았다. 감독 당국이 적기시정조치 가능성까지 시사하면서 이번 사태가 후순위채 발행과 보험사의 자본확충 노력에 어떤 파장을 미칠지 주목된다.

8일 금융계에 따르면 한국예탁결제원은 롯데손보의 콜옵션 행사 승인 신청과 관련 금감원의 불승인 공문을 접수했다. 예탁결제원의 관계자는 “웬만하면 승인을 해주는 게 관례지만 이번에는 승인이 나지 않았기 때문에 콜옵션 행사를 할 수 없는 상황”이라며 “롯데손보가 상환하고 싶다고 그냥 투자자들에게 돈을 내주는 구조가 아니다. 예탁원을 경유해 증권사 계좌를 통해 들어가야 하는데 예탁원은 상환 요건 미충족 이유로 집행을 해줄 수 없는 상태”라고 설명했다.

당초 롯데손보는 이날로 예정돼 있던 콜옵션 행사 기일에 맞춰 900억 원 규모의 후순위채를 상환할 방침이었다. 만기는 10년이지만 발행한 지 5년이 돼 조기 상환하는 것이 시장의 관례고 조기에 갚지 못하면 되레 롯데손보의 자금 여력 문제가 불거져 시장이 불안해질 수 있다는 논리다.

당국은 관련 규정상 롯데손보가 후순위채를 조기 상환할 수 있는 상태가 아니라는 입장이다. 금감원은 현행 감독규정은 후순위채 상환 후 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 150% 이상인 경우 조기 상환을 허용한다고 돼 있다. 150%를 밑돌면 다른 후순위채로 차환하는 것이 원칙이다. 금감원은 지난해 말 현재 롯데손보의 킥스 비율이 154.6%이지만 회사가 제출한 3월 말 기준 자료로는 150%를 크게 밑돈다고 밝혔다.

킥스 비율이 150%를 밑돌아도 일정 조건을 충족하면 콜옵션을 행사할 수 있는 길은 있다. 킥스 비율이 100% 이상인 상태에서 후순위채 상환액보다 더 많은 자본을 유상증자나 후순위채 차환 발행을 통해 조달해야 한다. 롯데손보는 이를 근거로 후순위채 조기 상환에 문제가 없다고 판단했다.

하지만 금감원은 롯데가 후순위채 차환 발행을 추진했지만 수요를 채우지 못했다고 반박했다. 이복현 금감원장은 “롯데손보가 지급여력비율 저하로 조기 상환 요건을 미충족함에도 일방적으로 조기 상환을 추진하는 것에 대해 심각한 우려를 표명한다”며 “법규에 따라 필요사항을 엄정하게 조치할 것”이라고 경고했다.

롯데손보는 억울하다는 입장이다. 롯데손보는 “회사는 상환을 위한 충분한 자금 여력을 확보한 상태에서 콜옵션을 확정적으로 행사하고 공식적인 상환 절차를 개시했다”며 “이번 상환은 회사의 고유자금인 일반계정 자금으로 이뤄지기 때문에 계약자의 자산에는 아무런 영향이 없다”고 강조했다. 이세훈 금감원 수석부원장은 이에 대해 “고객 재산을 관리하다가 문제가 생겨 일부를 충당해야 할 때 고유계정을 쓴다”며 “고유계정이니까 써도 문제없다는 인식은 금융업에 종사하면서 처음 듣는 논리”라고 강조했다.

롯데손보는 금감원이 2월 신규 후순위채 발행을 막지 않았다면 이번 콜옵션 행사 논란이 처음부터 발생하지 않았을 것이라는 얘기다. 당시 롯데손보는 1000억 원 규모의 후순위채를 발행하려고 했지만 감독 당국의 요구에 발행을 철회했다. 롯데손보는 “당시 당국이 후순위채 발행 수요예측 전날 정정 신고를 요구하는 등 발행 조건을 강화해 실질적인 발행이 어렵도록 했다”고 주장했다. 금감원은 당시 롯데손보가 후순위채 증권신고서를 부실 공시했기 때문에 조치가 불가피했다는 입장이다.

시장에서는 계리 가정을 두고 금감원과 롯데손보 사이에 쌓여 있던 갈등이 이번 후순위채 콜옵션 행사 문제로 터졌다는 해석도 나온다. 지난해 금융 당국은 무·저해지 보험 해지율과 관련해 원칙·예외 모형을 만들어 둘 중 하나를 선택할 수 있게 했다. 그러나 당국은 사실상 원칙 모형 적용을 주문해왔다. 예외 모형을 쓸 경우 킥스 비율이나 실적 지표가 과도하게 늘어날 수 있다는 우려 때문이다. 롯데손보는 국내 보험사 중 유일하게 예외 모형을 사용했다. 그 결과 롯데손보의 킥스 비율은 원칙 모형을 적용했을 때(127.42%)보다 27.17%포인트나 올랐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vita@sedaily.com

vita@sedaily.com