삼성전자(005930)가 2년 만에 초대형 팹(공장) 건설 재개를 결심한 주된 이유로 인공지능(AI) 혁신에 따른 고성능 반도체 수요 급증이 꼽힌다. 데이터센터용 서버는 물론 일반 PC와 스마트폰에도 AI 기능이 탑재된 제품이 늘면서 D램과 낸드 등 메모리반도체 시장은 계속 커질 것으로 전망된다. 여기에 삼성전자가 ‘설계 변경’이라는 극약 처방 이후 차세대 D램 개발에서 성과를 내면서 신규 투자에 대한 자신감이 생겼다는 분석도 나온다.

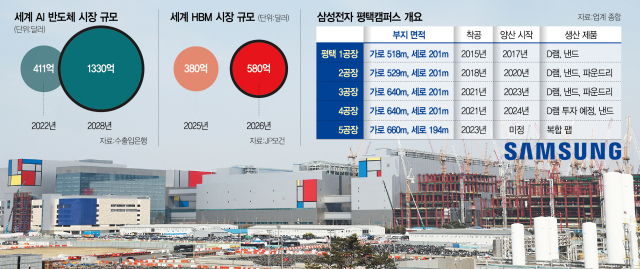

◇폭발하는 AI 수요 잡는다=1일 업계에 따르면 P5는 가로 660m, 세로 194m 부지에 복층 구조로 건설된다. 반도체 생산 규모는 평택캠퍼스에 갖춰진 팹 가운데 단연 최대 규모가 될 것으로 보인다. 기존 평택 공장에는 총 4개의 클린룸을 설치할 수 있었지만 P5는 이보다 2배 많은 최대 8개의 클린룸이 들어설 것으로 전망된다.

삼성전자가 이런 초대형 팹 건립을 주저하지 않은 주요한 이유는 향후 몇 년간 AI 칩 수요가 현재보다 기하급수적으로 커질 가능성이 높기 때문이다. 최근 세계 주요국에서는 AI 경쟁력을 강화하기 위해 천문학적인 투자를 하고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 앞으로 4년간 최대 5000억 달러(약 700조 원)를 쏟아붓는 ‘스타게이트’ AI 프로젝트를 가동했고 이재명 정부 역시 정권이 출범하자마자 SK그룹과 아마존웹서비스(AWS)가 울산에 7조 원을 투자해 만드는 AI 데이터센터 출범식 현장으로 달려가 AI 인프라의 중요성을 강조했다.

폭발적으로 증가하는 AI용 데이터를 연산하기 위해 필요한 반도체 칩도 덩달아 늘어날 것으로 보인다. 한국수출입은행에 따르면 AI 반도체 시장 규모는 2022년 411억 달러(약 55조 6452억 원)에서 2028년 1330억 달러(약 180조 원)로 연평균 21.6% 성장할 것으로 전망된다.

삼성전자는 SK하이닉스(000660)·마이크론과 함께 AI 핵심 메모리로 지목되는 고대역폭메모리(HBM)를 만들고 리벨리온 등 AI 데이터센터용 칩을 설계하는 팹리스들의 칩을 위탁 생산할 수 있는 파운드리 기술도 보유하고 있다. 이에 따라 삼성전자 반도체(DS) 부문 경영진은 점차 가시화하는 미래 먹거리를 놓치지 않기 위해 대형 팹 건설 재개를 결정한 것으로 보인다. 한 업계 관계자는 “AI 데이터센터 투자가 사그라들 기미가 보이지 않자 더이상 P5 건설을 미뤄서는 안 된다는 삼성 내부 목소리가 커졌다”고 설명했다.

◇수율 개선에 ‘자신감’…용인 팹도 가시권=삼성전자의 기술 경쟁력 회복도 P5 건설 재개 결정에 힘을 보탰다. 삼성은 지난해 전체 D램 개발 일정이 경쟁사보다 늦춰질 수 있는 위험을 감수하고 최신 D램인 10㎚(나노미터·10억분의 1m)급 6세대 D램 재설계라는 초강수를 뒀다.

최근 삼성전자는 이 개선 제품의 성능·수율이 눈에 띄게 개선된 것을 확인하고 내부에서 양산 승인(PRA) 결정까지 내린 것으로 알려졌다. 업계 최초로 10나노급 6세대 D램을 쌓아서 만드는 6세대 HBM(HBM4)을 계획대로 연내에 개발할 수 있을 것이라는 분석까지 나올 정도다.

이러한 기술 경쟁력 회복세를 바탕으로 내년 P5 외관 공사와 함께 평택 4공장의 빈 공간에도 다수의 반도체 장비를 설치할 것으로 보인다. 메모리 업계 관계자는 “삼성전자는 메모리 업계에서 풍부한 자본과 생산 능력을 바탕으로 ‘규모의 경제’를 실현해 라이벌 업체들을 압도해왔다”며 “최근 D램 기술이 눈에 띄게 개선된 만큼 조만간 이 전략을 구사할 것”이라고 전망했다.

삼성전자가 용인 반도체 클러스터 프로젝트에 속도를 낼 수 있다는 관측도 나온다. 삼성전자는 내년부터 360조 원을 투자해 경기 용인시 처인구 일대에 6개의 반도체 공장을 순차적으로 건설할 계획이다. 삼성전자가 P5 건립을 마치면 다음 차례는 바로 옆 평택 6공장(P6)이지만 이를 건너뛰고 바로 용인에서 첫 삽을 뜰 수 있다는 것이다. 업계 관계자는 “P6 건설에 필요한 자재를 보관할 공간이 마땅치 않아 용인으로 직행하는 시나리오도 검토 중”이라고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >