중국 전기차·배터리 업계의 해외 투자 규모가 최초로 중국 내 투자 규모를 넘어섰다. 중국 업계가 과잉생산의 여파로 저가 출혈경쟁이 격화하자 밀어내기 식으로 해외 진출에 나선 결과라는 분석이 나온다. 전 세계 시장에 저가 제품을 쏟아내는 중국의 디플레이션 수출이 가속페달을 밟을 것이라는 우려도 커지고 있다.

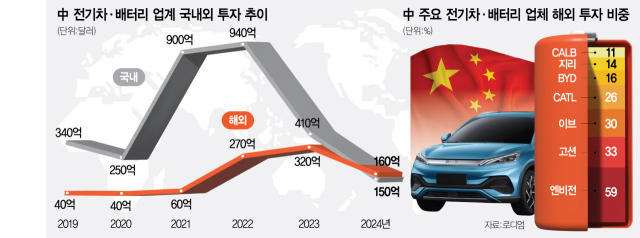

19일 시장조사 업체 로디엄에 따르면 지난해 중국 전기차·배터리 업계의 해외 투자액은 총 160억 달러로 국내 투자액(150억 달러)보다 많았다. 11년 전인 2014년만 해도 전무했던 해외 투자액은 2022년(270억 달러)과 2023년(320억 달러) 크게 늘어나 지난해 국내 투자액을 처음으로 추월하는 골든크로스를 이뤘다. 로디엄 측은 “중국 업계가 그간 투자의 80% 이상을 국내에 집중해온 것을 감안하면 (지난해는) 역사적인 전환점”이라고 짚었다.

배터리 분야가 전체의 74%를 차지하며 중국의 해외 투자를 주도했다. 최근에는 전기차 조립 분야에서도 해외 진출 속도를 빠르게 높이고 있다. 중국의 해외 전기차·배터리 투자가 급증한 것은 보호무역주의 확산으로 무역 장벽이 높아지고 있는 것과 연관이 있다는 분석이다. 로디엄은 “미국을 포함해 각국이 자국 생산을 강조하자 중국도 그 흐름에 동참한 것”이라고 진단했다.

무엇보다 포화 상태에 이른 중국 시장이 근본적인 원인으로 지목된다. 중국에서는 심각한 과잉생산이 불러온 네이쥐안(출혈 경쟁)이 위험 수위에 다다랐다는 평가가 대체적이다. 현지 시장에서 판매되고 있는 ‘(주행거리) 0㎞ 중고차’가 중국의 저가 출혈경쟁을 상징적으로 보여주고 있다. 전기차 회사들이 앞다퉈 ‘폭탄 세일’에 나섰음에도 재고가 쌓이자 새 차가 중고차로 둔갑해 판매되고 있는 실정이다.

중국 업계의 해외 사업 여건은 국내 사업과 비교해 좋지 않다. 중국 전기차 업계에 따르면 해외 프로젝트 가운데 현재까지 실제 운영을 시작한 비율은 25%로 국내 사업(45%)의 절반 수준에 그치고, 착공 기간도 중국 내에서는 3~12개월이면 가능하지만 외국은 10개월에서 길면 2년 이상 걸린다. 단적인 예로 중국 전기차의 대표 주자인 비야디(BYD)는 지난달 남미 브라질에 해외 첫 생산기지를 세우고 본격적인 가동에 들어갔지만 멕시코 공장 신설 계획은 무기한 연기됐다. 로디엄은 “BYD의 사례는 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 영향도 고려한 결정”이라며 “해외 사업이 국제 정세 리스크에 노출됐다는 것”이라고 분석했다. 저가 생산 문제는 무역 협상을 진행 중인 미국과 중국 간 핵심 무역 의제이기도 하다.

전문가들은 중국 업계가 녹록지 않은 해외 사업에 등 떠밀려 나서야 할 정도로 자국 시장 전망이 암울하다는 진단을 내놓고 있다. 외신들은 중국 전기차·배터리 국내 투자 규모가 2022년 940억 달러(약 130조 5940억 원)로 치솟았다가 지난해 150억 달러로 6분의 1 수준으로 쪼그라든 것도 중국 업계의 브레이크 없는 투자 확대 결과로 보고 있다. 글로벌 컨설팅 업체 앨릭스파트너스는 “중국에서 전기차와 플러그인하이브리드차를 판매하는 129개 업체 중 2030년까지 살아남는 브랜드는 15개에 불과할 것”이라고 전망했다.

이 같은 밀어내기식 해외 투자는 결국 해당 산업의 자멸로도 이어질 수 있다는 목소리가 나온다. 유럽과 동남아시아 등으로 중국산 저가 전기차가 물 밀듯이 들어오면서 산업 생태계가 망가지는 등 부작용이 뒤따를 수밖에 없다. 시장조사 업체 자토다이내믹스에 따르면 올 상반기 중국 업체들의 유럽 시장 점유율은 1년 전보다 두 배가량 증가했다. 블룸버그는 “(중국 전기차·배터리는) 글로벌 수요 불균형, 세계시장에서의 반발 등 다양한 저항에 부딪히고 있다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mryesandno@sedaily.com

mryesandno@sedaily.com