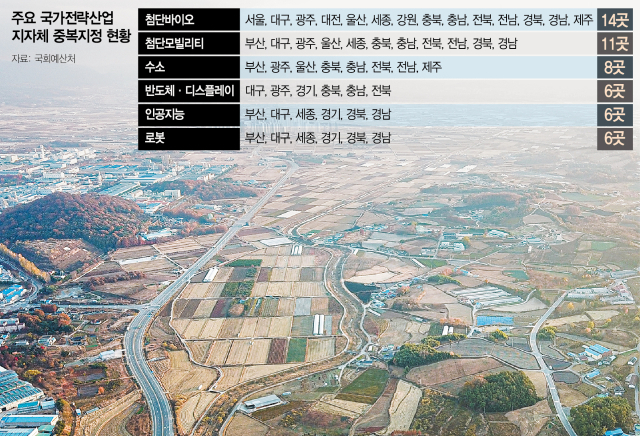

정부가 미래 먹거리 산업 육성을 위해 국가전략산업을 지원하고 있지만 특화 지역으로 여러 광역지방자치단체가 중복 지정돼 정책 효과가 떨어진다는 지적이 나왔다. 실제 첨단 바이오 산업은 총 17개 시도 중 14곳에서 전략산업으로 지정돼 있었고 정부가 첨단 모빌리티 산업 특화 지역으로 지정한 광역지자체도 11곳에 달했다. 한정적 국가 재원이 여러 곳으로 흩어져 효율적으로 쓰이지 못하고 있다는 의미다.

산업연구원은 21일 ‘국가첨단산업과 연계한 지역 대표 전략산업 선정 방안’ 보고서를 통해 “국가 차원에서 전략적이고 집중적으로 미래 먹거리에 투자하기 위해 지역별로 분야 설정이 필요하다”고 강조했다. 한 산업을 여러 지자체에 중복 지정해 정책 역량을 분산하기보다 성장성이 높은 지역을 선별해 투자를 집중하자는 뜻이다.

정부는 국가전략기술 육성에 관한 특별법에 따라 외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제와 산업에 미치는 영향력이 큰 미래 산업을 별도로 지정해 지원하고 있다. 설비투자와 연구개발(R&D)에 대한 세제 혜택을 제공하고 인력 양성에 필요한 인프라를 조성해주는 방식이다.

문제는 국가전략기술을 키우기 위해 특화 단지를 지정하는 과정에서 다수의 지자체가 중복 선정된다는 점이다. 실제 첨단 바이오 산업의 경우 서울·대구·광주·충북·충남 등 14곳에서 전략산업으로 지정됐다. 첨단 모빌리티 산업 전략 지역으로 선정된 곳도 부산·대구·광주·세종·전북·전남 등 11곳에 달했다. 수소 산업은 8곳에서, 반도체·디스플레이, 인공지능(AI), 첨단로봇은 각각 6곳에서 전략산업으로 지정돼 있다. 뿐만 아니라 서로 인접한 충북과 충남에 지정된 전략산업은 반도체·디스플레이, 2차전지, 첨단 모빌리티, 첨단 바이오, 수소, AI로 완전히 같아 지역별 특성도 제대로 살리지 못하는 것으로 나타났다.

이처럼 전략산업 지정이 남발되는 것은 국가전략산업을 육성하는 특구를 여러 부처가 동시에 조성하기 때문이다. 국회예산정책처에 따르면 산업통상자원부는 국가전략산업별로 ‘지역혁신클러스터’를 지정하고 과학기술정보통신부는 각 지자체에 ‘국가전략산업 연구개발 특구’를 만든다. 중소벤처기업부는 국가전략산업 관련 중소기업 육성을 위한 ‘규제자유특구’를 운영한다. 게다가 각 지자체도 자체적으로 국가전략산업을 키우기 위한 특구를 만들 수 있다.

손동희 예정처 예산분석관은 “시도별 주요 산업 생산액과 입지계수를 따져봤을 때 주력 산업과 연관성이 높지 않은 측면이 있다”며 “주력 산업을 정할 때 각 지역의 기존 산업과의 연계성과 집적 효과에 대한 면밀한 검토가 필요하다”고 지적했다.

산업연구원은 이를 넘어 지역별 주력 국가전략산업을 지정하기 위한 구체적인 정량 지표를 만들어야 한다고 주장했다. △전략산업의 지역 특화도 △최근 3년 전략산업의 성장률 △주요 기업의 투자 현황 △지자체 정책과의 정합성 △지역 내 대학·연구소 보유 정도 등을 수치화해 5점 만점 척도로 평가하자는 내용이다.

산업연은 불가피하게 같은 산업을 여러 곳에 지정해야 할 경우 산업 분야를 세분화해 지역별로 특화하자는 방안도 대안으로 제시했다. 각 국가전략기술은 지원받을 수 있는 중점 기술이 별도로 명시돼 있는데 이 중점 기술별로 특화시키는 방식으로 지역별 특색을 살릴 수 있다는 이야기다. 예를 들어 2차전지의 중점 기술은 △리튬이온전지 및 핵심 소재 △2차전지 모듈·시스템 △차세대 2차전지 소재·셀 △2차전지 재사용·재활용 등으로 나뉘는데 각 중점 기술별로 특화 단지를 만들 수 있다는 이야기다. 산업의 특성을 고려해 중분류를 만드는 방식도 있다. 반도체의 경우 소재·부품·장비, 패키징, 기술 R&D 등 분야를 나눠 특화시킬 수 있다는 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com