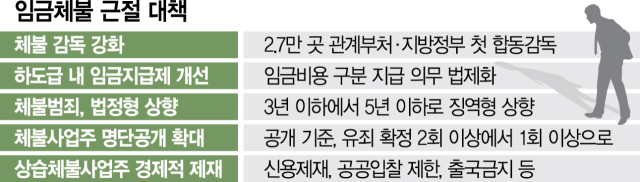

앞으로 임금체불 범죄에 대한 법정형이 3년 이하 징역형에서 5년 이하 징역형으로 높아진다. 악의적인 상습 임금체불 사업주는 공공입찰이 제한되고 근로자는 체불임금의 3배까지 손해배상 청구를 할 수 있다. 정부는 임금체불을 심각한 범죄로 보고 근절을 위해 강력한 제재에 나설 방침이다.

고용노동부는 2일 관계부처와 이 같은 내용을 골자로 한 임금체불 근절 대책을 발표했다. 김영훈 노동부 장관은 “임금체불은 노동자와 그 가족의 삶을 위협하는 임금 절도”라며 “오늘 대책은 ‘온 나라가 임금체불을 반드시 줄인다’는 정부의 강력한 의지”라고 말했다.

임금체불액은 지난해 2조 448억 원으로 사상 첫 2조 원을 넘었다. 경기 부진에 악성 체불 사업주가 늘어난 결과라는 해석이 나온다. 상습 체불 사업주는 전체 체불 사업주의 약 13%에 불과하다. 하지만 이들의 체불액은 전체 체불액의 70%다. 다단계 하도급처럼 체불이 일어나기 쉬운 산업구조도 체불 규모를 늘린 요인으로 지적된다.

정부는 임기 내 임금체불 규모를 지난해의 절반 수준인 1조 원으로 낮추기로 했다. 동시에 임금체불 청산율을 95%까지 올리겠다는 목표를 세웠다.

대책은 크게 세 가지다. 노동부는 올해 임금체불 감독을 기존 계획보다 약 두 배 늘린다. 관계부처·지방정부와 첫 합동 감독도 나선다. 올해 10월부터는 상습 체불 사업주에 대한 신용 제재, 공공입찰 제한 등 경제적 제재 강화안이 담긴 근로기준법 개정안도 시행된다. 임금체불 명단 공개 사업주는 체불 청산 때까지 출국을 못 할 수 있다. 또 상습 체불로 손해를 입은 근로자는 법원에 임금체불 금액의 3배 이내 손해배상도 청구할 수 있다.

정부는 하도급 내 임금 지급 구조를 손보기로 했다. 원도급사가 하도급에 근로자 임금을 포함해 통째로 대금을 지급하는 관행이 하도급 근로자의 임금체불을 만들기 쉽다는 지적을 받아들였다. 정부는 하도급 내 임금 비용 구분 지급 의무를 법제화하고 공공 부문에서 시행 중인 전자 대금 지급시스템을 민간 부문에도 확대하기로 했다.

대책의 핵심은 상습 체불에 대한 제재 강화다. 정부는 근로기준법상 3년 이하 징역형이던 체불 범죄 법정형을 5년 이하 징역형으로 상향할 방침이다. 또 체불 사업주를 일반에 알리는 명단 공개 기준도 완화된다. 현행은 3년 이내 2회 이상 유죄가 확정된 사업주를 공개한다. 하지만 앞으로는 1회 이상 유죄가 확정되더라도 공개 명단에 오른다. 명단 공개 사업주는 체불 시 과태료나 과징금도 내야 한다. 또 명단 공개 사업주는 다시 체불을 하면 반의사불벌까지 제외된다. 반의사불벌이란 피해자가 원하지 않으면 처벌을 할 수 없는 법리로 임금체불에 적용된다.

정부는 범정부 임금체불 근절 태스크포스(TF)를 꾸려 이번 대책을 점검하고 보완할 방침이다. TF는 김 장관이 주재하고 기획재정부를 비롯해 관계부처 차관이 참석한다. 이재명 대통령은 이날 국무회의에서 임금체불과 관련해 “처벌과 제재가 약해서 그렇다”며 “임금체불에 대해서는 엄벌해야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com