#발효와 발효차 사이의 궁금증

발효식품은 우리에게 매우 익숙합니다. 전통적으로 한국을 대표하는 음식이라면 김치와 장류 등 발효음식을 들었죠. 지금은 우리 밥상의 상황이 많이 바뀌어서 좀 그렇지만요. 발효는 미생물과 균류를 이용해 유용한 물질을 얻어내는 과정입니다. 세계인들이 먹는 음식 가운데 3분의 1 가량도 발효음식이라고 하죠. 그만큼 발효라는 방법은 인간이 음식을 조리하는 방법으로 널리 이용했던 거죠.

그런데 차에서 발효라고 한다면, 이와 같은 숙성발효가 아니라는 겁니다. 현재 녹차와 홍차, 오룡차 등을 구분하는 기준이 발효 정도에 따른 것이지만, 여기서 발효는 산화발효(oxidative fermentation·酸化醱酵)를 말하죠. 산화라는 방식을 이용하면서 관습적으로 발효라는 용어를 사용하고 있는 셈인데요, 차가 다양한 모습으로 발전하는데 산화발효가 나름의 기준이 되었기 때문입니다. 명나라 이전까지는 대부분 약(弱) 발효차 중심이었습니다. 우리가 알고 있는 녹차 종류였죠. 당시는 약간의 살청을 하고 이를 덩이 지어 단차(團茶)를 만들었던 것이죠.

그런데 차를 만드는 기법에 큰 변화가 생깁니다. 약발효 중심에서 다양한 산화발효로 변하지 않으면 안 되는 상황이 연출된 거죠. 명나라를 세웠던 주원장이 제차방식과 관련해 내린 칙령 때문에 생긴 변화였습니다. 주원장은 황제가 되면서 덩이를 짓던 ‘단차(團茶)’ 방식에서, 덩이를 짓지 말고 ‘산차(散茶)’로 마시라는 칙령을 내립니다. 차를 만드는 형태의 변화는 기존의 약발효 중심의 제작 방식에도 영향을 끼치게 되죠. 여기에 재료로 사용하는 찻잎의 조건도 달라져야 했고, 제차 방법도 달라져야 했겠죠. 이와 관련 지극히 어려운 실험들이 진행됩니다. 드디어 명나라 전 시기를 거치고 청나라 초기에 이르러, 산화발효와 관련한 다양한 차들이 완성되죠. 이른바 완전 발효차인 홍차와 반(半)발효차인 우롱차 계열의 발효차가 등장하게 됩니다.

이와 달리 윈난의 보이차는 중원의 상황과는 관계없이 진행됐습니다. 미생물을 이용한 발효차로서 명나라 시기에도 여전히 덩이를 진 긴차(緊茶) 형태를 유지했는데요. 미생물 발효를 위해 그랬지만, 정치적인 이유도 있었습니다. 윈난은 일찍이 후한시기 제갈량의 남정(南征) 때부터 중원과 여러 관계가 있었는데, 차의 경전이라 불리는 <차경(茶經)>에는 윈난 보이차에 대한 기록은 없습니다. 당나라 시기 윈난은 독립적인 국가였죠. 보이차라는 이름이 세계에 알려지기 시작한 것은 원나라 무렵으로, 원나라가 윈난에 ‘보일부(步日部)’를 설치하면서 시작됐는데요. 그러다가 명나라 때 윈난은 다시 소수민족에 의해 자치적으로 운영되었고, 청나라 때 윈난에 대한 직할 통치가 시작되면서 이 시기에 보이차가 정식 공차로 선정됩니다.

#미생물 발효차의 등장

산화 발효차는 미생물 발효차와 같이 발효라는 용어를 사용하지만, 이 둘 사이에는 다른 관점이 적용됩니다. 전자는 숙성과 발효를 어떻게 정지시키고, 정지된 상태를 어떻게 유지할 것인가가 초점이었고, 후자는 관점이 달라지죠. 찻잎이 충분히 숙성할 수 있는 조건을 만들어주는 게 중요했고, 미생물이 찻잎에 안착해서 발효를 진행할 수 있도록 환경을 조성하는 게 관건이었습니다. 보이차는 제차공정이 끝나고 보관할 때도 자연 보관을 하는데요, 계속해서 발효가 진행될 수 있는 조건이 필요했던 것이죠. 이렇게 미생물을 매개로 발효를 진행시켰던 차를 후(後)발효차라 했고, 대표적인 차가 윈난의 보이차였습니다.

윈난에서 후(後)발효차가 가능했던 데는 몇 가지 조건이 있었습니다. 기후와 토양 조건이 있었고, 윈난의 교목종 차나무와 그 찻잎이 후발효에 어울렸죠. 또한 차나무를 재배하고 차를 만드는 문화에 익숙했던 사람들이 있었습니다. 현재 보이차 주요 산지는 윈난의 남쪽 시쐉반나(西雙版納) 일대이며, 여기에는 하니족(哈尼族)·포랑족(布朗族)·이족(이族)·기락족(基諾族) 등 산상에서 생활하는 소수민족 마을이 있습니다. 그들이 사는 산상마을에는 수백 년 수령의 차나무들이 수 백만 평 규모의 차원으로 곳곳에 조성돼 있죠. 명나라 시기에 윈난 남쪽에 큰 차산(茶山)이 15개나 됐고, 여기에 조성된 차원이 2,000만평 규모였다는 기록이 있었으니, 그들은 이미 오래 전부터 차를 즐겨 마셨던 셈이죠.

보이차는 18세기 초에 공차로 선정되고, 그 뒤 약 200년 사이에 중국인만이 아니라 세계인들에게 최고의 차로 이름을 떨치게 됩니다. 무엇보다 뛰어난 보건과 약리 작용 덕분이었죠. <본초강목습유>, <사모채방> <물리소지식>, <백초경> 등 전통적인 기록 이외에도 동서양의 근대의학 기관에서 보이차의 영양과 약효에 대한 연구 그리고 이를 실용화한 사례들이 매우 많았습니다.

청나라 오대훈(吳大勳)이 지은 <진남문견록>의 예를 들면 “(보이차는) 음식을 소화시키고 기를 다스린다. 쌓인 것을 없애고 풍증과 한증을 거둔다. 최고로 유익한 물건이다”라고 했는데요. 보이차는 기운을 내려주는 역할을 했으니 냉한 것을 다스려 몸을 따뜻하게 하는데 최고였죠. 온기가 늘 배에 머물게 되니 냉정하지 않으면서도 차분함을 유지하는데 도움을 주었던 것이죠. 프랑스 파리의 성안토니오병원에서 진행한 임상실험도 있었지만, 프랑스는 자신들의 이름으로 된 보이차, 즉 법국타차(法國타茶)를 제작 주문하기도 했습니다.

미생물 발효차는 약리작용 외에 풍미도 남달랐습니다. 이를 월진월향(越陳越香)이라고 했는데, 숙성의 시간이 깊어질수록 차의 풍미는 더욱 깊어졌던 것이죠. ‘보이일세정’이라 하여, 보이차는 한 세대가 같이 정을 나누는 차라고도 했었죠. 그렇게 보이차가 숙성되기 위해서는 무수한 세월을 지나야 했었습니다.

#보이차의 현실적인 진화

보이차를 만드는 과정에서 미생물을 자리잡게 하는 데는 대개 자연적인 요소를 이용했었습니다. 그렇게 갓 만들어진 보이차는 보이차가 될 가능성을 가진 차였고, 아직 보이차가 된 것은 아니었죠. 미생물이 차에 자리를 잡아가는 숙성의 세월을 지난 뒤에야 비로소 보이차가 되는 것이죠. 그래서 차를 숙성시키는 보이차의 보관은 차를 만드는 또 하나의 과정이기도 했습니다. 이렇게 미생물 발효를 위해 필요한 오랜 숙성의 시간은 보이차의 특징이지만, 약점이기도 했죠.

보이차도 현실에서 변하게 됩니다. 숙성의 시간을 단축하거나 발효를 촉진하는 방법이 필요했을 것입니다. 그에 따라 제작과 보관에서 진일보한 방법들이 등장하게 됩니다. 먼저 인공적인 열을 이용해 후발효를 촉진하는 방법이 이용되죠. 그러면서 보이차는 제작 방법에 따라 생차(生茶)와 숙차(熟茶)로 구분됩니다. 자연적인 방법을 이용해 후 발효를 진행하는 생차와, 인공적인 열을 이용해 후발효를 촉진하는 숙차로 각각 개념이 조정되죠.

특히 쾌속발효와 관련한 숙차 보이차는 이후 진화를 거듭하게 되는데요. 약간의 인공적인 열을 이용했던 전통 숙차와 달리, 생산량을 높이고 보다 쾌속으로 발효를 진행하기 위해 1970년대 초에 광동식 흑차 방식을 응용한 악퇴(渥堆) 방식이 등장합니다. 2000년대 중반에 이르러서는 기존 악퇴 방식의 숙차가 퇴출되고 배양된 균을 주입하는 현대식 숙차 기법이 등장하기도 했죠. 보관에서도 발효 속도를 조절하는 다양한 보관 과학이 등장했습니다. 건창(乾倉)과 습창(濕倉)에 이어 전자창(電子倉)과 같은 용어들이 등장했죠. 어쨌든 보이차의 숙성 발효와 관련한 방법론은 여전히 진화 중에 있습니다.

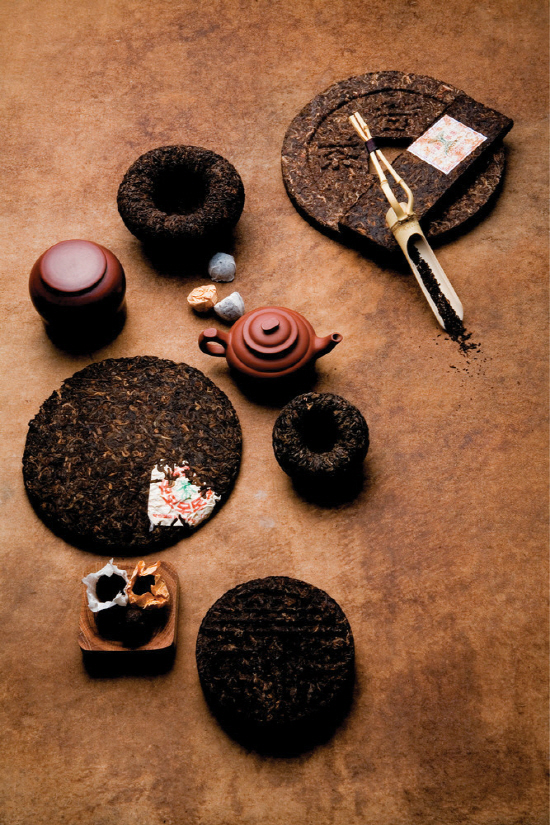

시장에서 상품으로 만나는 보이차는 여러 형태에 여러 이름으로 있습니다. 떡처럼 둥근 모양, 벽돌 혹은 만두처럼 된 것 등 형태도 다양하죠. 상품 이름도 다양합니다. 어디서는 호급(號級)이라 하고, 어디서는 인급(印級)이라 하고, 어디서는 중차패(中茶牌)에 ‘7432’와 ‘8582’ 등 번호차(番號茶)도 있습니다. 모두 보이차의 이력을 나타내는 표기법이었죠. 2000년대 들어서면서 중국이 시장경제에 익숙해졌고, 그러면서 보이차를 상품으로 표기하는 방법으로 개성 있는 디자인이 등장하고 있는데요. 차의 이력을 얼마나 잘 표현하는 지는 다른 문제라 할 것입니다.

보이차의 핵심은 미생물을 이용한 숙성 발효라는 것! 이것이 보이차의 품질을 좌우하기에, 이를 이해하기 위해서 보이차 이력(履歷)에는 반드시 몇 가지 표기사항이 있어야 하겠죠. 차 산지와 제작 시기가 표현되어야 하고, 제작 방법에서 생차와 숙차 그리고 이를 응용한 반생반숙차(半生半熟茶)에 대한 구분이 있어야 하겠죠. 그리고 어디서 어떤 방식으로 보관했는가에 대한 설명도 있어야 할 것입니다.

보이차 덩어리는 또 하나의 생명이 살고 있는 작은 세계입니다. 마치 독 안에서 발효되고 있는 된장과 같습니다. 각 집마다 된장이 다르듯이, 보이차도 집집마다 다르게 숙성되기 마련입니다. 그 해에 유행할 균들에 대항할 수 있는 유익한 균을 양성했던 된장처럼, 보이차 안에서 숙성되는 미생물은 사람들에게 면역력을 키워주는 힘이 되기도 했습니다.

보이차는 저 먼 곳 윈난(雲南)이라고 하는, 구름의 남쪽에서 살고 있는 소수민족들이 현대인에게 전하는 선물입니다. 보이차를 이해하고 마시는 시간은 긴 시간과 공간으로 떠나는 여행이기도 합니다. 운치와 품위를 더하는 시간이기도 하죠. 다음 시간에는 보이차를 우리 생활 속으로 보다 가까이 가져와볼까 합니다. 현실적인 관점에서 보이차를 이해하는 방법과 보이차를 우리 몸에 이롭게 쓸 수 있는 다양한 방법을 함께 살펴보시죠. /서해진 한국차문화협동조합 본부장

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >