|

서울에 사는 회사원 김모(28)씨는 2년 전 취직하면서 자전거 출퇴근을 결심했다. 자전거로 직장까지 30분이 채 걸리지 않는 데다 아침저녁으로 바람을 가르고 달리면 하루가 상쾌해지기 때문이었다. 하지만 시간이 갈수록 상쾌함보다는 스트레스가 더 커졌다. 자전거 전용 차로를 달릴 때면 옆으로 자동차가 쌩쌩 지나가 아찔한 적이 한두 번이 아니었다. 차선을 지키며 달리는데도 경적을 울리는 차도 있었다. 차가 무서워 보행자ㆍ자전거 겸용 도로로 가자니 사람들과 부딪힐까 자전거를 마음껏 몰 수 없었다. 김씨는 "계속 이런 식이면 자전거 출퇴근을 관둬야 할 것 같다"며 "이게 시가 말하는 자전거가 존경 받는 도시냐"며 목소리를 높였다.

김씨의 사례는 서울시의 자전거 활성화 정책의 현주소를 잘 보여준다. 자전거를 제대로 탈 수 있는 환경은 만들지 않은 채 자전거 도로만 무리하게 확장하다 보니 실효성이 떨어져 시민들의 불만만 커지고 있다.

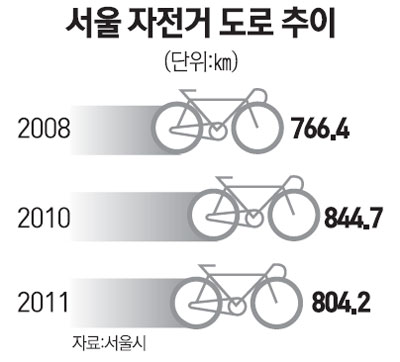

서울시는 2008년 자전거 이용 활성화 종합계획을 세우며 2012년까지 자전거 전용도로를 완비하고 자전거를 통한 출퇴근을 유도하겠다고 밝혔으나 2010년 현재 서울의 자전거 수송 분담률은 2.58%에 불과하다. 당초 목표치(4.4%)에 크게 못 미친 수치다. 2009~2010년에만 자전거 관련 사업에 480억원의 예산을 들였지만 2011년에는 주민들의 반대로 자전거 도로 40.5km를 줄이기도 했다.

도로ㆍ교통 전문가들은 자전거 활성화와 모순되는 자동차 위주 교통 정책이 가장 큰 문제라고 입을 모은다. 심관보 도로교통공단 수석연구원은 "차가 매연을 내뿜는 도로에서 누가 자전거를 타고 싶어 하겠는가"며 "도심에서 자동차를 달리는 데 별다른 규제가 없으니 자전거에 대한 수요가 생기지도 않는다"고 지적했다.

실제로 자동차 이용 억제를 위해 1996년 도입한 도심 혼잡통행료는 남산 1,3호 터널에만 부과하고 있고 요금도 15년 넘게 2,000원을 유지하고 있다. 교통량을 많이 일으키는 시설에 부과하는 교통유발부담금도 22년째 1㎡당 350원으로 제자리다. 시내 차량 제한 속도도 40~60km로 높은 데다 이마저도 단속을 하지 않아 유명무실한 상태다.

신희철 한국교통연구원 자전거연구실장은 은 "탄소 배출을 억제해야 신재생에너지 개발에 대한 수요가 생기듯이 자동차 억제책 없는 자전거 활성화는 공염불에 불과하다" 며"대다수의 선진국 도시들은 강력한 자동차 억제 정책으로 자전거 이용을 유도하고 있다"고 지적했다.

일례로 런던의 경우 도심에 진입하는 모든 차량에 8파운드(약 1만원)의 혼잡료를 물고 있으며 베를린은 시내 도로의 70%를 30km 이하로 속도를 제한하고 있다.

백남철 건설기술연구원 첨단교통연구실장은 "자전거가 교통 수단으로 자리잡으려면 자동차 규제뿐 아니라 자전거 이용 시 교차로 좌ㆍ우회전 지침 등 상세한 가이드라인이 있어야 하고 나아가 자전거 이용 문화에 대한 대대적인 교육ㆍ홍보가 뒷받침돼야 한다"고 주장했다. 자전거 활성화는 도로교통의 패러다임을 바꾸는 일인 만큼 제도ㆍ문화적 인프라를 같이 만들어 나가야 한다는 것이다.

신 연구실장은 "서울은 인구ㆍ지형적 요건 때문에 자전거 활성화가 쉽지 않은 측면이 있다"면서도 "종합적인 인프라를 갖춘 후 대중교통ㆍ자전거 연계 등 실효성 있는 정책부터 차근차근 시행해 나간다면 두 바퀴로 달리는 서울이 불가능하지만은 않다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >