1인당 소득 2만弗 재진입 했다지만…<br>실질 GNI 증가율 성장률 밑돌아<br>高물가에 소득분배율도 떨어져<br>기업은 돈 벌고 개인 삶은 팍팍

한국은행이 매년 내놓는 '국민계정'을 볼 때마다 나오는 단골 레퍼토리가 있다. 국가와 기업의 상황은 좋아졌는데 정작 국민 개개인의 살림살이는 팍팍하다는 것이다. 이제는 지겨운 주제가 됐지만 지난해 우리 경제의 모습도 딱히 달라진 것이 없다.

1인당 소득은 2만달러 시대에 재진입하면서 사실상 '세계 10대 부국'의 축포를 쏘아올렸는데 국민의 호주머니 사정을 보여주는 실질 국민총소득(GNI)은 성장률을 밑돌았다. 소득의 분배 정도까지 크게 나빠졌다. 성장의 과실을 기업이 가져간 것이다. 가계부채와 물가 오름세가 어느 때보다 어깨를 무겁게 짓누른다.

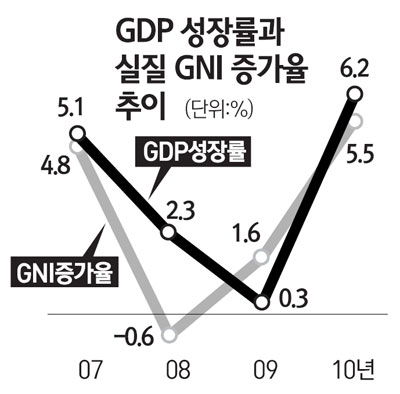

한은이 30일 발표한 '2010년 국민계정(잠정)'을 보면 겉으로 드러난 모습은 아름답다는 표현이 어울릴 정도다. 실질 국내총생산(GDP)은 6.2% 성장하면서 8년 만에 최대치를 기록했다. 민간소비와 설비투자 증가율도 각각 지난 2007년과 2000년 이후 가장 높았다. 덕분에 내수의 성장기여도는 마이너스에서 6.8%로 올라섰다. 고질병이던 수출 일변도의 성장이 내수와 조금이나마 균형추를 맞췄다는 얘기다.

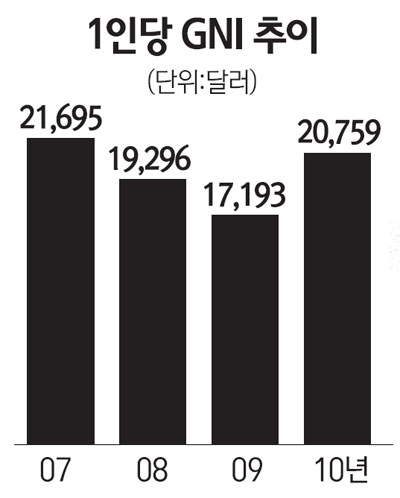

지난해 1인당 GNI는 2만759달러를 기록, 3년 만에 2만달러대에 복귀했다. 명목 GDP 역시 1조143억달러로 전년보다 21.5% 늘어나면서 1조달러대로 돌아왔다.

김영배 한은 경제통계국장은 "인구 2,000만명 이상 국가 중 2만달러를 넘는 나라는 10개국 남짓"이라며 "세계 10대 부국이 됐다는 것으로 해석할 수 있다"고 의미를 추켜세웠다.

국부(國富)가 이처럼 팽창하는데 이상하게도 국민 개개인의 살림살이는 나아진 게 없다. . 실질 GNI 증가율이 5.5%로 GDP 성장률인 6.2%에 못 미친 것이 단적인 예다. 원자재값이 워낙 많이 올라 교역조건이 악화된 탓이다. 실컷 벌어봤자 외국으로 빠져나갔다는 얘기다.

그나마 국내에 들어온 돈도 일반 개인에게는 가지 않았다. 전체 국민소득 가운데 근로자들이 임금으로 가져간 정도를 나타내는 '노동소득분배율'은 크게 나빠졌다. 지난해 분배율은 전년 대비 1.7%포인트 하락한 59.2%로 2004년(58.7%) 이후 가장 낮았다. 하락폭은 1974년 이후 36년 만에 가장 컸다. 외환위기 직후인 1999년(1.6%포인트)보다 더 많이 내려갔다. 금융위기를 거치면서 기업은 돈을 벌었는데 근로자는 과실을 제대로 맛보지 못했다는 말이다.

이러니 저축률이 떨어질 수밖에 없다. 총저축률은 기업 덕분에 32%를 기록하며 전년보다 1.8%포인트나 올라갔는데 개인의 재정상태를 보여주는 순저축률은 3.9%로 전년보다 0.2%포인트 떨어졌다. 가계부채가 800조원에 이르고 물가까지 연일 뜀박질하니 저축할 엄두가 나지 않는 것이다.

"올해 성장률이 4.5%만 되더라도 1인당 소득이 사상 최고치를 기록할 수 있을 것"이라는한은의 설명이 이래저래 씁쓸하게 들린다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >