|

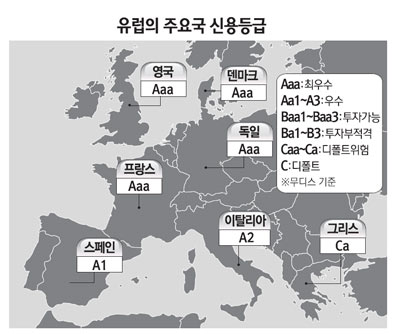

무디스가 28일 유럽연합(EU) 회원국들을 통틀어 국가신용등급 강등을 경고한 것은 현재의 위기상황을 해소할만한 뚜렷한 탈출구가 보이지 않는다고 판단했기 때문이다. 이에 따라 단기간에 유럽 지도자들이 시장을 안정시킬만한 대책을 내놓지 않는다면 글로벌시장에 신용등급 강등 쓰나미라는 최악의 사태가 닥쳐올 가능성도 배제할 수 없게 됐다. 무디스는 특히 그리스와 이탈리아를 겨냥해 "유로존(유로화 사용 17개국)에서 2개국 이상이 채무불이행(디폴트)에 빠져들 수 있다"면서 "이 같은 연쇄 디폴트는 유로존 이탈 가능성을 한층 높이는 결과를 초래한다"고 설명했다. 그동안 관측으로만 나돌던 유로존 연쇄 이탈 시나리오를 무디스가 공식적으로 제기했다는 점에서 시장에 미칠 파장은 만만치 않을 것으로 보인다. 하지만 이번 신용등급 재조정이 내년 1ㆍ4분기에 이뤄진다는 점에서 앞으로 각국이 공통의 위기의식을 갖고 본격적인 해법 마련을 촉진할 수 있는 계기로 작용할 것이라는 관측도 나오고 있다. 이처럼 벼랑 끝으로 내몰린 유럽 각국은 시장의 신뢰를 회복할 수 있는 대책을 내놓기 위해 부산한 움직임을 보이고 있다. 28일 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 독일과 프랑스는 역내 국가 간 재정통합을 위한 별도의 '재정 조약'을 체결하는 작업에 착수했다. 조약을 통해 유럽중앙은행(ECB)의 채권시장 본격 개입을 이끌어내겠다는 게 독일과 프랑스의 복안이다. 조약의 구체적인 내용은 아직 합의되지 않았지만 법적 구속력이 있는 별도의 기구를 창설해 각 국의 연간 재정 적자와 같은 재무 지표를 들여다보고, 목표치를 달성하지 못하는 나라에는 자동 페널티를 주는 내용이 조약의 핵심 골자인 것으로 알려졌다. 한 마디로 나라 별 재정 정책을 통합 관리하는 컨트롤 타워를 만들겠다는 것이다. 볼프강 쇼이블레 독일 재무장관은 방송과의 인터뷰에서 "유로화를 사용하는 회원국들이 안정연합(Stability Union)을 만들어 위기에 대응해야 한다"고 밝혔고 발레리 페크레스 프랑스 예산장관 역시 이날 "시장의 진정한 신뢰를 얻기 위해 실질적 제재가 가능한 새로운 형태의 재정 지배기구를 만들어야 한다"고 강조했다. 이 재정조약의 윤곽은 내달 9일 열리는 EU 정상회담에 앞서 공개된 후 이르면 내년 초부터 발효될 계획인 것으로 알려졌다. 영국과 같은 비(非) 유로존 국가에게도 문호를 개방하되 상황의 여의치 않을 경우 설립에 동의하는 8~10개국만 참여할 가능성도 있다고 로이터는 이날 전했다. 독일과 프랑스가 재정조약 설립에 기대를 거는 이유는 이를 통해 유럽중앙은행(ECB)의 채권 시장 개입이 이뤄질 수 있을 것으로 보고 있기 때문이다. 전문가들은 1조유로 규모로 확충하기로 한 유럽재정안정화기금(EFSF)도 현재 위기를 진화하기에는 역부족인 것으로 분석하면서 ECB만이 유일한 소방수가 될 것으로 전망하고 있다. 하지만 이러한 시나리오가 결국 성사되기는 어려울 것이란 비관론도 만만치 않다. 파이낸셜타임스(FT)는 "이 같은 조약이 사실상 EU를 해체할 것이란 반론이 나오고 있는데다 조약에 편입되지 못한 유로존 국가는 국채 금리가 폭등할 가능성도 크다"며 "또한 채권 매입에 완강히 반대하는 ECB 고위 인사들을 설득하는 것 또한 쉽지 않은 작업이 될 것"이라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >