구글·애플·샤넬 등 정확한 회계정보를 공개하지 않았던 외국계 국내법인(유한회사)의 정보공개를 위해 외부감사법을 개정했지만 여전히 이들 유한회사가 빠져나갈 구멍이 남아 있다는 지적이 제기된다.

12일 금융당국 등에 따르면 유한회사는 개정 외감법에 따라 내년 11월부터 외부감사 대상이 된다. 지난해 전면 개정돼 올해 11월 시행을 앞둔 주식회사 외감법의 핵심은 외부감사 대상에 유한회사를 포함한 것이다. 다수의 다국적 기업이 실적 공개, 경영상황 공시 등 감시 의무가 없는 유한회사 형태로 국내 지점을 세워놓고 이익을 본사로 퍼 나르는 ‘창구’ 역할을 한다는 비판이 거셌고 결국 법 전면 개정으로 이어졌다. 그러나 사각지대가 완전히 사라졌다고 보기는 어렵다. 꼼수를 부릴 만한 여지가 아직 남아 있기 때문이다.

법 개정에 따라 정부와 기업 모두 준비기간이 필요한 만큼 1년의 유예기간을 두며 시행은 내년 11월부터다. 금융위원회 태스크포스(TF)는 시행령 개정 작업을 통해 소규모 기업은 외감 대상에서 제외하는 방안을 논의하고 있다. 현재 자산총액 120억원 이하, 종업원 수 300명 이하는 외감 대상에서 제외되는 방안이 유력하게 검토되고 있다.

그러나 이 경우 유한회사 총 2만7,860개(2016년 국세청 집계 기준) 중 2,500여개, 즉 9%의 소수 유한회사만 새로 외감 대상에 편입될 것으로 추산된다. 감시망이 촘촘해졌다고 보기에는 불충분하다. 지난 8일 유한회사 외감 강화 관련 국회 토론회에서 방효창 경제정의실천연합 위원장은 “(다국적 기업이) 자산을 축소하거나 종업원 수를 줄여 빠져나갈 수 있다”고 지적했다. 선진국인 영국(자산 46억원, 종업원 50인 이하)이나 독일(자산 74억원, 종업원 50인 이하)도 자산·종업원 등 기준을 두고 있지만 우리보다 기준이 엄격하다.

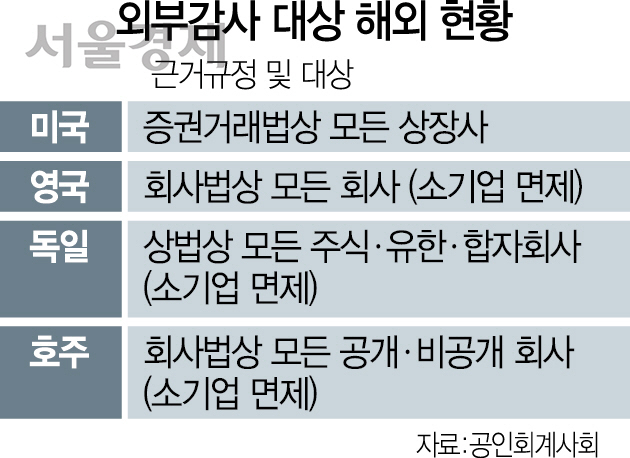

근본적으로 외국은 주식회사·유한회사같이 한정을 두지 않고 회사의 형태와 무관하게 모두 외감을 의무화하고 있다. 미국은 증권거래법, 영국과 싱가포르·호주는 회사법상, 독일과 일본은 상법상 모든 회사를 외감 대상으로 둔다. 그러나 개정 외감법은 상법상 유한책임회사·합자회사를 외감 대상에서 제외했다. 회계 업계 관계자는 “다국적 기업이 회사 형태를 바꿔 빠져나갈 소지도 있다”고 지적했다.

/조양준기자 mryesandno@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mryesandno@sedaily.com

mryesandno@sedaily.com