인공지능(AI) 벤처를 경영하는 이모 사장은 중소벤처기업부 산하 중소기업기술정보진흥원의 국가 연구개발(R&D) 과제 공모에 참여해 수억 원을 지원받았다. 하지만 ‘성공하지 않으면 페널티를 받게 된다’는 강박관념에 일부러 목표치를 낮춰 제시했다. 그는 “연구가 엉뚱한 방향으로 흐르거나 실패해도 열심히 연구했다면 가치가 있는데 공무원이나 공공기관은 면책에만 신경을 쓴다”며 “성실실패를 인정해야 도전하는 연구문화가 정착될 것”이라고 힘줘 말했다.

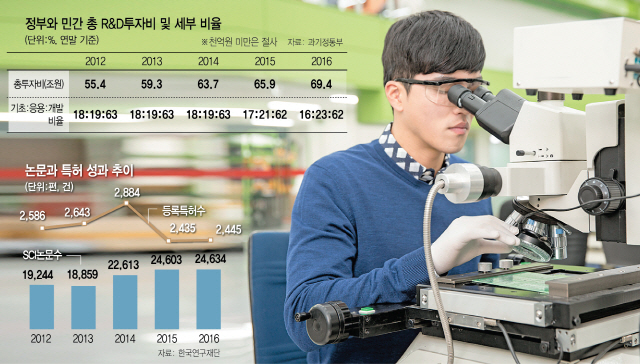

지난해 19조4,000억원의 R&D 예산 중 각각 7조9,000억원과 4조4,000억원을 지원받은 정부 출연 연구기관 연구원과 대학교수들도 서류상 과제 성공에 목을 맨다. 출연연조차 잡다한 과제를 수행해 인건비를 벌충하는 연구과제 중심 연구비 지원 시스템(PBS) 예산 비중이 절반가량이나 된다. 단기 현안·이슈에 매달리게 되는 구조다. 응용·개발연구 예산도 받지만 기초과학 예산을 대거 지원받는 교수들 역시 마찬가지다. 4조1,000억원을 지원받은 기업도 예외가 아니다. 지난해 R&D 예산 중 기초연구는 5조4,000억원, 응용연구는 3조원, 개발연구는 5조1,000억원이었다.

지난해 6만개가 넘은 정부의 R&D 과제 중 ‘성공’으로 평가됐지만 정작 시장에서 빛을 보는 비율이 턱없이 낮은 역설이 발생하고 있다. 주로 교수들에게 R&D를 지원하는 한국연구재단의 경우 과제 성공률이 올해 98.7%에 이른다. 지난해까지는 S·A·B·C·D로 구분하다 올 들어 성실(S·A·B등급)과 불성실(D등급)로 바꿨는데 실패에 해당하는 D가 거의 없다. 다른 부처와 기관들 역시 평가등급 분류는 조금 다르지만 서류상으로는 거의 다 성공이다. 그렇지만 영향력이 큰 연구나 대학·출연연에서 기업으로 기술을 이전하거나 창업에 성공하는 경우는 드문 실정이다. 미국과 일본·유럽에 접수된 국제특허 수는 세계 4위이지만 국가 R&D 연구로 나온 특허 중 사업화로 이어지는 비율은 20%대에 그친다. 과제 선정과 평가를 받기 위한 ‘장롱특허’나 ‘장롱논문’이 많다는 얘기다.

문재인 대통령이 지난 7월 말 국가과학기술자문회의에서 “정부 R&D 과제의 성공률이 무려 98%에 달한다. 단기 성과 과제에 집중하기 때문이라는 지적이 많은데 세계적인 연구 성과나 혁신기술을 내기 어렵다”고 지적한 것도 이 때문이다. 정부도 모방·추격형 R&D 시스템을 바꾸기 위해 자율·창의·도전·융합·혁신을 강조한다. 문재인 정부는 연구자 주도 자유공모 기초연구 예산을 지난해 1조2,600억원, 내년 1조6,900억원, 오는 2022년 2조5,000억원으로 임기 중 2배로 늘리기로 했다. 정병선 과학기술정보통신부 연구개발정책실장은 “연구자가 제안하는 보텀업 방식의 기초과학 예산을 크게 늘리고 응용·개발연구도 기획·자유공모 혼합과제를 늘리는 등 R&D 혁신에 드라이브를 걸고 있다”고 밝혔다.

하지만 R&D 과제 기획·선정·평가에서 관리 위주의 정량평가(논문과 특허 등)가 지속돼 연구자가 단기 성과에 연연하는 연구문화가 탈바꿈하지 않으면 모험연구든, 혁신성장이든, 노벨상이든 공염불에 그칠 수 있다는 게 과학기술계의 지적이다.

권오경 한국공학한림원 회장은 “R&D 기획부터 연구자의 자율성을 높이고 과제 선정·평가도 동료평가(peer review) 등 정성평가로 전환해야 한다”며 “특허·사업화 등 지원조직의 전문성도 꾀해 연구자가 연구에만 전념해야 4차 산업혁명에 성공할 수 있다”고 강조했다. 삼성이 기초과학·소재·정보통신기술(ICT) 분야 신진 연구자 지원 시 주제·목표·예산·기간을 스스로 정하도록 하고 정량목표는 배제하고 정성평가 기준에 따라 매년 보고서만 내도록 하는 것을 참고할 필요가 있다.

김복철 한국지질자원연구원 원장은 “인건비 중 연 100억원은 PBS로 충당해야 해 500억원 가까이 공모 과제를 수행한다”며 “지질연은 PBS 비중이 26%로 낮지만 높은 출연연은 아무래도 핵심 기초연구에 소홀해질 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

자율성 확대에 맞춰 일부 현장에서 만연한 도덕적 해이(모럴해저드)를 차단하는 것도 과제다. 수많은 해외 허위 학술단체 중 와셋·오믹스 두 곳에 서울대·KAIST 등 유명 대학교수나 출연연 연구원 등이 지난 4년간 1,500명 넘게 참여한 사실이 최근 밝혀졌다. 7월 부산대에서 25억원가량의 연구비 유용·횡령 사건이 드러나고 서은경 전 한국과학창의재단 이사장과 백경희 전 국가과학기술자문위원도 연구비 논란으로 사퇴했다.

한국산업기술대의 한 교수는 “자문기업의 대표가 연구비 유용으로 수감돼 있다. 출연연도 마찬가지겠지만 교수나 기업들이 ‘나랏돈’을 무겁게 생각하지 않는 경우가 너무 많다”며 ‘도덕적 해이’를 개탄했다. 기능성 건강식품 스타트업의 김모 사장도 “컨설팅사에 의뢰하니 10%의 수수료를 받고 지원금을 받아주는 곳이 적지 않더라”고 전했다. LED·SI 업체를 운영하는 박모 사장은 “평가 시 비전문가들이 많이 포함돼 ‘감 놔라 배 놔라’ 하는데 그들에게 로비를 많이 할 수밖에 없는 구조”라고 하소연했다.

노정혜 한국연구재단 이사장은 “연구윤리를 전제로 자율성과 창의성을 북돋아야 한다”며 “일본학술진흥회(JSPS)의 다년도 연구비처럼 진척도에 따라 연구비를 탄력적으로 운용할 수 있게 하면 그해 미처 쓰지 못한 연구비를 그냥 소진하려는 도덕적 해이도 줄어들 것”이라고 제안했다.

R&D 예산을 과기정통부 혁신본부에서 조정한다지만 35개 부·처·청·위원회가 집행한 568개의 세부 사업, 6만1,280개의 세부 과제(지난해 기준)에 나눠 먹기 식의 유사·중복사업이 적지 않은 것도 문제로 꼽힌다. 정부가 19개 연구관리기관의 R&D 권한을 1부처·1원칙하에 내년 1월부터 12개로 줄이기로 했으나 영국처럼 과학기술 분야나 연구개발 단계에 따라 통합·정비하자는 지적도 나온다.

/고광본선임기자 kbgo@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kbgo@sedaily.com

kbgo@sedaily.com