정부의 임대차3법 시행 후 집주인과 세입자 간 분쟁이 사그라지지 않고 있다. 정부가 분쟁이 격화될 때마다 해설서나 유권해석을 내리면서 진화에 나섰지만 워낙 ‘빈 틈’이 많은 제도 탓에 새로운 갈등이 끊이지 않고 나오는 중이다. 특히 세입자(임차인)의 입장에 치우친 제도 탓에 집주인들의 피해 호소가 커지고 있다.

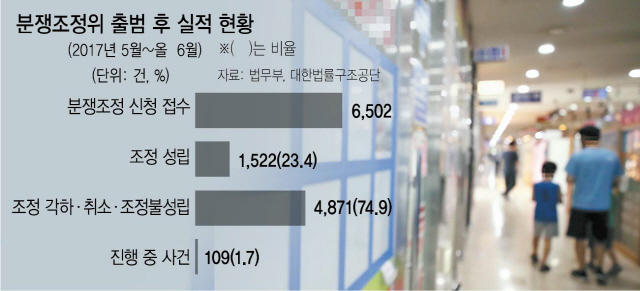

21일 부동산 업계와 제보된 사례 등을 종합하면 곳곳에서 주택임대차보호법 개정에 따른 피해 사례가 나타나고 있다. 피해 사례가 늘고 있지만 정부는 “일부 사례에 국한된 것”이라며 “주택임대차 분쟁조정위원회의 조정을 받으면 될 것”이라고 뒷짐을 지고 있다. 하지만 당장 실거주할 집이 사라진 집주인들은 분쟁조정위나 법원 판단을 받기에는 시간이 부족하고, 어떻게 결과가 나올지도 예측할 수 없다며 반발하고 있다. 제보된 사연 등을 바탕으로 각지에서 벌어지는 주요 분쟁을 소개한다.

#1. 직장 문제로 2008년 이후 10여년 째 울산, 전북, 충남, 경기 등을 전전하고 있는 직장인 A씨. 2008년 첫 근무지였던 울산에 집을 사놓았지만 이후 근무지에 따라 이사를 다니느라 직접 거주한 적은 거의 없었다. 회사 사정으로 전국을 전전하며 거주하던 A씨는 최근 한 곳에 정착하고자 경기 화성으로 직장을 아예 옮겼다.

A씨는 화성에서 새로운 살 집을 찾기 위해 기존 갖고 있던 울산 집 처분에 나섰고, 11월 계약 만료를 앞둔 세입자에게도 지난 7월 이 같은 뜻을 전달했다. 세입자 또한 흔쾌히 ‘나가겠다’며 다른 집을 찾아보겠다고 답한 상태였다. 이후 A씨는 매도인을 찾아 매매 계약을 진행하고 있었는데 며칠 전 갑자기 세입자가 “계약갱신청구권을 행사하겠다”고 말을 바꾸고 나섰다.

A씨는 울산 집을 팔고 화성 인근의 전셋집을 구하려 했는데, 집을 팔지 못하면 울산 집 전세금과 가족이 사는 전주의 주택 전세금을 합쳐도 인근으로는 아무 곳도 갈 수가 없는 상황이다. 사정이 급박해진 A씨는 ‘본인이 실거주하겠다’며 세입자를 내보낸 뒤 매각을 할까 고민도 해봤지만 세입자는 ‘부모님이 옆집에 산다’며 ‘2년간 실거주 여부를 지켜보고 지켜지지 않으면 손실 비용을 청구할 것’이라고 으름장을 놨다. A씨는 “살 집은 구하지 못하고 직장은 다녀야 하니 당분간 화성에서 울산까지 출퇴근을 해야 할 판”이라며 “나도 세입자로 10년 넘게 떠돌아 다녔지만 이런 일이 벌어질 줄은 꿈에도 몰랐다”며 하소연을 했다.

#2. B씨는 아이의 교육 여건을 고려해 경기의 한 신축 아파트 분양권을 사 실거주를 기다리고 있는 중이다. 기존에 갖고 있던 주택은 전세를 주고 분양권을 산 아파트 인근에서 월세를 살면서 입주일을 기다리고 있다. 하지만 최근 갑자기 해당 아파트가 속한 지역이 투기과열지구로 지정이 되면서 상황이 달라졌다. 이 아파트를 담보로 주택담보대출을 대출받기 위해서는 B씨가 지금 전세를 내준 주택을 2년 내에 처분해야 한다.

하지만 세입자를 낀 B씨의 주택은 도저히 팔릴 기미가 보이지 않는 상황이다. 기존 주택 전세보증금을 주변 시세보다 1억원 가까이 저렴하게 받은 탓이다. 집값과 전세금의 ‘갭’이 커서 구매자들이 쳐다보지도 않는다는 것이다. 여기에 세입자 또한 계약갱신청구권을 사용해 2년 더 살겠다는 뜻을 내비치는 중이다. B씨는 “주택 처분을 못하면 아파트 담보대출을 실행할 수가 없는데 하루아침에 길에 나앉게 생겼다”며 “저마다 절박한 사정으로 집을 매도해야 하는 사람들도 있는데 소수의 사정이라고 정부가 이렇게 무시해도 되는 것이냐”고 울분을 터뜨렸다.

#3. 서울에 거주하는 30대 직장인 C씨는 신혼집으로 쓸 아파트를 8월 중순에 매수 계약했다. 세입자가 살고 있는 집이었지만 공인중개사는 “세입자가 퇴거할 예정이니 걱정 말라”고 해 그 말만 믿었다. 하지만 최근 세입자는 태도를 바꿔 “계약갱신청구권을 사용해 2년 더 살겠다”고 통보했다.

10월 잔금을 치른 뒤 실입주를 하려고 했던 C씨는 난감한 상황이 됐다. 기존 세입자가 낸 전세보증금으로는 최근 크게 오른 인근 전셋값을 충당할 수준이 되지 않는다. 적은 돈으로 원룸이나 오피스텔을 들어가야 할 판이다. C씨는 “예비신부와 각자 2년을 부모님 집에 얹혀살아야 하는 것 아닌지 고심 중”이라고 했다. /진동영기자 jin@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jin@sedaily.com

jin@sedaily.com