KT(030200)가 판매한 인터넷 상품 10건 중 1건은 개통 당시에도 회사 측이 제시한 속도에 미치지 못했던 것으로 나타났다. 방송통신위원회는 속도에 따라 상품이 분류되고 가격이 달라지는 만큼 계약에 영향에 주는 중요한 사항이기 때문에 ‘중대한 과실에 따른 금지행위 위반’이라고 판단, 총 5억원 상당의 과징금을 부과했다. KT는 “미흡한 점이 있었다”고 사실을 인정하면서 오는 10월부터 통신 속도가 계약 보다 느릴 경우 자동으로 요금감면을 하고 현장 점검 서비스를 제공키로 했다.

방통위는 21일 전체 회의를 열고 KT가 각 상품별 최저보장속도(최고 속도의 30% 수준)에 도달하지 못했거나 심지어는 속도 측정도 없이 인터넷 개통을 강행한 사례가 전체의 11.5%인 2만4,221건에 달했다고 밝혔다. LG유플러스(032640)(1,401건·1.1%)·SK텔레콤(017670)(86건·0.2%)·SK브로드밴드(69건·0.1%) 등이 뒤를 이었다. 이번 조사는 최고 속도 기준 1Gbps를 초과하는 기가급 인터넷 상품 전체 가입자 9,125명과 올 1~3월 최고 속도 500Mbps~1Gbps에 신규 가입한 이용자를 표본으로 삼아 진행됐다.

아울러 KT의 10기가 인터넷(최고 속도 10Gbps)을 쓰면서 속도가 낮아 피해를 입은 36회선(가입자 24명)의 경우 KT가 중대한 과실을 저질렀다고 봤다. KT가 개통관리시스템을 수동방식으로 관리하다 발생한 설정 오류로 피해를 입었다고 판단한 것이다. 특히 이용자가 문제제기를 할 때까지 KT가 이를 인지하지 못한 것은 관리 부실이라고 지적했다. 방통위는 KT에 고객이 애초 계약한 인터넷 속도보다 낮은 속도를 제공한 것에 대해 3억800만원, 인터넷 개통 시 속도를 측정하지 않거나 최저보장 속도에 미달했는데도 개통한 데 대해 1억9,200만원 등 총 5억원의 과징금을 부과했다. KT를 제외한 통신사에 대해서는 계약 위반 사례가 많지 않아 과징금 없이 시정 명령 처분을 내렸다.

이날 열린 방통위 전체회의에서도 타사에 비해 큰 차이가 난 KT에 대해 질의가 집중됐다. KT 측은 “KT는 초고속 인터넷 보편 서비스 사업자로 지역 커버리지가 넓고 농어촌 지역도 포함돼 있어 타사에 비해 상품 서비스와 가입·개통절차에 미흡한 점이 있었다”며 “고객에게 양해를 구하는 절차를 마련하고 속도가 다소 떨어져도 개통을 하는 방법을 취했다”고 해명했다.

방통위와 과학기술정통부는 앞으로 이 같은 사태가 발생하지 않도록 오는 9월부터 인터넷 상품 이름에는 실제 최고 속도를 반영해서 넣도록 했다. 또 현재의 최저 보장 속도 기준이 30%로 너무 낮아 이용자 피해가 우려된다는 지적이 제기됨에 따라 최저 보장 속도를 최고 속도의 50%로 높이기로 했다. 최저 속도가 지켜지지 않으면 인터넷 서비스 기업들은 이용자에게 요금을 감면해줘야 하고, 5회 이상 반복되면 이용자는 위약금 없이 해당 서비스를 해지할 수 있다. 이전에는 이용자가 속도를 측정해본 뒤 신청을 해야만 현장 점검 등을 통해서 확인한 뒤 요금 감면을 받는 까다로운 절차를 거쳐야 했지만 기업에서 선제적·주기적으로 속도 측정을 하고 이용자가 이 사실을 인지하지 못하고 있더라도 요금을 깎아주도록 했다는 설명이다. SK브로드밴드는 이미 이 같은 제도를 시행하고 있으며, SK텔레콤과 LG 유플러스는 오는 12월부터는 요금 자동 감면 시스템을 운영하기로 했다.

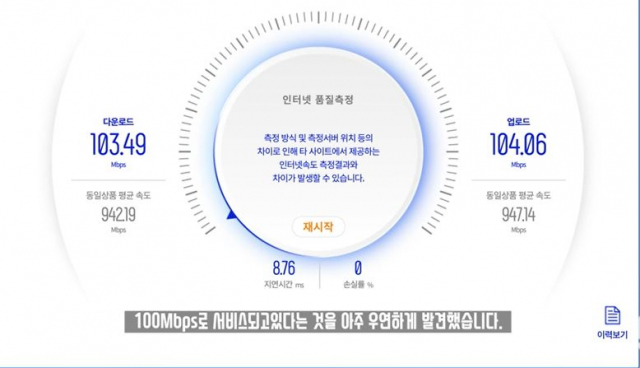

한편 KT는 선제적으로 대응에 나서기로 했다. 오는 10월부터 이용자가 체감하는 속도가 상품에 고지된 속도에 미치지 못하면 요금을 자동으로 감면해주기로 했다. 고객이 KT홈페이지 내 인터넷 품질 보증 테스트 페이지를 통해 속도를 5회 측정한 결과, 상품별로 정해진 최저 보장 통신 속도보다 3회 이상 낮게 나오면 당일 요금을 감면해주고 동시에 A/S 기사가 현장을 점검한다. 업계 관계자는 “최고 속도를 내세우고 고객을 늘리기 보다는 이용 약관을 뒷받침하는 실질적 서비스 제공으로 통신사가 변화해야 할 때”라며 “이용자들의 신뢰를 되찾기 위한 다양한 서비스 개선이 필요하다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

madein@sedaily.com

madein@sedaily.com