한국 사회가 인구절벽을 맞이했지만 아직 완전히 희망이 사라진 것은 아니다. 초고령화가 급가속 페달을 밟기 전까지 아직은 10여 년의 시간이 남아 있다. 인구학계에서는 앞으로 남아 있는 10년을 인구문제에 대응할 ‘골든타임’이라고 부른다. 2차 베이비부머(1965~1974년생)가 은퇴하는 오는 2030년 이후에는 1,600만 명이 넘는 고령층에 대한 사회적 부담을 떠안아야 한다.

조영태 서울대 보건대학원 교수는 최근 발간된 저서 ‘인구 미래 공존’에서 생산과 소비를 왕성하게 하는 연령대인 25∼59세 인구를 ‘일하는 인구’로 따로 분류하면서 현재 약 2,608만 명인 이들이 2027년까지는 2,500만 명 밑으로 완만하게 내려가지만 이후에는 2031년까지 올해 대비 315만 명이 줄어들 것으로 내다봤다. 이때부터 인구절벽을 지나 인구 재앙을 체감할 수 있게 된다는 것이다. 전문가들은 지금 당장 고령사회에도 지속 가능한 국가 시스템으로 개혁에 나서야 한다고 지적한다. 2차 베이비부머가 은퇴한 후에는 체질을 개선하고 싶어도 사회적 체력이 뒷받침되지 않을 수 있기 때문이다.

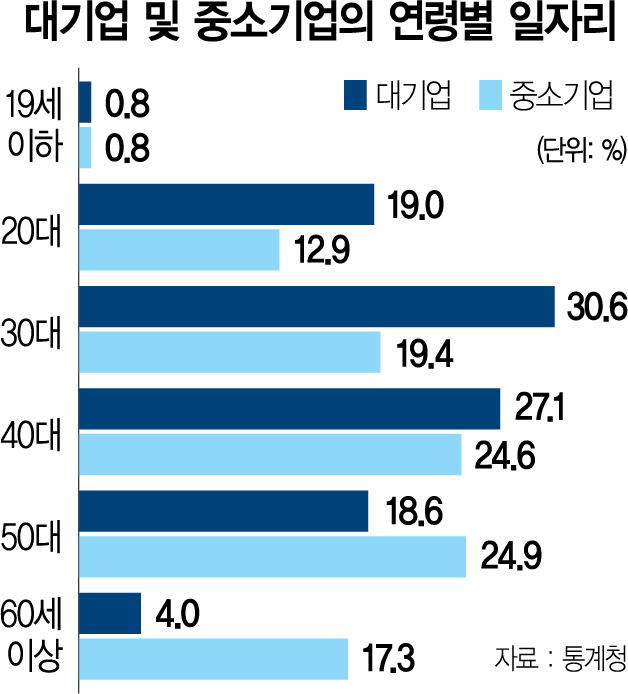

인구 재앙은 특히 중소기업에 더 치명적이다. 지금도 중소기업에서 청년층을 찾아보기는 쉽지 않다. 통계청이 지난해 말 발표한 ‘2019 일자리행정통계’에 따르면 중소기업 임직원 중 50대 이상이 차지하는 비중은 42.2%에 달했다. 대기업 22.6%과 비교해 크게 높았다. 특히 조선과 철강·자동차 등 핵심 제조업에 부품을 공급하는 금형, 용접 등의 뿌리산업의 고령화가 심각하다. 숙련공 대다수가 50~60대인 상황 속에서 이들이 은퇴하면 기술 전수의 맥이 끊길 위기다. 이삼식 한양대 고령사회연구원장은 “인력난에 허덕이는 중소기업도 부담없이 은퇴한 노년층을 고용하고 노인 역시 가볍게 생산활동에 참여할 수 있도록 유도해야 한다”며 “노인을 위한 파트타임 일자리를 마련하는 등 다양한 대책이 필요하다”고 설명했다.

소멸 위기인 지방의 산업단지를 중심으로 은퇴한 노년층을 위한 일자리를 공급하자는 제안도 있다. ‘횡성형·밀양형 일자리’처럼 지역 상생형 일자리를 만들어 은퇴한 노년층을 받아들이자는 것이다. ‘베이비부머가 떠나야 모두가 산다’의 저자인 마강래 중앙대 교수는 “귀향을 꿈꾸는 베이비부머가 분명 다수 존재한다”며 “밀양·함양 등 지방 도시의 중소기업이 몰려 있는 산업단지에 3일 정도 일하고 150만 원 정도 받을 수 있는 일자리를 만든 뒤 한국토지주택공사(LH)가 닭장 같은 아파트 대신 노년층이 선호할 만한 타운하우스를 지어 저가에 임대한다면 은퇴할 베이비부머의 호응이 있을 것”이라고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

tak@sedaily.com

tak@sedaily.com