서울에 있는 A 근로자종합복지관은 ‘겉만 복지관’이다. 6층 건물(지하 1층·지상 6층) 중 3개 층(2·3·4층)은 사실상 B 노동조합 사무실로 쓰인다. 강원도에 있는 B 복지관도 2층 건물 전 층이 노조 사무실로만 운영된다. 정부의 근로자복지관 운영 지침에 크게 벗어난 것이다. 복지관 현장을 조사한 고용노동부 관계자는 “일반인들이 보면 근로자복지관이라기보다 노조 사무실로 오해할 수 있을 것”이라며 “A 복지관처럼 건물이 노조 사무실로 채워지면 일반 근로자의 방문이 쉽지 않다”고 말했다.

정부가 1000억 원 넘는 예산을 투입해 근로자라면 누구나 이용할 수 있도록 만든 근로자복지관 절반가량이 당초 취지대로 운영되지 않는 것으로 나타났다. 복지관을 운영하는 민주노총·한국노총 등 노동조합 총연합 단체가 산별 연맹 같은 산하 조직 사무실로 쓰거나 개인회사와 공동으로 사용하는 식이다. 정부는 복지관을 잘못 운영하는 경우에 대한 제재 방안을 마련한다.

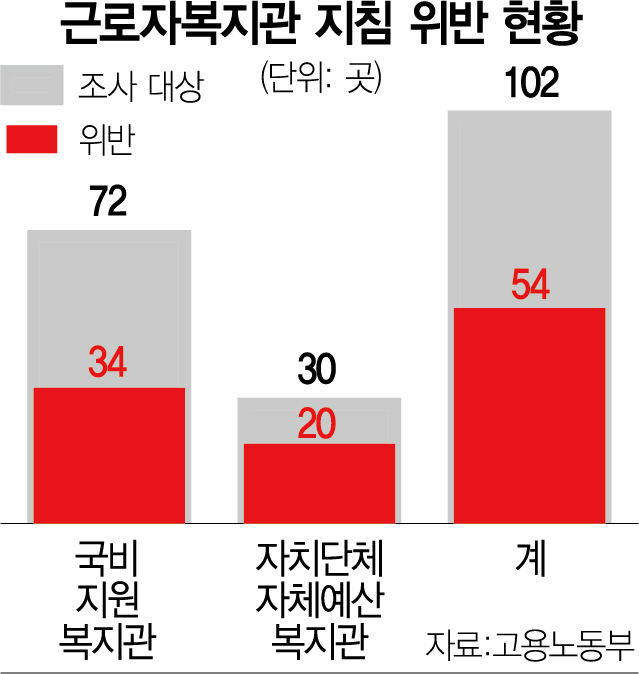

고용부가 올해 초 전국 102개 근로자복지관 운영 실태를 확인해 12일 발표한 결과에 따르면 54곳(52.9%)이 노동복지회관 및 복지관 운영 지침을 어겼다. 고용부는 1992년부터 2014년까지 1200억 원을 투입해 전국에 72개의 복지관을 건립했다. 복지관을 지을 때 건축비 절반을 지원하는 방식이다.

우선 국비 지원 복지관 72곳 중 34곳에서 지침 위반이 확인됐다. 27곳은 입주가 제한된 산별 연맹 사무실이 복지관에 자리했다. 현행 지침은 노조 지역 대표 기구만 사무실을 쓸 수 있다. 지침 위반이 확인된 27곳의 운영 주체를 보면 한국노총이 17곳, 민주노총이 3곳이다. 복지관 내 사무실은 연면적의 15%를 넘을 수 없다는 지침을 어긴 곳은 16곳이다. 이 가운데 7곳은 상한 기준의 2배인 연면적 30% 이상 사무실이 입주했다. 또 복지관을 목적과 다르게 사용하거나 임대 수익을 위한 시설을 입주시킨 복지관도 10곳으로 확인됐다. 고용부의 현장 조사 결과 광고 회사, 건설 회사를 입주시킨 복지관이 있었다. 입주 시설을 일반 근로자가 이용할 수 있는 곳으로 규정한 지침에 어긋나는 운영이다. 다만 노조가 임대 수익을 목적으로 해당 시설을 설치했는지는 이번 조사에서 확인되지 않았다. 자치단체의 자체 예산이 투입된 복지관도 운영 지침을 적용한 결과 30곳 중 20곳에서 지침을 어겼다.

문제는 복지관이 지침을 어겨도 현재로서는 마땅히 제재할 수단이 없다는 점이다. 지침은 가이드라인이고, 자치단체 복지관은 자체 예산으로 운영되고 별도 운영 규정인 조례가 있는 경우도 많다. 중앙정부인 고용부가 이곳들에 대해 감독·제재 등 개입할 권한이 없다는 것이다. 더 큰 우려는 복지관이 당초 취지대로 여러 근로자가 이용할 수 있는 시설로 자리 잡지 못했다는 점이다. 민간기업처럼 수익을 우선하지 않는 노조가 복지관을 운영하는 구조적인 한계로 볼 수 있다. 고용부도 그동안 복지관 운영을 적극적으로 관리하지 않았다. 권기섭 고용부 차관은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 “복지관을 활성화할 수 있는 방안을 검토하겠다”고 말했다.

고용부는 근로복지기본법을 개정해 복지관의 운영 의무를 강화하고 잘못된 운영에 대한 제재 방안을 신설할 방침이다. 자치단체에 매년 운영 계획을 받고 잘못이 드러난 복지관의 경우 시정 명령을 할 수 있도록 법적 근거를 마련할 방침이다. 관건은 전액 자체 예산을 쓴 자치단체가 고용부의 정책 방향에 얼마나 동의할지다. 노동계는 이번 복지관 점검을 두고 노조 회계 투명성 강화에 이은 노조 탄압이라고 반발하는 분위기다. 민주노총은 이날 입장문을 통해 “고용부 지적 사례는 지침과 지방정부 운영 기준이 달라 발생한 것 같다”며 “복지관을 사적으로 이용하지 않고 상담·교육 등 공익사업 공간으로 개방해 운영한다”고 반박했다. 이정식 고용부 장관은 “국민의 세금으로 지어진 복지관은 일반 근로자를 위해 운영돼야 한다”며 “지방자치단체도 복지관 설립 취지에 맞게 운영되도록 노력해야 한다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com