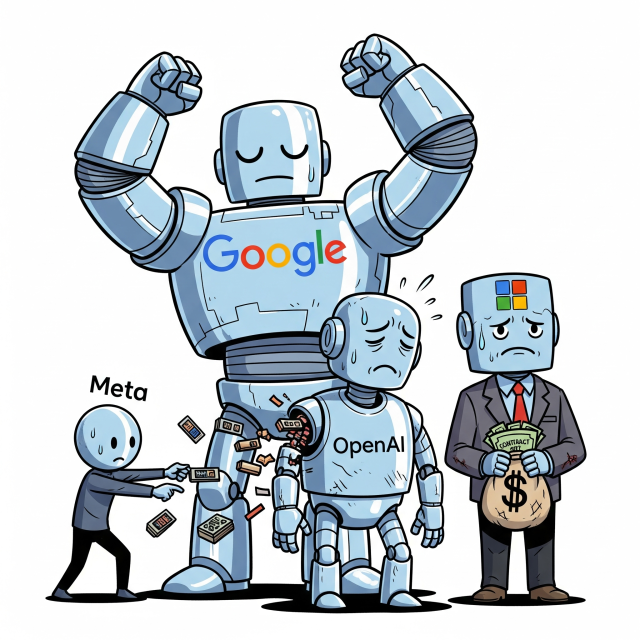

오픈AI에 검색 시장까지 위협받던 구글이 본격적인 반격에 나섰다. 구글 검색에 인공지능(AI)을 완전 통합하는 한편 플랫폼 장악력을 기반으로 소상공인 빅데이터까지 긁어 모으겠다는 야심을 내비쳤다. 오픈AI가 인수하려던 코딩 스타트업 ‘윈드서프’를 빼앗은 데 이어 공세를 이어가는 구도다.

오픈AI는 상처만이 남았다. 윈드서프 건으로 마이크로소프트(MS)와 관계가 악화해 거액의 투자금을 토해내야 할 가능성이 제기된다. AI에서 검색·상거래·플랫폼으로 확장을 노리지만 전선은 넓고 인력과 자금은 부족하기만 하다. 가파른 사업 확장에 전력이 분산되며 'AI 초격차'조차 잃어가고 있다.

16일(현지 시간) 구글은 미국 내 AI 검색(AI 모드)에 제미나이 2.5 프로 추론·딥리서치 기능을 도입했다고 밝혔다. 사실상 구글닷컴에서 생성형 AI 제미나이의 모든 기능을 사용할 수 있게 됐다. 기능과 사용성 면에서 챗GPT 검색과 퍼플렉시티 등 AI 기반 검색 서비스와 차이가 없어진 셈이다. 구글은 “수백 건의 검색과 다양한 정보에 대한 추론을 통해 몇 분 만에 포괄적인 보고서를 작성할 수 있다”고 설명했다.

생성형 AI 등장 후 구글은 전통적인 검색 사용자를 챗봇에게 빼앗겨왔다. 오픈AI와 퍼플렉시티 등은 이 틈을 노려 AI 기반 검색을 내놓고 구글의 아성을 위협해왔다. 이에 구글은 지난해 검색 정보를 요약해주는 ‘AI 오버뷰(요약)’을 내놨고 올해는 AI 모드를 출시해 기존 검색과 AI의 결합을 추진해왔다. 나아가 추론·딥리서치 등 고급 AI를 구글 검색에 통합해 경쟁사 도전을 막아서겠다는 각오다.

같은날 구글이 공식 출시한 ‘AI 비즈니스 전화’에서도 기존 플랫폼의 강점을 활용해 경쟁사를 압도하겠다는 전략이 엿보인다. AI 비즈니스 전화는 사용자를 대신해 AI가 업체에 전화를 걸어주는 기능이다. 전화를 통해 가격, 재고 등 실시간 정보를 얻고 서비스 예약 등도 가능하다.

표면적으로는 전화에 시간을 쏟기 싫은 사용자들을 위한 기능이지만 목적은 ‘비정형 오프라인 상거래 데이터 수집’이다. 실시간 업데이트가 힘든 소상공인 데이터를 AI 전화로 수집해 상거래와 연결하겠다는 의도다.

지도·검색·커머스·결제 시스템 등 플랫폼 전반을 쥐고 있는 구글만이 시도할 수 있는 전략이다. 구글 사업 영역은 AI 등 소프트웨어·서비스·데이터센터 인프라를 아우른다. 인터넷 브라우저 크롬, 모바일 운영체제(OS) 안드로이드로 인터넷과 모바일의 ‘관문’도 장악하고 있다.

반면 오픈AI를 비롯한 AI 개발사들은 AI 외부로의 확장을 위해 모든 서비스를 자체 개발하거나 외주에 의존해야 한다. 실제 오픈AI는 옛 아이폰 디자이너 조니 아이브의 ‘AI 기기’ 스타트업을 인수하고 자체 브라우저 개발을 추진하고 있다. 이날 파이낸셜타임스(FT)는 오픈AI가 챗GPT 내 결제 시스템 개발에 나섰다고 보도하기도 했다. 챗GPT 검색을 상거래로 연결해 수익을 얻기 위해서는 ‘구글페이’에 대항할 자체 결제 시스템이 필요하다는 판단에서다.

개발 수요 확대는 필연이다. 하지만 자원이 한정된 와중 전선이 끝없이 확대되다보니 오픈AI의 전체적인 개발 속도가 늘어지고 있다. 개발 착수 시점이 늦었던 퍼플렉시티가 오픈AI에 앞서 AI 웹브라우저 ‘코멧’을 내놓았다는 점이 한 예다. 오픈AI는 빨라야 수 주 내에야 자체 웹브라우저를 선보일 예정이다.

핵심 경쟁력인 AI 개발 속도도 둔화 중이다. 오픈AI는 올 4월 추론 모델 o3와 o4 미니를 공개한 후 최선단 모델을 내놓지 못하고 있다. 기초 모델인 GPT-4o는 지난해 5월 출시 후 작은 개선만 이뤄지는 중이다. 그 사이 제미나이 2.5 프로, xAI 그록4 등 신형 AI 모델이 꾸준히 등장하며 오픈AI의 기술 리더십이 흔들리고 있다. 현재 LM아레나, 챗봇아레나 등 주요 AI 성능지표 1위는 구글 제미나이 2.5 프로가 휩쓸고 있다. 챗GPT가 1위인 분야는 이미지 생성, 편집 뿐이다.

오픈AI는 더 많은 인력과 예산이 절실하다. 하지만 ‘1억 달러 보상’을 내거는 메타에 핵심 인재가 속속 이탈 중이다. 이날은 추론 모델 o 시리즈 핵심 개발자 중 한명인 정형원 박사가 메타로 이직한다는 소식이 들려오기도 했다. 인건비 부담이 커지는 와중 인수합병(M&A)을 통한 인력·기술 확보도 여의치 않다. 최근 구글에 ‘하이재킹’ 당한 코딩 스타트업 윈드서프가 대표적인 예다. 오픈AI는 계약상 최대 투자사인 MS에 기술을 공유해줘야 하나 윈드서프 기술 제공을 원치 않았다고 한다. 이 과정에서 MS에 기존 계약 수정을 요구하며 관계가 악화됐다.

MS와 관계 악화는 곧 자금 사정 악화를 부른다. 오픈AI는 연말까지 공익법인 전환을 이루지 못할 시 소프트뱅크 등으로부터 유치한 400억 달러의 투자금 중 절반을 토해내야 한다. 기존 최대 투자사인 MS가 ‘비토’하면 구조조정은 불가능하다. 오픈AI는 현재 매출보다 손실이 크다. 2029년 매출 1000억 달러를 예상하나 그 시점까지도 적자가 이어질 전망이다. 끝없이 자금을 태우며 외부 투자로 외줄타기를 이어가고 있는 셈이다.

테크계 한 관계자는 “구글, 메타 등 빅테크는 기존 플랫폼 장악력이 확고하고 수익원도 탄탄해 ‘치킨게임’이 두렵지 않고 이는 머스크의 xAI도 마찬가지”라며 “오픈AI는 수익 구조 없이 ‘판’을 벌리는 과정에서 끝없는 투자가 필요하다는 스타트업의 전형적 딜레마에 빠져있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

beherenow@sedaily.com

beherenow@sedaily.com